- 学名…Cercidiphyllum japonicum Siebold et Zucc.

- 和名…カツラ(桂)

- 別名…トワダカツラ

- 科名…カツラ科

- 属名…カツラ属

- 原産国…日本、中国

- 花色…赤

- 樹高…10m~30m

- 日照…日なた~半日蔭

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:4 to 8

カツラとは

カツラは、日本、中国に分布するカツラ科カツラ属の落葉高木です。

カツラ属は、カツラ(Cercidiphyllum japonicum)とヒロハカツラ(Cercidiphyllum magnificum)の2種のみからなります。

カツラは日本、中国の温帯に広く分布していますが、ヒロハカツラは東北・中部地方の亜高山帯のみに分布する日本固有種です。

主に栽培されるのはカツラで、街路樹や公園樹としてよく植栽されています。

カラツの材には香りがあり、耐久性が優れていることから、古くから裁縫板や洗濯板、引き出しの側板として利用されていました。

カツラの材は現在でも将棋盤や碁盤、彫刻用材として販売されています。

カツラの花期は4月。

雌雄異株でそれぞれ春の芽吹き前に、花を咲かせます。

花には花弁や萼片が無く、基部に膜質の苞が付いています。

▼カツラの花の様子

雄花の雄しべは多数あり、葯は紅紫色。

花糸は白く、咲き進むと花糸で葯がぶら下がる形になります。

▼カツラの雄花

雌花には雌しべが3~5個あり、柱頭は紅紫色です。

▼カツラの雌花

果実は長さ1~1.8㎝程度の袋果(たいか)。

円柱形でやや湾曲し、小さなバナナのような形状をしています。

※袋果(たいか)…一本の線で裂開する袋状の果実。一つの心皮からなる。

▼カツラの果実

果実は熟すと黒紫色になり、先から裂けて中の種子が零れます。

種子には翼があり、4~5㎜の大きさです。

▼裂開したカツラの果実

葉は長い枝に付くものと短い枝に付くもので形が異なります。

長い枝に付く葉は対生し、長さ3.2~4.5㎝、幅1.9~3.2㎝の卵形~楕円形~倒卵形~披針形で先が尖り、基部は心形~切形。

縁に鋸歯があり、葉柄は1.5~2㎝。

短い枝には葉が1個付き、長さ3.7~9㎝、幅5~8.3㎝の卵形~腎形で、基部は心形。

縁に鋸歯があり、葉柄は1.4~4.7㎝。

▼カツラの葉の様子

秋には黄葉し、黄変した葉や落ち葉からはほのかにキャラメルのような甘い香りします。

▼黄葉したカツラの木

樹皮は暗灰褐色で、縦に割れ目が入ります。

枝は赤褐色~褐色です。

▼カツラの樹皮

樹高10~30mに成長します。

ひこばえが出て、しばしば株立ちになります。

▼大きく成長したカツラの木

耐寒性に優れ、北海道の平地であれば栽培可能です。

近年は株立ちのカツラが庭木として販売されていますが、本来は樹高20mを超える大木で、自然樹形の美しい樹です。

美しい樹形を保ったまま、樹高を低く抑えるのはなかなか至難の業です。

カツラの巨木

日本各地に巨木があり、内7本が天然記念物に指定されています。

▼天然記念物の糸井の大カツラ

糸井の大カツラは兵庫県朝来市和田山町にある、樹齢2000年と推定されるカツラの巨木です。

主幹は朽ちて空洞になっていますが、周囲を80本ものひこばえが取り囲んでいます。

カツラは古くなると周囲に多数のひこばえが発生します。

ひこばえは太く成長し、主幹が朽ちても枯れないようになっています。

カツラの育て方

栽培環境

肥沃で適湿の環境を好み、日がよく当たる場所から明るい日陰まで適応します。

真夏に強い日差しを浴び続けると葉焼けを起こすことがあるので注意して下さい。

冬越し

耐寒性に優れており、特に対策の必要はありません。

北海道の平地であればそのまま戸外で冬越し可能です。

水やり

庭植えの場合は、植え付けて2年未満の株は水切れに注意して下さい。

土の表面が乾いたらたっぷりと水やりをします。

その後はほぼ降雨のみで大丈夫ですが、夏場に乾燥が続くようなら水やりをして下さい。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと水やりをします。

肥料

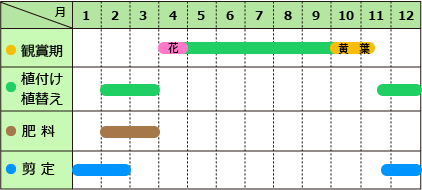

庭植えの場合は、2月~3月頃、寒肥(元肥)として有機肥料を株の周辺に埋めて下さい。

鉢植えの場合は、3月に化成肥料を株元に施します。

植え付け・植え替え

適期は厳冬期を除いた落葉期の11月下旬~12月、2月~3月です。

植え付け

庭植えの場合は、根鉢の2~3倍の植穴を掘り、用土に腐葉土や堆肥をたっぷりと混ぜ込んでおきます。

さらに元肥として、植穴の底に有機肥料か緩効性化成肥料を入れておきます。

鉢植えの場合は、赤玉土6・腐葉土4などの配合土を使います。

植え替え

鉢植えの場合は、根詰まりを起こすので2~3年に1度の植え替えが必要になります。

根と枝を切り詰めて、一回り大きな鉢に植え替えて下さい。

剪定

適期は落葉期の11月下旬~2月です。

自然樹形の美しい樹なので、必ずしも剪定が必要なわけではありません。

剪定は、絡み合った枝や枯れた枝、混み合った枝を間引く程度にとどめます。

樹高を低く抑えたい場合

本来は樹高20mにもなる高木です。

美しい樹形を保ったまま樹高を低く抑えるのは至難の業です。

好みの高さで主幹を切り落としますが、極端に切り詰めると枯れてしまうこともあります。

切り落とした場所から何本も枝が出てくるので、1本を残して主幹を作り直して下さい。

または株元から出てくるひこばえで主幹を更新します。

増やし方(種まき)

種まきで増やすことが出来ます。

種の採取

雌株は花後に果実ができます。

茶色く変色したら果実ごと採取して下さい。

放っておくと裂けて種がこぼれ落ちます。

裂ける前に収穫し、紙の上などで陰干しして裂けるのを待って下さい。

採取した種はとりまきするか、春まで保管します。

保管する場合は、ビニール袋や密閉容器に入れて冷蔵庫に入れておきます。

種まき

とりまきの場合は採取してすぐ、保管した場合は翌3月が適期です。

ポットまきで覆土は種が隠れる程度。

水を切らさないように管理して発芽を待ちます。

病気・害虫

病害虫の発生はほとんどありません。