- 学名…Pulmonaria L.

- 別名…ハイゾウソウ(肺臓草)

- 科名…ムラサキ科

- 属名…プルモナリア属力

- 原産国…ヨーロッパ

- 花色…青、紫、ピンク、白

- 草丈…10㎝~40㎝

- 日照…半日蔭

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:4 to 9

プルモナリアとは

プルモナリアは、ヨーロッパ原産のムラサキ科プルモナリア属の多年草です。

プルモナリア属はヨーロッパから中央アジアに約14種が分布しており、花の美しい幾つかの種が観賞用として栽培されています。

主に栽培されるのは、プルモナリア・オフィキナリス(Pulmonaria officinalis)やプルモナリア・サッカラータ(Pulmonaria saccharata)の他、多数のハイブリッド品種です。

和名はハイゾウソウ(肺臓草)。

日本への渡来時期は不明です。

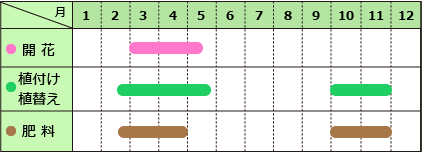

プルモナリアの花期は3月~5月中旬。

花期になると、分枝した上部の葉の付け根にから花序を出し花を咲かせます。

花序は集散花序で、さそり型花序、または二出集散花序になります。

▼プルモナリアの花序

花は直径1~3㎝の漏斗形で先が5裂しています。

▼プルモナリアの花

花は咲き進むに従って色が変化します。

色の変化は品種によりますが、多くは、咲き始めはピンク、時間の経過と共に青に変わっていくため、二色咲きのように見えます。

花色の変化しない品種もあり、白花、鮮やかな青花などの品種が流通しています。

▼紫色のプルモナリア

雄しべは5個、雌しべは1個。

花には雄しべが長く雌しべが短いものと、雌しべが長く雄しべが長いものがあります(異形花柱性)。

▼プルモナリアの雄しべと雌しべ

萼は筒状、または漏斗状で先が5裂しており、全体に毛が生えています。

▼プルモナリアの萼

葉は卵形から先が尖った長楕円形で、根生葉に長い葉柄があります。

▼プルモナリアの葉の様子

葉には斑点が入る品種が多く、斑点の入り方は品種によって異なります。

斑の入らない緑葉の品種や、美しいシルバーリーフの品種もあり、カラーリーフとしても魅力ある植物です。

花を咲かせながら草丈10~40㎝に成長します。

▼大きく成長したプルモナリア

耐寒性は高いのですが、高温多湿の環境が苦手です。

冬には地面に沿うように放射状に葉を出して冬越しします。

丈夫な性質で環境が合えば放任でもよく育ちますが、暖地では夏越しが少し難しいため、なかなか大株には育ちません。

プルモナリアの主な品種

プルモナリア・オフィキナリス(Pulmonaria officinalis)

ヨーロッパを中心に、コーカサス地方、中央ロシア、バルカン半島などに分布するプルモナリアの原種です。

ヨーロッパではごく一般的な草花の一つで、咳や肺の疾患に薬効があるとされ、古くから薬草として栽培されてきた歴史を持ちます。

和名はハイゾウソウ(肺臓草)。

多くの場合、葉には白から淡緑色の斑点が入ります。

※日本で現在オフィキナリスとして流通している種は斑点の入らないものが多いようです。

基本種の花色はピンクからブルーですが、園芸品種には白花を咲かせる品種もあります。

プルモナリア・サッカラータ(Pulmonaria saccharata)

イタリア、フランスの森林部に分布するプルモナリアです。

種小名のサッカラータは、砂糖を意味する言葉で、葉の白い斑点に由来しています。

オフィキナリスに比べると葉の斑点が鮮明で、この原種から数多くの園芸品種が作出されています。

美しい斑入り葉は常緑性で、花の無い時期でもカラーリーフとしての観賞価値が高い植物です。

他にも数多くの園芸品種があります。

プルモナリアの育て方

栽培環境

半日蔭や明るい日陰の場所が適しています。

半日蔭の場所でもよく花が咲きます。

早春の開花以降に、一日中直射日光が当たるような場所では葉焼けを起こします。

庭植えでは、午前中だけ日が当たるような場所や、落葉樹の下など明るい木漏れ日が降り注ぐような場所で育てて下さい。

水はけと水持ちの良い土壌を好み、水はけの悪い場所では根腐れを起こしやすくなります。

水はけの良いことも大切です。

夏越し、冬越し

夏越し

高温多湿の環境が苦手です。

夏場はできるだけ涼しく、風通しの良い場所で管理して下さい。

暖地では日差しが強くなる5月以降は、半日蔭の場所や明るい日陰に移動して育てて下さい。

冬越し

耐寒性は高く、多少の雪や霜なら問題なく冬越しします。

土まで凍ってしまうような寒冷地の場合は、凍結対策を施して下さい。

水やり

やや湿り気がある環境を好み、乾燥すると葉が枯れやすい性質です。

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫ですが、乾燥が長く続くようなら水やりをして下さい。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

冬越し中の株は、やや乾燥気味に管理しますが、完全に乾かしてしまわないように注意します。

肥料

庭植え、鉢植え共に、春と秋に緩効性肥料を置き肥して下さい。

植え付け、植え替え

植え付け

適期は2月下旬~4月です。

腐植質に富んだ土壌を好みます。

庭植えの場合は、用土に3~4割ほどの腐葉土を混ぜ込みます。

根が深く張れるよう植穴は大きめに掘り、ふかふかの土を作ってください。

株元にバークチップなどを敷いてマルチングしておくと、乾燥を防ぐことが出来ます。

鉢植えの場合は、赤玉土(小粒)3・鹿沼土(小粒)3・軽石2・腐葉土2などの配合土を使います。

または、市販の山野草の培養土に腐葉土を3割ほど混ぜて土を作ります。

植え替え

適期は花後か、秋の10月~11月頃です。

暑さに弱い性質なので、暖地の場合は秋に植え替えを行った方が安全です。

鉢植えの場合は、根詰まりを起こすと生育が悪くなるので、一年に一度、植え替えを行います。

一回り大きな鉢に新しい用土で植え付けるか、株分けを行って下さい。

庭植えの場合は、増えすぎているようなら株分けを兼ねて植え替えを行って下さい。

花がら摘み

花が終わったら花茎を切り取って下さい。

増やし方(株分け)

大株になれば、株分けで増やすことが出来ます。

株分け

適期は花後か、10月~11月の植え替え時です。

掘り上げた株を、一株に2~3芽以上が付くように分けて植え付けて下さい。

病気・害虫

うどんこ病

高温多湿の環境で発生しやすくなります。

発生すると、葉に小麦粉をまぶしたような白い病変が現れます。

発生した場合は、殺菌剤で対処して下さい。

風通しの良い環境で育て、発生を抑制することも大切です。