- 学名…Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw.

- 和名…ゲッカビジン(月下美人)

- 別名…ゲッカコウ(月下香)、シロクジャク(白孔雀)

- 科名…サボテン科

- 属名…クジャクサボテン属

- 原産国…中南米

- 花色…白

- 草丈…1m~2m

- 日照…日なた(夏は半日蔭)

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:10 to 11

ゲッカビジンとは

ゲッカビジンは、中南米原産のサボテン科クジャクサボテン属の多肉植物です。

分布域はメキシコ中部以南からニカラグアの熱帯地域にあります。

高温多湿の森林で、大木の幹や枝に根をまとわりつかせて着生し生育します。

流通している株はすべて原種で、品種改良が施されたものではありません。

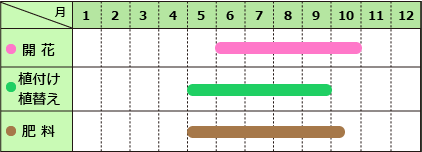

ゲッカビジンの花期は6月~11月。

花期になると、分枝した茎葉の縁から蕾を出し、白い花を咲かせます。

花は長さ25~30㎝、幅10~27㎝の漏斗形です。

▼ゲッカビジンの花

葉茎から伸びているのは 花托筒(かたくとう)と呼ばれる部分で、長さ13~18㎝、直径4~9㎜で、基部は緑色です。

三角形~披針形の鱗片があり、鱗片の長さは3~10㎜。

※サボテン科の花托筒(かたくとう)…子房と花托を包む組織。Receptacle tube。

▼ゲッカビジンの花托筒

蕾は最初下を向いていますが、花が咲くころには上向きになります。

花被片(かひへん)は多数。

外花被片は線状から倒披針形でしばしば反り返り、淡緑色~ピンク色~赤色。

内花被片は長さ7~10㎝、幅3~4.5㎝の倒披針形から倒卵形で白色。

※花被片(かひへん)…萼片と花弁を合わせて花被片と呼び、その全体を花被と呼ぶ。

萼片と花弁が類似する、あるいはほとんど区別できない場合に用いられる。

内外2列(以上)になっている場合、外側にあるものを外花被(がいかひ)、内側を内花被(ないかひ)と呼ぶ。

▼ゲッカビジンの花被片の様子

雄しべは多数あり、花糸は長さ2.5~5㎜で白色。

葯は長さ3~3.5㎜でクリーム色。

雌しべの花柱は白色で長さ20~22㎝。

柱頭は15~20個あり、細い線形で白色、長さ1.6~1.8㎝です。

▼ゲッカビジンの雄しべと雌しべ

花は強い芳香を持ち、夕方から咲き始めて数時間で開花し、朝にはしぼみます。

この性質は、花粉を媒介する小型コウモリが夜行性であることに適応したと考えられています。

▼ゲッカビジンの花

花托筒と花は食用になります。

果実は長さ16cm、幅5.7cmの長楕円形。

果実も食用になります。

▼ゲッカビジンの果実

熟すと赤紫色になり、果肉は白色。

黒いゴマのような種子が多数あり、ドラゴンフルーツによく似ています。

ゲッカビジンは自家不和合性の性質を持つ植物で、結実には他の株からの受粉が必要になります。

近年まで流通していたゲッカビジンの全ての株は、同一の株から増やされたクローンだったため、結実することはありませんでした。

1980年代になって他のクローン株が流通するようになっており、現在では国内でも結実することが可能になっています。

「食用ゲッカビジン」の名前で流通している株は、以前から流通している株とは別個体であるため、受粉することが出来れば結実します。

古い茎と基部から伸びるシュートは円錐形で、2m以上になり木質化します。

茎は多数分枝し葉状です。

濃緑色で15~100cm、幅5~12cmの扁平な披針形~長楕円状披針形。

縁は波状から鋸歯状、先は尖ります。

▼ゲッカビジンの茎の様子

トゲは無く、大きく成長すると蕾を付けるようになります。

▼ゲッカビジンの茎から出る蕾

耐寒性は低く、冬越しには最低でも5℃以上の気温が必要になります。

夏の強い日差しも苦手なため、真夏は半日陰の場所での管理になります。

ゲッカビジンの育て方

栽培環境

5~6月頃までは良く日の当たる場所で育てて下さい。

長雨の時期に雨に当たると蕾が落ちてしまうことがあるので、雨の避けられる場所だと理想的です。

日光を好みますが、夏の強い日差しに当たると葉焼けを起こします。

梅雨明けから9月の彼岸頃までは半日陰の場所で管理します。

9月の彼岸以降は再びよく日に当て、霜に当たる前に室内に取り込みます。

5℃以下になると株が傷むので注意が必要です。

室内では日当たりが良く、7℃以上の気温が保てる場所で管理して下さい。

水やり

用土の表面が乾いたらたっぷりと。

冬越しで室内に取り込んだ株は、乾燥気味に管理します。

用土が乾いてから数日後に、軽く湿る程度に水を与えて下さい。

肥料

生育期の5月~9月の間に、緩効性化成肥料を月に1回程度、株元に置き肥して下さい。

または液体肥料を定期的に施します。

窒素分が多いと葉ばかりが茂って花付きが悪くなるので、リン酸やカリ分の多い肥料を使用して下さい。

植え付け、植え替え

適期は5月~9月です。

植え付け(用土)

水はけの良い土が適しています。

市販のシャコバサボテンの培養土を使うか、赤玉土(小粒)5・腐葉土3・パーライト2などの土を使います。

鉢は通気性の良い、素焼きの鉢が適しています。

植え替え

自然環境では樹木に着生して生育しているため、鉢で育てると根腐れを起こしやすい性質です。

根腐れを起こすと、葉茎に皺がよって萎びます。

鉢から株を抜いて、腐った根を取り除き、新しい用土で植え替えて下さい。

根腐れを起こしていない場合でも、2年に一度は植え替えを行って下さい。

支柱立て

株元からシュートと呼ばれる茎を勢いよく伸ばして枝垂れます。

早い時期に支柱を立てて、葉茎が上に伸びるように固定して下さい。

切り戻し

秋の9月頃に、枯れた葉茎を取り除きます。

高さを抑えたい場合は切り戻しを行いますが、ある程度大きく育ったほうが花付きがよくなります。

長く伸びたシュートが邪魔になることがありますが、付け根から切り落とすとその後の生育に影響します。

古いシュートも1m程度は残すようにして切って下さい。

増やし方(挿し木)

挿し木で増やすことが出来ます。

挿し木

適期は5月~9月の生育期です。

葉を15~30㎝程度にカットして下さい。

葉は新しいものより古いものの方が適しています。

よく切れるナイフなどでカットし、2~3日ほど明るい日陰で陰干しして切り口を乾燥させます。

切り口が乾いたら、赤玉土などを入れた鉢に浅めに挿して下さい。

明るい日陰で水を切らさないように管理すれば、1か月程度で発根します。

発根したら徐々に日光に慣らし、春になったら植え替えて鉢増しをします。

開花までには2~3年かかります。

病気・害虫

赤枯れ病

根詰まりや水のやりすぎで根腐れを起こすと発病します。

葉が茶色くなって枯れてしまいます。

傷んだ葉は健全な部分まで切り詰めて植え替えを行って下さい。

根腐れを起こしている根を取り除いて、新しい用土で植え替えを行います。

酷い場合は、健全な部分を使って挿し木をし、株を更新して下さい。