和名…ハナテンジクアオイ(花天竺葵)

別名…ゲラニウム、ゼラニューム、テクジクアオイ

科名…フウロソウ科

属名…テンジクアオイ属

原産国…南アフリカ

花色…赤、ピンク、オレンジ、白、紫、複色

草丈…20㎝~70㎝

日照…日なた

難易度…

USDA Hardiness Zone:10 to 11

ゼラニウムとは

ゼラニウムは、フウロソウ科テンジクアオイ属の多年草、または亜低木です。

テンジクアオイ属の植物は、アフリカ大陸南部を中心に世界に約280種が知られています。

花の美しい幾つかの種が観賞用として栽培されますが、一般的に「ゼラニウム」として流通している品種は、アフリカ南部に広く分布するペラルゴニウム・ゾナレ種(Pelargonium zonale)と、南アフリカ南東部に分布するペラルゴニウム・インクイナンス種(Pelargonium inquinans)を主な交配親として作出された系統の品種です。

日本で流通しているゼラニウムの大半はこの系統で、ホルトルム(Pelargonium × hortorum)と呼ばれています。

ゼラニウムには多くの品種があり、半ツル性の「アイビー・ゼラニウム」、葉茎に芳香がある「センテッド・ゼラニウム」、パンジーのような小さな花を咲かせる「パンジー・ゼラニウム」などが流通しますが、ここでは一般的に「ゼラニウム」と呼ばれているホムトルムについて紹介しています。

ゼラニウムの主な花期は4月~11月。

※四季咲き性なので温度があれば年間を通して開花します。

花期になると、茎の上部の葉腋から花序柄を伸ばして花序を出し、花を咲かせます。

花序には通常20~40個の花が付きます。

花は径3~5㎝程度の5弁花で、花弁は長さ1~2.5㎝程度です。

通常下側3個の花弁が大きく、上側2個の花弁がやや小さくなっています。

▼ゼラニウムの花の様子

雄しべは10本あり、内葯が付くのが5~8本程度、残りは葯が無い花糸のみの雄しべとなります。

▼ゼラニウムの雄しべ

ゼラニウムは雄性先熟で、開花当初は雌しべは見えません。

雄しべが先に成熟して花粉を出した後、雄しべの間から雌しべが顔を出して成熟し、柱頭が5裂します。

雌しべが成熟する頃には、雄しべの葯の多くは脱落しています。

▼ゼラニウムの雌しべの様子

花色は赤、白、オレンジ、ピンク、紫、複色。

一重咲きの他、八重咲き品種も流通しています。

▼ゼラニウムの花

葉は互生し、直径20㎝以下の円形で、基部に深く狭い切り込みが入ります。

葉の縁には鋸歯があり、波うち、中間付近に帯状の斑紋が入ります。

※斑紋のない品種も多くあります。

葉柄は通常、葉身よりも長くなります。

※品種によっては掌状または羽状の切れ込みを持つものもあります。

葉に白や黄色の斑が入る品種も数多くあり、花色と共にバラエティに富んでいます。

▼ゼラニウムの葉

▼縁に白い斑が入ったゼラニウムの葉

葉茎には軟毛が密生しており、独特の匂いがあります。

茎は分枝しながら草丈20~70㎝程度に成長します。

茎は経年と共に木質化します。

寒さにはやや弱い性質ですが、関東以西の暖地であれば戸外での冬越し可能です。

暖かい室内で育てれば、冬の間も花を咲かせます。

ゼラニウムとゲラニウム

ゼラニウムは、現在ペラルゴニウム属に分類されていますが、かつてはゼラニウム属に属しており、その名残から「ゼラニウム」という名で呼ばれています。

本来のゼラニウム属の植物は園芸上「ゼラニウム」と呼ばれることはありません。

本来のゼラニウム属はフウロソウ、またはゲラニウムと呼ばれています。

ゲラニウムについては下記を参照下さい。

ゼラニウムの原種

ペラルゴニウム・ゾナレ(Pelargonium zonale)

アフリカ南部に広く分布しているゼラニウムの原種です。

特に南アフリカ・南ケープ州の海岸地域に多く、谷、原生林の縁、低木が生えた岩場などで自生しているのが見られます。

高さ1m、まれに3mまでに成長する低木です。

花は散形花序に付き、ローズ色で花弁には赤い筋が入ります。

花色は赤色~白色まであり、変化に富んでいます。

ペラルゴニウム・インクイナンス(Pelargonium inquinans)

南アフリカに分布するゼラニウムの原種です。

分布域は東ケープ州~クズワール・ナタール州南部にあり、堆積岩の一種である頁岩(けつがん)を多く含む土壌、沿岸の林縁などで自生が見られます。

樹高1~2m程度に成長する小亜低木で、花は赤色~ピンク色の花を咲かせます。

まれに白色やサーモンピンク色の花を付けることもあります。

現在ゼラニウムとして主に流通しているホルトルムの交配親はこの二種です。

両種は18世紀にはイギリスに渡り交雑種が生み出されています。

その後、北欧各国で盛んに品種改良が行われ、第二次大戦後にはアメリカでも品種作成のブームが到来し、非常に多くの品種が作出されました。

日本には1868年前後に渡来し、昭和初期に盛んに品種改良が行われています。

ゼラニウムの主な品種

【アメリカーナ】シリーズ

スイスに本拠地を置くシンジェンタ社によって作出された栄養系のゼラニウムです。

生育旺盛で花が大きく、育てやすいシリーズです。

写真の品種はローズスプラッシュ。

他、デープレッド、 ホワイト、サーモン、コーラル、ホワイトスプラッシュがあります。

星咲きゼラニウム

近年よく流通するようになった変わり咲き品種で、花弁が深く切れ込んで、星のような形の花を咲かせます。

「ファイヤーワークス」や「スターテル」などのシリーズが有名です。

もみじ葉ゼラニウム

モミジのような掌状の葉形と葉色が美しい品種です。

秋にはさらに美しく発色します。

花色は赤、ピンク。

寄せ植えのアクセントとしても利用されます。

他にも様々な花姿、葉姿の品種が流通しています。

ゼラニウムの近縁種

ゼラニウムが属するテンジクアオイ属は、アフリカ大陸南部を中心に、オーストラリア、シリアなどに約280種が分布しており、本種以外では以下のようなものが栽培されています。

ゼラニウムの育て方

栽培環境

日当たりが良く、風通しの良い場所が適しています。

真夏の暑さで葉が白っぽくなったり株が弱ることがありますが、秋になると回復します。

夏場の強い西日が避けられる場所だと最適です。

夏越し・冬越し

夏越し

高温過湿の環境が苦手です。

夏場はできるだけ涼しい環境で育てて下さい。

鉢植えの場合は、梅雨の時期には軒下などの雨の当たらない場所に移動して下さい。

庭植えの場合は、梅雨の時期に切り戻し、蒸れを予防します。

冬越し

関東以西の暖地であれば、戸外で冬越し可能です。

鉢植えの場合は、霜の当たらない軒下などに移動して下さい。

庭植えの場合は、株元をマルチングし霜よけを設置して下さい。

寒冷地の場合は、霜が降りる前に室内に取り込んで、日の当たる暖かい場所で管理します。

※品種によって耐寒性に差があります。

比較的寒さに強い品種であれば、多少の霜に当たっても春に再び芽吹きます。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

鉢植えの場合は、用土の表面がよく乾いてからたっぷりと。

過湿な環境が続くと、根や葉が腐ってしまいます。

水のやりすぎには注意して下さい。

冬越し中はやや乾燥気味に管理します。

肥料

庭植えの場合は、元肥として緩効性化成肥料を用土に混ぜ込んでおきます。

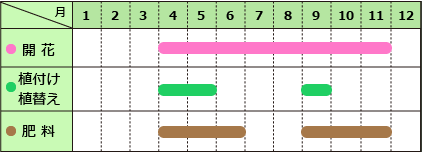

追肥は4月~6月、9月~11月の間に、緩効性化成肥料の置き肥をして下さい。

液体肥料を使う場合は、月に3回程度施します。

鉢植えの場合も同様です。

植え付け・植え替え

植え付け

庭植えの場合は、用土に腐葉土や緩効性化成肥料を混ぜ込みます。

弱アルカリ性の土壌を好むので、苦土石灰でpH調整をしておいて下さい。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を利用するか、赤玉土(小粒)5・腐葉土3・パーライト2の混合土に緩効性化成肥料を入れて用土を作ります。

植え替え

適期は4月~5月、9月です。

鉢植えの場合は、根詰まり防止のため毎年植え替えを行ってください。

根鉢を崩し、根が伸びすぎているようであれば、1/3程度切って植え替えを行います。

庭植えの場合は、特に植え替えの必要はありません。

切り戻し

草姿が乱れたら切り戻しを行います。

切り戻しの高さは好みでよく、脇芽のついた節の上で切り戻します。

花がら摘み、枯葉取り

出来れば、終わった花はその都度取り除き、花房の全体が咲き終わったら花茎の付け根から取り除いて下さい。

枯れた葉があれば同様に取り除きます。

増やし方(挿し木)

挿し木(挿し芽)で増やすことができます。

挿し木(挿し芽)

適期は春と秋です。

3節ほどついた枝を用いますが、先端に新芽がついたものを使うと成功率が上がります。

下の節の葉を取り除き、葉を取り除いた節が埋まるように挿し木用土に挿して下さい。

ゼラニウムの茎は水分を多く含んでいるため、水揚げの必要はありません。

挿した後は、水を切らさないように明るい日陰で管理して、発根を待ちます。

病気・害虫

灰色カビ病

枯れた花や葉はその都度取り除き、風通しの良い環境で管理することで発生の予防に努めて下さい。

発生した場合は、病変を取り除き殺菌剤を散布します。

ヨトウムシ、ハマキムシ

葉や茎が食害されていたり、フンを見つけたらヨトウムシが発生しているかもしれません。

葉の一部が巻いていたり引きつっていれば、ハマキムシです。

見つけた場合は、捕殺するか薬剤で対処して下さい。