- 学名…Iris domestica (L.) Goldblatt et Mabb.

- 和名…ヒオウギ(檜扇)

- 科名…アヤメ科

- 属名…アヤメ属

- 原産国…日本、東アジア~東南アジア

- 花色…オレンジ、黄色

- 草丈…40㎝~100㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:5 to 10

ヒオウギとは

ヒオウギは、日本の本州、四国、九州、沖縄に分布するアヤメ科アヤメ属の多年草です。

日本以外では、中国、朝鮮半島、台湾、ブータン、インド、ミャンマー、ネパール、フィリピン、ロシア、ベトナムに分布しており、山野の草地や海岸に自生しています。

ヒオウギの栽培の歴史は古く、生け花の花材としても親しまれている植物です。

流通しているものの多くは「ダルマヒオウギ」と呼ばれる草丈40~50㎝の矮性品種で、花付きが良いのが特徴です。

※以前はヒオウギ属に分類されていましたが、2005年にDNA配列の分析の結果からアヤメ属に編入されています。

それに伴い学名も「Belamcand domestica」から「Iris domestica」に変更になっています。

ヒオウギの花期は7月~8月。

花期になると、葉の間から長い花茎を伸ばし、上部で分枝した茎の頂部に数個の花を咲かせます。

花茎の長さは40~100㎝。

▼ヒオウギの花茎の様子

花は花径3~5㎝程度の大きさで、花被片は6個。

花被片は橙色で暗赤色の斑点が入ります。

▼ヒオウギの花

雄しべは3個、雌しべは1個。

雌しべの柱頭は3裂しています。

▼ヒオウギの雄しべと雌しべ

花は日中に咲き夕方閉じる一日花ですが、花期の間次々と開花します。

花色は基本種のオレンジ色の他、赤、黄色、ピンク。

▼ピンク色の花を咲かせるヒオウギ

果実は長さ2.5~3㎝の楕円形の蒴果(さくか)。

※蒴果(さくか)…乾燥して裂開し、種子を放出する果実のこと。

複数の心皮からなり、熟すと心皮と同数に裂ける。アサガオ、ホウセンカ、カタバミなどに見られる。

▼ヒオウギの果実

種子は直径5㎜の球形で、黒く光沢があります。

黒く美しい種子はヌバタマ(射干玉、夜干玉)と呼ばれ、「黒」「夜」「髪」などにかかる枕詞として用いられます。

また、この種の様子がブラックベリーに似ていることから、英名はブラックベリー・リリィ(blackberry lily)となっています。

種は熟してもすぐに落ちずに残るため、花材としてよく利用されます。

▼ヒオウギの種子

葉は長さ30~60㎝、幅2~4㎝の剣状で、密に互生し左右に開きます。

ヒオウギの名前はこの葉の様子を檜扇(ヒオウギ)に見立てたものです。

葉の表面はやや白みを帯びています。

▼ヒオウギの葉の様子

日本に自生する植物だけあって、耐寒性、耐暑性共に優れています。

丈夫な性質で、育てやすい植物です。

ヒオウギの近縁種

ヒオウギが属するアヤメ属は、北半球に約280種が分布しています。 美しい花を咲かせる種が数多くあり、観賞用として栽培されています。 観賞用として栽培されるものには本種の他、以下のようなものがあります。

ヒオウギの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

肥沃な土壌だと旺盛に育ち、花付きも良くなりますが、土質はあまり気にしなくても育ちます。

夏越し、冬越し

耐寒性、耐暑性共に優れており、特に対策の必要はありません。

夏の強い日差しで乾燥が気になる様なら、株元をバークチップなどでマルチングしておきます。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

鉢植えの場合は、用土が乾いたらたっぷりと。

水切れしてしまうと、葉先が枯れ込んでしまうことがあります。

多湿な環境は、根腐れや病気の原因になりますが、夏場は水切れをさせないように注意して下さい。

肥料

庭植えの場合は、元肥として用土に緩効性肥料を混ぜ込んでおきます。

追肥は、春と秋に緩効性化成肥料の置き肥をして下さい。

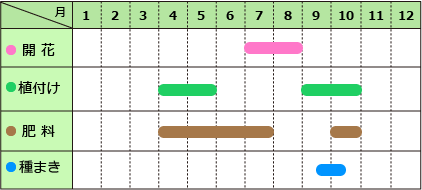

鉢植えの場合は、春の4月~7月、秋の10月に、緩効性化成肥料を月に1回程度与えます。

液体肥料の場合は、10日に1回程度施して下さい。

植え付け、植え替え

適期は4月~5月、9月~10月です。

植え付け

庭植えの場合は、用土に腐葉土などを混ぜ込んで、水はけの良い土壌を作ります。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)7・腐葉土3の配合土に緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

植え替え

鉢植えの場合は、根詰まりを起こすと生育や花付きに影響するので、2~3年に一度、植え替えを行って下さい。

株が込み合っているようなら株分けをし、根鉢を崩して植え付けます。

庭植えの場合も、株が込み合って来たら株分けを兼ねて植え替えを行って下さい。

増やし方(株分け、種まき)

株分け、種まきで増やすことが出来ます。

種まきについては、下記「種まき」の項目を参照下さい。

株分け

適期は9月~10月です。

掘り上げた株の3~5芽を一株として、株分けを行って下さい。

種まき

開花までは2~3年かかります。

種の採取

秋になって、花後に出来た鞘が茶色くなって弾けると、中に黒い種が入っているので採取して下さい。

すぐに蒔かない場合は、バーミキュライトを入れた袋の中に入れて乾燥させないように、冷蔵庫で保管します。

種は乾くと発芽率が悪くなるので注意して下さい。

9月に採取した種は採りまきをします。

種まき

適期は9月中旬~10月中旬です。

種は播種箱やポットに蒔き、覆土は軽く5㎜程度。

水を切らさないように日に当てながら管理して発芽を待って下さい。

発芽までは1ヶ月~3ヶ月程度かかります。

蒔く時期が遅くなった場合は、春になってから発芽ということもあるので、気長に発芽を待って下さい。

播種箱に蒔いた場合は、本葉が数枚になったらポット上げします。

ヒオウギの種は朝晩の気温差が大きくなると(10℃前後)発芽しやすくなります。

朝晩が冷え込んで昼は少し暑い位の気候が播種に適した時期です。

病気、害虫

軟腐病

細菌による病気で、株が萎れたり腐ったりします。

高温多湿の環境で発生しやすくなるので、水はけと風通しの良い環境を作って下さい。