- 学名…Monarda

- 和名…タイマツバナ(松明花)、ヤグルマハッカ(矢車薄荷)

- 別名…ベルガモット、ビーバーム

- 科名…シソ科

- 属名…ヤグルマハッカ属

- 原産国…北アメリカ

- 花色…赤、紫、白、ピンク、黄

- 草丈…30㎝~100㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:4 to 8

モナルダとは

モナルダは、シソ科モナルダ属の一年草、または多年草です。

モナルダ属の植物は北アメリカに6~12種が分布しており、花の美しい幾つかの種が観賞用として栽培されています。

主に栽培されるのは、タイマツバナの和名を持つモナルダ・ディディマ(Monarda didymae)、ヤグルマハッカの和名を持つモナルダ・フィスツローサ(Monarda fistulosa)で、交配による園芸品種が数多く流通しています。

両種共に爽やかな芳香を持つことから、ハーブとしても利用されています。

モナルダの花期は6月~8月。

花期になると、真っすぐに伸びた茎の頂部に花序を出し、多数の花を咲かせます。

花序は頭状の輪散花序で、径4~6㎝の大きさです。

▼モナルダの花序

花はシソ科に多く見られる唇形花(しんけいか)です。

※唇形花(しんけいか)…シソ科、ゴマノハグサ科の植物に多く見られる花の形。

筒状に合着した花弁の先が上下2つに分かれ、唇のような形になっている。上部を上唇(じょうしん)、下部を下唇(かしん)と呼ぶ。

▼モナルダの唇形花

タイマツバナの和名はこの花姿に由来しています。

花色は赤、白、ピンク、黄、紫など。

▼紫色のモナルダ

葉は対生し、卵形~披針形、縁に鋸歯があります。

茎は4つの稜がある四角形で直立し、上部で分枝して花を咲かせます。

▼たくさんの花を咲かせるモナルダ

耐寒性、耐暑性ともに高く、育てやすい植物です。

うどんこ病が発生しやすいので、生育期には風通しの良い環境で育てることが大切です。

ハーブとしてのモナルダ(ベルガモット)

モナルダには全草に爽やかな芳香があります。

モナルダはベルガモットの別名を持ちますが、これはベルガモットオレンジに香りが似ていることに由来しています。

ベルガモットオレンジは、イタリア原産のオレンジで生食には向いていませんが、果皮から取れる精油が香料として利用されます。

紅茶のアールグレイは、ベルガモットオレンジで着香した紅茶です。

モナルダをハーブティーとして楽しむ場合は、葉をそのまま紅茶に浮かべたり、花や葉を乾燥させて利用します。

乾燥葉で煎れたハーブティーはアールグレイのような香りがします。

モナルダの原種

タイマツバナ(Monarda didyma L.)

北アメリカ原産のモナルダの原種です。

分布域はカナダ・オンタリオ州、アメリカ・メイン州からミネソタ州、南はミズーリ州、ジョージア州にあり、湿り気のある森林、川岸、茂みなどに自生しています。

多年草で、花色は赤。

草丈50~90㎝に成長します。

葉にベルガモットオレンジに似た香りがあり、観賞用の他、ハーブとしても利用されています。

ヤグルマハッカ(Monarda fistulosa L.)

北アメリカに広く分布するモナルダの原種で、ワイルド・ベルガモットとも呼ばれます。

草原や野原、道路脇や線路沿いの乾燥気味の土地で自生しています。

一年草で、淡い赤紫色の花を咲かせ、草丈60~120㎝に成長します。

モナルダの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

うどんこ病が発生しやすい植物なので、風通しの良い場所で育てて、発生を抑制して下さい。

冬越し、夏越し

耐寒性、耐暑性共に高く、対策無しで冬越し、夏越しが可能です。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

鉢植えの場合は、用土が乾き始めたらたっぷりと。

根がよく張り、夏場は特に乾燥しやすいので水切れに注意して下さい。

肥料

庭植えの場合は、元肥として用土に緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

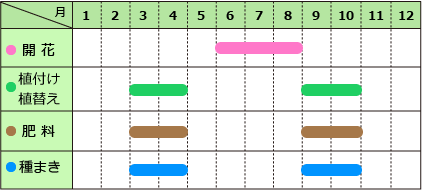

追肥は、3月~4月の春、9月~10月の秋に、緩効性化成肥料を株元に置き肥して下さい。

鉢植えの場合も同様で、春と秋に緩効性化成肥料を置き肥します。

さらに春から開花までの間、生育の様子を見ながら液体肥料を施します。

植え付け、植え替え

適期は3月~4月、9月~10月です。

植え付け

庭植えの場合は、用土に腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作って下さい。

さらに元肥として、緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)7・腐葉土3などの配合土に緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

植え替え

生育旺盛で根詰まりを起こしやすいので、鉢植えの場合は毎年植え替えを行います。

一回り大きな鉢に植え替えるか、株分けを行って下さい。

庭植えの場合は植え替えの必要はありませんが、地下茎で良く増えるので、増えすぎた場合は株分けを兼ねて植え替えを行って下さい。

花がら摘み、切り戻し

花後に切り取ってもいいですが、花が散った後のボール状の種がなかなか味のある姿になります。

観賞する場合はそのまま残しておいて大丈夫です。

秋になって葉が枯れ始めたら、地際で刈り込んで下さい。

増やし方(株分け、挿し芽、種まき)

株分け、挿し芽、種まきで増やすことが出来ます。

種まきについては下記「種まき」の項目を参照下さい。

株分け

適期は3月~4月、9月~10月です。

株を掘り上げて、伸びた地下茎を適当な大きさに分けて植え付けて下さい。

※地下茎で増えない品種もあるので、その場合は挿し芽か種まきで増やします。

挿し芽(挿し木)

適期は3月~4月、9月~10月です。

茎を2~3節の長さに切り取って挿し穂にします。

下葉を取り除いて水揚げをしたら、挿し木用土に挿して下さい。

一番下の節から発根するので、下の節が埋まるように挿します。

明るい日陰で水を切らさないように管理し発根を待ちます。

種まき

種の採取

花弁が落ちて残ったボール状の種が茶色く乾燥したら採取のタイミングです。

花茎ごと切り取って、受け皿や新聞紙の上でポンポンとたたくと、小さな種を採取することが出来ます。

採取は晴れた日に行って下さい。

種を保管する場合は、紙袋などに入れて涼しい場所で保管します。

種まき

適期は3月~4月、9月~10月です。

寒冷地の場合は、苗で冬越しをしなくて良いよう、春に蒔いた方が安全です。

種は播種箱などに撒き、覆土はごく薄く。

水を切らさないように管理したら10~30日ほどで発芽します。

本葉が2~3枚になったらポット上げをして下さい。

秋まきの場合は、鉢で冬越しします。

霜の当たらない場所で春まで管理して定植して下さい。

春まきの場合は、本葉が6~7枚になった頃に定植します。

病気、害虫

うどんこ病

葉が粉をまぶしたように白くなり、病気が進行すると葉が枯れます。

風通しの悪い環境で発生しやすいので、常に風通しの良い環境を保つように心がけて下さい。

発生した場合は、初期であれば病気の葉を取り除くことで拡大を防ぐことが出来ます。

アブラムシ、ヨトウムシなど

見付け次第駆除して下さい。