- 学名…Thymus serpyllum、Thymus longicaulis

- 和名…ヨウシュイブキジャコウソウ(洋種伊吹麝香草:Thymus serpyllum)

- 別名…クリーピングタイム、タイム・ロンギカウリス

- 科名…シソ科

- 属名…イブキジャコウソウ属

- 原産国…ヨーロッパ、ユーラシア、ロシア

- 花色…薄紫、白、ピンク

- 草丈…5㎝~15㎝

- 日照…日なた~半日蔭

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:5 to 8

クリーピングタイムとは

クリーピングタイムは、ヨーロッパ、北アフリカ、西アジアに分布するシソ科イブキジャコウソウ属の多年草です。

クリーピングタイムが属するイブキジャコウソウ属は、北半球に約266種が分布しており、日本にはイブキジャコウソウが、北海道~九州に自生しています。

その中でクリーピンクタイムと呼ばれているのは、地面を這うように広がるほふく性の数種です。

主に流通しているのは、ヨーロッパを中心に分布するヨウシュイブキジャコウソウ(Thymus serpyllum)と、タイム・ロンギカウリス(Thymus longicaulis)の2種で、両種共に常緑性の多年草です。

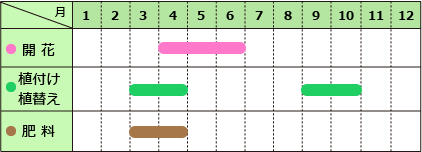

クリーピングタイムの花期は4月~6月。

花期になると、分枝した茎の頂部から花序を出し、多数の花を咲かせます。

花序は球形~半球形で、密に花が付きます。

▼クリーピングタイムの花序

花は径5㎜程度の小さな唇形花です。

唇形花(しんけいか)とは、シソ科の植物に多く見られる花の形です。

筒状に合着した花弁の先が上下2つに分かれており、この様子を口に見立て、上部を上唇(じょうしん)、下部を下唇(かしん)と呼びます。

クリーピングタイムの唇形花は、上唇に浅く切り込みが入り、下唇が深く3裂しています。

▼クリーピングタイムの唇形花

雄しべは4個、雌しべは1個、花柱の先が2裂しています。

雄しべは品種により突出するものとしないものがあります。

▼クリーピングタイムの雌しべ

基本種の花色はピンクから薄紫ですが、白花の品種も流通しています。

花は花蜜を多く分泌するため、ミツバチが通って来ることもあります。

ヨーロッパに広く分布するヨウシュイブキジャコウソウの蜂蜜は、地中海地方の名産品として有名です。

葉は対生し、楕円形~長円形です。

葉には爽やかな芳香があり、触れると香りが広がります。

タイムの仲間ですが、ハーブとして料理に使われることは通常ありません。

▼クリーピングタイムの葉の様子

繁殖力旺盛で横にどんどん広がっていくため、グランドカバーとしてよく利用されています。

踏圧には強くないため、頻繁に踏まれるような場所には適していません。

▼マット状に広がったクリーピングタイム

基本的には常緑性の植物ですが、冬の気温によっては落葉したり地上部が枯れてしまう事もあります。

根が生きていれば、春にはまた芽吹きます。

真夏の暑さと湿気を嫌います。

風通しの良い場所に植え、適度な管理が必要です。

クリーピングタイムの主な品種

ヨウシュイブキジャコウソウ(Thymus serpyllum)

ヨーロッパからロシアにかけて分布するタイムで、ワイルドタイムと呼ばれます。

川岸の砂地の場所、岩場、道路脇などで自生が見られます。

通常クリーピングタイムというと本種を指します。

花は上唇に浅く切り込みが入り、下唇は大きく3裂します。

雄しべ4個は突出しています。

葉は長さ3~8㎜の長楕円形~披針形です。

草丈2~10㎝程度に成長します。

タイム・ロンギカウリス(Thymus longicaulis)

イタリア~ヨーロッパ南東部、トルコに分布するタイムです。

牧草地や草原、岩場などで自生が見られます。

花は上唇に浅い切れ込みが入り、下唇は大きく3裂しています。

雄しべ4個は突出します。

葉は長さ5.5~13.5㎜の披針形~楕円状披針形です。

草丈15㎝程度に成長します。

他にもハイブリッド品種が多数あり、クリーピングタイムとして流通しています。

クリーピングタイムの近縁種

クリーピングタイムが属するイブキジャコウソウ属は、世界に約266種が分布しています。 「タイム」というのはイブキジャコウソウ属の植物の総称で、本種以外では以下のようなものが栽培されています。

クリーピングタイムの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

半日蔭でも育ちますが、日当たりが良い場所の方が葉の色艶や花付きが良くなります。

冬越し・夏越し

冬越し

耐寒温度は-10℃程度です。

寒さには強い性質で、北海道での植栽例も数多くあります。

特に対策の必要はありません。

強い霜や寒さに当たると、葉が変色したり落葉したりしますが、春になると元気に芽吹きます。

夏越し

高温多湿の環境が苦手です。

花が一段落したら梅雨に入る前に、切り戻しをして下さい。

バッサリと刈り込み、風通しを良くしてやります。

そのままでも枯れてしまうことはありませんが、蒸れから葉が枯れこんで来るので見苦しくなります。

水やり

乾燥気味な環境を好みます。

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

乾燥が長く続くようなら水やり行って下さい。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

冬には生育が鈍るので、水やりの回数を減らし、乾燥気味に管理します。

肥料

自生地は砂地や砂利などのやせ地です。

多くの肥料を必要とする植物ではありません。

庭植えの場合は、春に少量の緩効性化成肥料を置き肥します。

鉢植えの場合は、真夏を除く3月~11月の間、少量の緩効性化成肥料を置き肥するか、定期的に液体肥料を施します。

植え替え・植え付け

適期は4月~5月と9月~10月です。

植え付け

庭植えの場合は、あらかじめ用土に苦土石灰を混ぜて土壌を中和しておきます。

さらに腐葉土を混ぜ込んで、水はけの良い環境を作って下さい。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土やハーブの土を使います。

または、赤玉土(小粒)7・腐葉土3などの配合土に少量の緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

植え替え

鉢植えの場合は、根詰まりを起こしているようなら、植え替えを行います。

一回り大きな鉢に植え替えるか、株分けを行って下さい。

庭植えの場合は、特に植え替えは必要ではありません。

切り戻し

花が終わったら梅雨に入る前に切り戻しを行います。

混み合った箇所を刈り込むか、1/2程度の位置までバッサリと切り戻します。

蒸れると下葉が枯れこんできます。

適宜、切り戻しを行うことで美しい草姿を保つことが出来ます。

秋にも同様の刈り込みを行うことで、春には締まった草丈で新芽が出揃います。

増やし方(挿し木、株分け、種まき)

挿し木、株分け、種まきで増やすことが出来ます。

挿し木(挿し芽)

適期は5月~6月です。

若い枝を選び、10cm程度の長さで切り取って挿し穂にします。

下の方の葉を取り除き、水揚げをしたら、挿し木用土に挿して下さい。

株分け

適期は4月~5月、9月~10月です。

掘り上げた株を分けて植え付けます。

傷んだ根があれば取り除いて下さい。

地面に接した部分から発根するので、発根した茎を切り取って植え付けると簡単です。

種まき

播種時期は、4月~5月、9月です。

種が非常に細かいので、風で飛ばされないように注意して下さい。

種はポットや播種箱に、種が重ならないよう注意して蒔きます。

覆土は種が隠れる程度にごく薄く、水やりは底面給水で行います。

本葉が4~5枚程度になったら間引き、7~8枚程度で定植します。

秋まきで、苗が小さい場合は、霜柱で持ち上げられると枯れてしまうことがあるので、春に定植して下さい。

病気・害虫

病害虫の発生はほとんどありません。