- 学名…Hibiscus syriacus L.

- 和名…ムクゲ(木槿)

- 科名…アオイ科

- 属名…フヨウ属

- 原産国…中国、朝鮮半島

- 花色…白、ピンク、赤、紫、複色

- 樹高…1m~4m

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:5 to 8

ムクゲとは

ムクゲは、中国、台湾、朝鮮半島に分布するアオイ科フヨウ属の落葉低木です。

原産地は中国南西部とされており、標高1200m以下の海岸沿いの崖、丘陵地帯や小川沿い、道路脇などに自生しています。

韓国では古い時代から庭木として栽培されており、葉はお茶として、花は食用として利用されてきました。

ムグンファ(無窮花)と呼ばれ、韓国の国花としても知られています。

日本へは奈良時代に中国から渡来し、古くは薬用として利用されていたと考えられています。

広く栽培されるようになったのは江戸時代で、庭木や生け垣として植栽され、茶花としても親しまれてきました。

品種改良も盛んに行われ、現在では数多くの園芸品種が流通しています。

花の少ない時期に咲く、夏を代表する花木です。

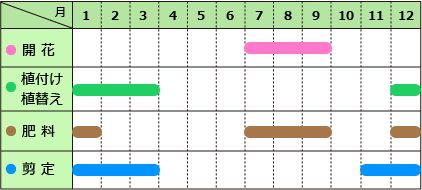

ムクゲの花期は7月~9月。

花期になると、上部の枝の葉の付け根から短い花柄を伸ばし、花径6~10㎝程度の花を咲かせます。

花弁は5個、長さ3.5㎝~4.5㎝の倒卵形です。

▼ムクゲの花

雄しべは多数あり、花糸が癒合して筒状になっており、先端から雌しべの柱頭が突出します。

▼ムクゲの雄しべと雌しべ

雌しべ柱頭は5裂しています。

▼ムクゲの雄しべと雌しべ

花は長い花期の間、次々と開花します。

花色は、白、ピンク、赤、紫、複色。

基本種の一重咲きのほか、八重咲き、半八重咲き、バラ咲き、ポンポン咲き、乱れ咲きなど、花の形もバラエティーに富んだ品種が数多く流通しています。

▼様々な花を咲かせるムクゲ

果実は長さ1.5~2㎝の卵状球形の蒴果(さくか)。

※蒴果(さくか)…乾燥して裂開し、種子を放出する果実のこと。

複数の心皮からなり、熟すと心皮と同数に裂ける。アサガオ、ホウセンカ、カタバミなどに見られる。

▼ムクゲの果実

果実は熟すと5裂します。

種子は長さ4~5㎜の腎形で、背面には長い毛が生えています。

▼ムクゲの果実と種子

葉は互生し、長さ3~10㎝、幅2~4㎝の広卵形から菱形で縁に鋸歯があり、多くの場合浅く3裂しています。

▼ムクゲの葉の様子

枝は直立してよく分枝し、樹高1~4m程度に成長します。

▼たくさんの花を咲かせるムクゲ

耐寒性、耐暑性共に優れており、育てやすい花木です。

放っておくと樹高3~4mに成長する樹木ですが、思い切った刈り込みが出来るので、樹高のコントロールも容易です。

ムクゲの近縁種

ムクゲが属するフヨウ属(ハイビスカス属)は、熱帯・亜熱帯地域を中心に約250種が分布しています。

観賞用として栽培されているフヨウ属の代表的な植物には、本種の他以下のようなものがあります。

ムクゲの育て方

※生育旺盛で成長が早いので鉢植えには適していません。

ここでは庭植えでの育て方を紹介しています。

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

半日蔭でも育ちますが、花付きは悪くなります。

根が横に広がらないため、他の樹木に比べると狭い場所にも植栽可能です。

夏越し、冬越し

耐寒性、耐暑性共に優れており特に対策の必要はありません。

植栽可能地域は、北海道南部から沖縄です。

水やり

ほぼ降雨のみで大丈夫です。

夏場にひどく乾燥が続くようなら水やりをして下さい。

肥料

寒肥として冬の落葉期に、固形の油粕などの有機肥料を施します。

追肥は、花期の7月~9月に緩効性化成肥料を少なめに与えて下さい。

植え付け

適期は落葉期の12月~3月です。

根鉢の2~3倍の植え穴を掘り、用土に腐葉土やピートモスを混ぜ込んで水はけの良い環境を作ります。

さらに元肥として完熟たい肥をすき込んでおきます。

植え付け後はしっかりと水やりをし、棒などで突いて土を馴染ませます。

必要であれば支柱を立てて下さい。

剪定

適期は落葉期の11月~3月ですが、ムクゲの花芽は春に枝が伸びた後に作られるので、5月下旬までなら剪定を行うことが出来ます。

萌芽力が高く強剪定も可能です。

基本の剪定

放任していてもある程度は樹形が整います。

混み入った不要枝や弱った枝を取り除いて下さい。

枝を間引き、内側まで日が差し込むようにすることで花付きが良くなります。

どこで切っても失敗することは無いので、好きな樹形、樹高に整えて下さい。

強剪定

樹高を低く抑えたい場合や仕立て直しを行いたい時には強剪定を行います。

株元から1m程度の高さでバッサリと切って下さい。

矮性品種はもう少し低く剪定しても大丈夫です。

この剪定を行うと、開花時期が遅れることがあります。

増やし方(挿し木)

挿し木で増やすことが出来ます。

適期は春の3月~4月、初夏の5月~6月、秋の9月下旬~10月です。

春の場合は前年に伸びた枝を、初夏または秋の場合はその年に伸びた枝を使います。

10~15㎝程度に枝を切り、葉が付いていれば下の葉を取り除いて水揚げをします。

挿し木用土に挿したら明るい日陰で水を切らさないように管理して下さい。

発根までは1カ月程度かかります。

秋に挿し木をした場合は、鉢上げをして暖かい軒下などで管理して春に定植します。

病気、害虫

アブラムシ

春から夏にかけて発生が見られます。

見付け次第駆除して下さい。

カミキリムシ

幼虫が幹に侵入して内側から食害します。

株元におがくずのようなゴミが落ちていたらカミキリムシの食害です。

幹に穴が開いているので、針金などで補殺するか薬剤で駆除して下さい。

ハマキムシ

葉を巻いたりつづり合わせて食害します。

見付けたら葉を摘み取って補殺するか、薬剤で駆除します。