- 学名…Hibiscus rosa-sinensis L.

- 和名…ブッソウゲ(仏桑花)

- 科名…アオイ科

- 属名…フヨウ属

- 原産国(推定)…中国、インド

- 花色…赤、ピンク、白、黄、オレンジ、紫、複色

- 樹高…0.3m~2m

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:9 to 11

ハイビスカスとは

ハイビスカスは、アオイ科フヨウ属の常緑低木です。

ハイビスカス(Hibiscus)とはフヨウ属の学名ですが、日本で一般的にハイビスカスというと、ブッソウゲ(ヒビスクス・ロサ・シネンシス:Hibiscus rosa-sinensis)など数種の野生種から作出された品種群を指します。

ハイビスカスは古くから栽培されている花木で、園芸品種の数は優に1万8000種を超えます。

原種とされているブッソウゲの種小名である「ロサ・シネンシス:rosa-sinensis」は「中国のバラ」という意味です。

かつて中国またはインドが原産地だと考えられていたことに由来しますが、自生種はいまだ発見されておらず、現在ブッソウゲは交雑種であると推定されています。

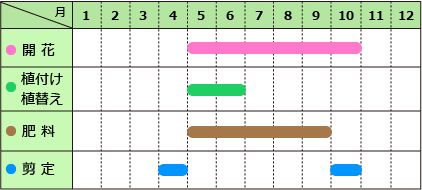

ハイビスカスの花期は5月~10月。

花期になると、上部の枝の葉腋から花柄を伸ばし、花を咲かせます。

花の形状は品種により異なり、一重の他八重咲き、ラッパ状や杯状、花弁に細く細かい切れ込みを持つものなど様々です。

最も一般的なハイビスカスは、5枚の花弁が杯状に広がります。

▼ハイビスカスの花

中央に突出しているのは、雄しべの花糸が合着して筒状になったものです。

雄しべ筒の先端からは花柱が5裂した雌しべが現れています。

▼ハイビスカスの雄しべと雌しべ

花色は赤、ピンク、白、黄色、オレンジ、紫、複色。

▼様々な花色のハイビスカス

葉は卵形から楕円形で、美しい照葉を持つ品種も数多くあります。

市場に流通しているハイビスカスは、矮化剤で30㎝程の樹高に小さく育てられたものが多いのですが、薬が切れるとどんどん成長します。

沖縄などの暖地では樹高2m以上に育つ花木です。

▼大きく育ったハイビスカスの木

熱帯植物のため耐寒性は低く、暖地以外では基本的に室内で冬を越すことになりますが、春から夏までは戸外で育てる事が出来ます。

ハイビスカスの原種

ブッソウゲ(ヒビスクス・ロサ・シネンシス:Hibiscus rosa-sinensis)

自生する原種は見つかっておらず、数種の原種の交雑による栽培種と考えられています。

1753年にリンネによる植物の分類リスト「Species Plantarum」の中で、初めて文献に登場しています。

そこでは赤の八重花と記録されています。

現在数多くの品種の交配親となっています。

フウリンブッソウゲ(Hibiscus schizopetalus)

アフリカ東海岸のインド洋上にあるザンジバル島、またはケニアのモンバサ付近を原産とするブッソウゲの近縁種です。

5枚の花弁は深く細かい切れ込みを持って反り返り、花は風鈴のように垂れ下がります。

ヒビスクス・リリイフロールス(Hibiscus liliiflorus)

マダガスカル東方沖のマスカリン諸島原産のハイビスカスです。

導入された他のハイビスカスとの交雑や、自生地の減少から現在では絶滅、あるいは数株が残るのみと言われています。

一重でピンク色の花を咲かせるハイビスカスの大元の祖先ではないかと言われていましたが、現在かなりの混乱があります。

花色をピンク色とする記述がある他、オレンジ色や朱色とするものもあります。

また、自生地に残っている数株もリリイフロールスと同定できないとの見解もあります。

ヒビスクス・アーノッティアヌス(Hibiscus arnottianus)

ハワイ・オアフ島原産のハイビスカスです。

花色は白でややピンク味を帯びることもあり、花柱は赤く、花には淡い芳香があります。

現在流通する多くの品種の元となった原種です。

ビビスク・ワイメアエ(Hibiscus waimeae)

カウアイ諸島原産のハイビスカスです。

花色は白でややピンクを帯びることもあます。

花には香りはありません。

ビビスクス・コキオ(Hibiscus kokio)

ハワイ諸島原産のハイビスカスですが、こちらも自生種は大幅に減少しており、野生の状態で見られるのはごく稀です。

島によって特徴が異なる亜種が数種あります。

花色は赤からオレンジ色で、花径は4~7㎝程度です。

本種とワイメアエ種の交配によって、赤花の大輪種が作出されたとする説もあります。

他にも原種となったハイビスカスは数多くあります。

ハイビスカスの系統

市場に流通しているハイビスカスは3系統に大別されます。

現在登録されている品種は約8000種あり、未登録のものも含めると10000種以上あると言われています。

どの系統に属するのかはっきりとしないものも存在します。

在来系(オールドタイプ)

一般的に古くから見かけるハイビスカスです。

ハワイアン系と比べると花がやや小さいですが花付きは非常に良く、暑さ寒さにも比較的強い系統です。

霜の心配のない暖地では、露地植えで冬越しも可能です。

コーラル系

フウリンブッソウゲが交配元となっているハイビスカスの系統で、多くの品種は下垂する小さな花が特徴です。

寒さには弱いですが暑さに強く、生育旺盛で強健な性質です。

写真の品種はオレンジフラミンゴです。

ハワイアン系

多彩な大輪の花が特徴の、最も観賞価値の高いハイビスカスの系統です。

暑さ寒さに弱い性質で、生育が遅く花付きもそんなによくありません。

品種登録されているハイビスカスのほとんどは、このハワイアン系です。

人気の高い系統で、現在も盛んに品種改良が行われています。

ハイビスカスの近縁種

ハイビスカスが属するフヨウ属(ハイビスカス属)は、熱帯・亜熱帯地域を中心に約250種が分布しています。

観賞用として栽培されているフヨウ属の代表的な植物には、本種の他以下のようなものがあります。

ハイビスカスの育て方

栽培環境

日光を好みます。

日当たりが良い場所で育てて下さい。

ハイビスカスというと熱帯植物で暑さに強いイメージがありますが、30℃以上の暑さが続くと生育が悪くなります。

夏場は風通しが良い、涼しい場所が適しています。

ハワイアン系は特に暑さに弱いので、生育が悪く株が弱ってしまった時は、半日蔭に移動して下さい。

冬越し

霜の心配の無い暖地(九州南部の一部~沖縄)では、戸外でそのまま越冬可能です。

温暖地~寒冷地の場合は、室内での管理が基本になります。

秋になって最低気温が10℃~15℃位になったら、室内に取り込みます。

庭植えの場合は、掘り上げて鉢植えにして下さい。

室内では日の当たる暖かい場所に置き、気温が5℃を下回らないように注意します。

スペースがあるのなら剪定はしないでそのまま冬を越すこともできますが、夏の間に大きく育っていると思うので、その場合は剪定をして下さい。

1/3程度に切り詰めても、春になれば芽吹きます。

※剪定については下記「剪定」の項目を参照下さい。

冬越し中に葉が全部落ちてしまうことがありますが、枝が生きていれば春に芽吹きます。

無事に冬を越したら、秋に剪定をしていなかった株は、必要に応じて剪定を行います。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

乾燥が続くようなら水やりをして下さい。

鉢植えの場合は、春~秋にかけては用土の表面が乾いたらたっぷりと。

特に開花中は多くの水を必要とするので、水切れには注意して下さい。

冬場はやや乾燥気味に管理します。

肥料

5月~10月の生育期間中は、緩効性化成肥料を定期的に置き肥します。

花付きが良く、どんどん花が咲くようなら液体肥料も併用して下さい。

夏場で生育が衰えた場合は、肥料は控えて様子を見ます。

植え付け、植え替え

適期は5月~6月です。

植え付け

庭植えの場合は、用土に腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作っておきます。

さらに元肥として完熟たい肥を混ぜ込んで下さい。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)7・腐葉土3などの配合土を使います。

植え替え

生育旺盛なので、鉢植えの場合は1年に1度、植え替えを行います。

根鉢を1/3~1/4程度崩して、一回り大きな鉢に新しい用土で植え付けます。

剪定

強い剪定は4月と10月に行うことができます。

各枝を1/2~1/3程度残して切り詰めます。

切る位置はどこでも構いませんが、葉の付け根にある脇芽を残すように、脇芽のすぐ上で切るようにして下さい。

茂りすぎて風通しが悪くなった場合や、枝が伸びすぎた場合は、生育期であれば適宜切り戻すことができます。

※矮化剤が効いている場合は、薬の効果が切れてから剪定を行って下さい。

増やし方(挿し木)

品種によって挿し木が容易なものとそうでないものがあります。

特にハワイアン系の品種は、挿し木が難しい品種が多く、流通しているものも接ぎ木で増やされた品種が数多く存在します。

挿し木

適期は5月~7月上旬です。

充実した枝を選び、先端から10㎝程度の長さに切り取ります。

下の葉を取り除き、残った葉が大きいようなら1/2程度にカットして下さい。

水揚げをしたら挿し木用土に挿します。

水を切らさないように明るい日陰で管理して、発根を待って下さい。

約1カ月程度で発根します。

発根したら鉢上げをし、15㎝程度に育ったら摘心をして枝数を増やして下さい。

病気、害虫

アブラムシ、ハマキムシ、カイガラムシの発生が時々見られます。

見付け次第、駆除して下さい。