- 学名…Lagerstroemia indica L.

- 和名…サルスベリ(猿滑)

- 別名…ヒャクジツコウ(百日紅)

- 科名…ミソハギ科

- 属名…サルスベリ属

- 原産国…中国

- 花色…ピンク、白、赤

- 樹高…2m~7m

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:6 to 9

サルスベリとは

サルスベリは、中国から東南アジア、南アジアに分布するミソハギ科サルスベリ属の落葉小高木です。

分布域は、中国、台湾、ネパール、パキスタン、フィリピン、スリランカ、タイ、ベトナムなどにあり、標高の低い山の岩場、草原、森林の縁など、半日陰の場所を中心に自生しています。

美しい花を咲かせることから世界で広く栽培されています。

特にアメリカでは人気のある花木の一つで、公園樹や街路樹として広く植栽されており、南部の一部の地域で逸出したものが帰化植物として定着しています。

サルスベリの日本への渡来時期の詳細は不明です。

室町時代後半に入って来たとされていましたが、最近の研究で平安時代の土壌からサルスベリの花粉が見つかり、渡来時期が600年ほど早まる可能性が出てきました。

花が美しく栽培も容易なことから、公園樹としてもよく植栽される、夏を代表する花木の一つです。

サルスベリの花期は7月~10月。

花期になると、伸びた枝の先に花序を出し、多数の花を咲かせます。

花序は長さ7~20㎝の円錐形で、密に花が付きます。

▼サルスベリの花序

花は花径3~4㎝の6弁花。

花弁はうちわ形で、下部は細い筒状で柄のように見えます。

上部はほぼ円形で、縁は細かく縮れて波打ちます。

▼サルスベリの花

雄しべは36~42個あり、外側6個の雄しべは花糸が長く葯は紫色、内側の雄しべは葯は黄色。

▼サルスベリの雄しべ

雌しべは1個。

▼サルスベリの雌しべ

花は夏から秋にかけての長い花期の間、次々と開花します。

別名のヒャクジツコウ(百日紅)は、百日に渡って赤い花を咲かせることに由来します。

花色はピンク、赤、白。

▼白い花を咲かせるサルスベリ

果実は長さ1~1.3㎝、幅0.7~1.2㎝の楕円形の蒴果(さくか)。

※蒴果(さくか)…乾燥して裂開し、種子を放出する果実のこと。

複数の心皮からなり、熟すと心皮と同数に裂ける。アサガオ、ホウセンカ、カタバミなどに見られる。

▼サルスベリの果実

果実は熟すと6つに裂け、中の種子が零れます。

種子には広い翼があり、翼を含めて長さ6~7㎜の大きさです。

▼サルスベリの熟した果実

葉は長さ2.5~7㎝(10㎝)、幅1.5~4㎝の楕円形~倒卵形~類円形です。

対生、または互生し、コクサギ型葉序(こくさぎがたようじょ)となることもあります。

※コクサギ型葉序(こくさぎがたようじょ)…葉が片側2枚ずつ交互に付く特殊な互生。ミカン科コクサギ属の落葉低木コクサギに代表される。

▼サルスベリのコクサギ型葉序の様子

樹皮は淡紅紫色で薄く剥げ落ち、まだら模様になります。

▼サルスベリの幹

幹は滑らかで美しく、猿も滑り落ちるという意味でサルスベリの和名が付けられています。

樹高2~7m程度に成長します。

▼大きく育ったサルスベリ

耐寒性、耐暑性に優れた育てやすい花木です。

うどんこ病が発生しやすいのが玉に瑕ですが、性質は強健です。

強剪定も可能なので、樹高のコントロールも容易です。

30㎝程度から花をつける矮性品種、うどんこ病耐性品種、北海道南部まで露地栽培が可能な品種なども市場に出回っています。

※通常のサルスベリは宮城が北限と言われています。

サルスベリの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

日照時間が足りないと花付きが悪くなります。

少なくとも半日以上は日が当たる場所で育てて下さい。

冬越し

植栽の北限は仙台だと言われています。

寒い地方に植栽していて木が幼い場合は、根元をマルチングして、幹をコモで覆うなどの防寒対策を施して下さい。

水やり

庭植えの場合は、根付けばほぼ降雨のみで大丈夫です。

木がしっかりと根付くまでの間は、乾燥が続くようなら水やりをして下さい。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

肥料

元肥として、腐葉土や堆肥を用土に混ぜ込んでおきます。

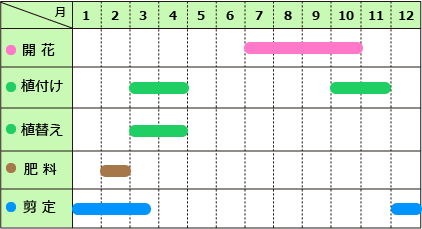

追肥は、寒肥として油粕などの有機肥料を株元に施します。

鉢植えの場合は、6月~7月の間に緩効性化成肥料を追肥して下さい。

植え付け、植え替え

植え付け

適期は3月~4月、10月~11月です。

庭植えの場合は、根鉢の倍の深さと幅の植え穴に、腐葉土や堆肥を1/3程度混ぜて植え付けて下さい。

植え付けた後はしっかりと水やりをし、根付くまでの間は極端な乾燥に注意して育てます。

鉢植えの場合は、市販の培養土か、赤玉土(中粒)7・腐葉土3などの配合土を使います。

用土に肥料が入っていない場合は、元肥として緩効性化成肥料を鉢底に施しておいて下さい。

植え替え

鉢植えの場合は、2年に1度の植え替えを行います。

適期は3月~4月です。

根鉢を1/3程度崩し、一回り大きな鉢に新しい用土で植え替えます。

庭植えの場合は、植え替えの必要はありません。

剪定

剪定の時期は12月~3月の落葉期ですが、厳冬期は避けます。

サルスベリの花芽はその年の春以降に出来るので、剪定は春までに済ませます。

どこで切ってもよく芽吹き、強剪定も可能なので、好みの樹形に仕立てて下さい。

基本の剪定

混み合った枝、内側に向かって伸びた枝や徒長枝は基部から取り除きます。

こうすることで内側にも日が当たり、花付きが良くなります。

また、株元から生えている細い枝(ヒコバエ)も基部から取り除いて下さい。

サルスベリはヒコバエの発生しやすい樹木です。

ヒコバエを放っておくと、主幹の生育が阻害されるので見付け次第切り取ります。

ヒコバエの剪定は落葉期でなくても構いません。

剪定方法その①

春から伸びた枝すべてを5~10㎝ほど残して切り戻します。

昔から行われる従来の剪定方法で、一定の樹高で保ちたい時などに有効な方法です。

剪定した部分からは多数の細い枝が伸びて、夏には大きな花を付けます。

この剪定を毎年行っていると、切った部分がコブのように膨らみます。

気になる様だったらコブの下で切ってしまっても大丈夫です。

切った部分から無造作に新しい枝が芽吹きます。

剪定方法その②

コブを作らない剪定です。

すでにコブがある場合は、コブの下でバッサリと切ってしまいます。

切った場所から多数の枝が伸びるので、良い枝を2本残して間引きます。

一年目はこれで終了です。

翌年は、残した2本の枝を基部から10~30㎝ほど残して切り取ります。

切った部分から再び枝が伸びるので一年目と同様に間引きます。

同じ場所で切らないのでコブは出来ません。

この剪定をしていると、樹高がどんどん高くなります。

大きくなりすぎた場合は、最初の剪定位置まで切り戻し、以降の手順を繰り返して下さい。

増やし方(挿し木)

挿し木で増やすことが出来ます。

挿し木

適期は6月~8月です。

硬くなった新梢を15~20㎝ほど切り取って挿し穂にします。

一番下の節の葉を取り除き、水揚げをしたら葉を取り除いた節が埋まるように挿し木用土に挿して下さい。

明るい日陰で水を切らさないように管理して、発根を待ちます。

発根したら鉢上げをし、しばらくは鉢で育ててから定植します。

病気・害虫

うどんこ病

葉や枝が白い粉を振り掛けたように白くなります。

枯れることはありませんが、生育に影響し、何よりも見た目が損なわれます。

発生した場合は薬剤を散布して拡大を防ぎます。

前年にうどんこ病が発生していた場合は、菌が冬越しをして再発することが多いです。

発生前に薬剤を散布して予防して下さい。

うどんこ病は風通しを良くすることで、発生をある程度予防できます。

混み合った枝を剪定し、風通しの良い状態が維持できるようして下さい。