- 学名…Lantana camara L.

- 和名…シチヘンゲ(七変化)

- 別名…ランタナ

- 科名…クマツヅラ科

- 属名…シチヘンゲ属

- 原産国…熱帯・亜熱帯アメリカ

- 花色…ピンク、白、赤、黄色、オレンジ、複色

- 草丈…20㎝~100㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:10 to 11

ランタナとは

ランタナは、熱帯・亜熱帯アメリカに分布するのクマツヅラ科シチヘンゲ属の常緑低木です。

分布域は、メキシコから中央アメリカ、西インド諸島、ベネズエラ、コロンビア、ブラジルにあり、森や藪、荒れ地などに自生しています。

美しい花を咲かせることから広く栽培されており、現在では世界中の熱帯・亜熱帯地域で帰化植物として定着し、その数は60か国以上にも及びます。

暖かい地域では急速に成長して茂みになるため、世界の侵略的外来種ワースト100に選定されています。

日本には江戸時代末期に渡来し、沖縄諸島、小笠原諸島で帰化しています。

和名はシチヘンゲ(七変化)。

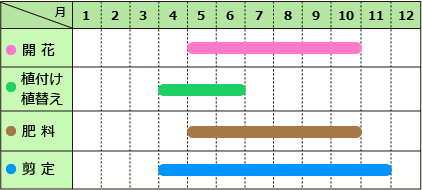

ランタナの花期は5月~10月。

※一定の温度があれば周年開花します。

花期になると、分枝した茎の上部の葉の付け根から花序を出し、多数の花を咲かせます。

花序は直径3㎝程度の球状です。

花は花序の外側から内側へと咲き進みます。

▼ランタナの花序

花は直径6~8㎜の小さな唇形花(しんけいか)です。

※唇形花(しんけいか)…シソ科、ゴマノハグサ科の植物に多く見られる花の形。

筒状に合着した花弁の先が上下2つに分かれ、唇のような形になっている。上部を上唇(じょうしん)、下部を下唇(かしん)と呼ぶ。

▼ランタナの唇形花

ランタナの唇形花は、筒部は長さ1㎝、上唇は小さく、下唇は大きく3裂しています。

下唇の中央裂片と上唇は、ほぼ同じ形をしています。

▼ランタナの唇形花の上唇と下唇

雄しべと雌しべは筒部の中に隠れています。

▼ランタナの花筒

蕾はリボンのような形をしており、花は咲き進むに連れて色が変化します。

シチヘンゲの和名は、この花色変化に由来します。

※花色が変化しない品種もあります。

▼咲き進むランタナの花序

真夏はやや開花が鈍りますが、長い花期の間、花は次々と開花します。

花色はピンク、白、赤、黄色、オレンジ、複色。

▼赤いランタナ

果実は直径3~5㎜の球形の液果(えきか)。

熟すと黒くなり、中には種子が1個入っています。

※液果(えきか)…果皮の一部が多肉質、または液質(果肉)となる果実。多肉果(たにくか)とも呼ばれる。

▼ランタナの液果

葉は対生し、長さ3~8.5㎝、幅1.5~5㎝の卵形~長楕円形で、縁に鋸歯があります。

表面に短い毛があり、葉柄は1~2㎝。

▼ランタナの葉の様子

葉に斑が入る斑入り品種もあります。

▼斑入り葉のランタナ

茎は分枝しながら草丈20~100㎝程度に成長します。

茎には小さなトゲがあります。

▼たくさんの花を咲かせるランタナ

耐暑性は抜群ですが、耐寒性はあまり高くありません。

寒さにはやや弱く強い霜で枯れてしまうことがあります。

安価な苗が流通しているので、冬越しをさせない場合は一年草として扱います。

丈夫な性質で病害虫の発生もほとんど無く、育てやすい植物です。

ランタナの主な品種

ランタナ・カマラ(シチヘンゲ:Lantana camara)

熱帯および亜熱帯アメリカに分布するランタナで、一般的にランタナというと本種を指します。

花色はオレンジ色~黄色で、咲き進むと赤色に変化します。

園芸品種では赤やピンク、黄色、白色など数多くの花色が揃います。

熱帯、亜熱帯地域では密に茂って樹高2m程度に成長するため、生垣などにも利用されます。

コバノランタナ(Lantana montevidensis)

ボリビア、ウルグアイ、パラグアイ、アルゼンチン、ブラジル南部に分布するシチヘンゲの近縁種です。

シチヘンゲ同様に観賞用として導入れさたものが各地で野生化しており、北アメリカ南部の他、オーストラリアやニュージーランドでも帰化植物として定着しています。

コバノランタナの名前の通り、葉がランタナより小さく、枝は地面を這うようにほふくして横に広がります。

花色は薄紫~ピンク色で、中心部分は白くなります。

シチヘンゲに比べると耐寒性があります。

シチヘンゲとのハイブリッドで黄色一色の花を咲かせる品種がよく流通しています。

▼黄色の花を咲かせるコバノランタナ

ランタナの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

日照時間が足りないと、花付きが悪くなります。

よく日の当たる場所で育てて下さい。

冬越し

冬越しには、3℃以上の気温が必要だと言われています。

常緑性の植物ですが、日本の寒さで冬場は落葉し、強い霜に当たると枯れてしまいます。

霜が降りない暖地の場合は、そのまま戸外で冬越し可能です。

霜の心配がある場合は、株元をマルチングし、霜よけを設置します。

鉢植えの場合は、同様の防寒対策をして、軒下などに移動して下さい。

熱帯植物のため、基本的に耐寒性はあまり高くありません。

心配な場合は、日の当たる暖かい室内で管理して下さい。

庭植えで株を掘り上げる場合は、霜の降りる前(少なくとも10月中)に鉢上げをして下さい。

その場合は、根を少し切り詰め、地上部の枝を1/2程度に切り詰めて株を小さくします。

冬越し中はやや乾燥気味に管理します。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

開花中は水切れしやすいので、特に夏場は注意して下さい。

肥料

庭植えの場合は、元肥として緩効性化成肥料を用土に混ぜ込みます。

5月~10月の生育期間中は、肥料を切らさないように緩効性化成肥料を定期的に置き肥します。

鉢植えの場合の場合も同様です。

株に多数の花が付いている場合は、液体肥料も併用して下さい。

植え付け、植え替え

植え付け

庭植えの場合は、水はけが悪いようなら用土に腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作って下さい。

さらに元肥として、緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)7・腐葉土3などの一般的な配合土に緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

あまり土質を選ばない植物なので、細かく気にする必要はありません。

植え替え

生育旺盛で根詰まりを起こしやすい性質です。

鉢植えの場合は、1~2年に一度は植え替えを行って下さい。

根鉢を軽く崩し、新しい用土で一回り大きな鉢に植え替えます。

剪定、切り戻し

生育期間中の4月~11月であれば、いつでも剪定することができます。

萌芽力が高く、強い剪定を行ってもすぐに芽吹きます。

枝が長く伸びすぎているようなら半分程度に切り戻します。

一度に株全体を剪定してしまうと、花が付くまでにしばらく時間がかかります。

花が終わった枝の脇芽が出ている上の部分で切り戻して下さい。

小まめな剪定を行う事で、絶え間なく花を咲かせます。

9月中旬以降に剪定すると、年内には花が付かないので注意して下さい。

増やし方(挿し木)

挿し木で増やすことが出来ます。

挿し木

適期は5月~9月です。

枝を2節程度の長さに切り取って挿し穂にします。

下の節の葉を取り除いて、水揚げをしたら下の節が埋まるように挿し木用土に挿して下さい。

水を切らさないように明るい日陰で管理して、発根を待ちます。

1カ月ほどで発根するので、芽が伸び始めたり鉢上げをして下さい。

病気、害虫

病害虫の発生はほとんどありません。