- 学名…Ficaria verna Huds.

- 和名…キクザキリュウキンカ(菊咲立金花)

- 別名…ヒメリュウキンカ(姫立金花)

- 科名…キンポウゲ科

- 属名…キクザキリュウキンカ属

- 原産国…ヨーロッパからアジア

- 花色…黄色、白、バイカラー

- 草丈…10㎝~30㎝

- 日照…日なた~半日蔭

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:4 to 8

ヒメリュウキンカとは

ヒメリュウキンカは、ヨーロッパからアジアに分布するキンポウゲ科キクザキリュウキンカ属の多年草です。

分布域は、北アフリカからヨーロッパ全土、トルコ~ロシア東部に至り、牧草地や草原、道路脇、森林地帯など広範囲に自生しています。

強健な性質と美しい花を持つことから世界で広く栽培されており、逸出したものが多くの地域で帰化植物として定着しています。

特に北アメリカでは広い地域で野生化しており、侵略的外来種として幾つかの州での栽培が禁止されています。

日本への渡来時期は不明ですが、同様に各地で野生化しているのが確認できます。

キクザキリュウキンカの和名を持ちますが、主にヒメリュウキンカの名前で呼ばれています。

リュウキンカの名前が付きすまが、リュウキンカの仲間ではありません。

リュウキンカは同科キンポウゲ科の植物ですが、リュウキンカ属に分類されており、ヒメリュウキンカとは別属の植物となっています。

また、以前はキンポウゲ属(ラナンキュラス属)に分類されていましたが、現在では本種を含む4種がキクザキリュウキンカ属として独立しています。

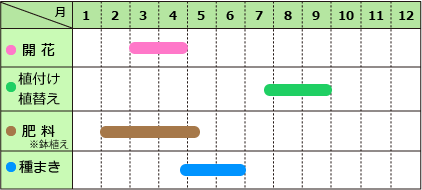

ヒメリュウキンカの花期は3月~4月。

花期になると、伸びた茎の葉の付け根から花柄を長く伸ばし、頂部に花を咲かせます。

花は直径2~5㎝程度の大きさで、7~12個の花被片があります。

花被片は通常黄色で、美しい光沢を持ちます。

▼ヒメリュウキンカの花の様子

雄しべと雌しべは多数。

▼ヒメリュウキンカの雄しべと雌しべ

花色は黄色の他、白、バイカラー。

基本種は黄色の一重咲きですが、八重咲き品種も流通しています。

根生葉は幅1~4㎝の心形で全縁、長い葉柄を持ちます。

茎葉は根生葉よりも小さく、浅い切れ込みが入ることがあります。

▼ヒメリュウキンカの葉の様子

花を咲かせながら草丈10~30㎝に成長します。

▼ヒメリュウキンカの草姿

耐寒性、耐暑性共に優れており、強健な性質です。

放任でもよく花を咲かせ、よく増えます。

夏休眠性で晩秋から早春に葉を出し始め、初夏には地上部を枯らせて休眠します。

ヒメリュウキンカの主な品種

カラス葉ヒメリュウキンカ(Ficaria verna ‘Coppernob’)

写真は品種 ‘カッパーノブ’

黒い葉にクリーム色の花が特徴です。

花は寒さに当たると白に変化し、葉は日に当たると紫色を帯びます。

八重咲きヒメリュウキンカ

八重咲きの品種です。

ヒメリュウキンカの育て方

栽培環境

日なたから半日蔭の場所まで幅広く適応します。

日照時間が少ないと草丈が高くなり、日なたで育てると締まった草姿になります。

小さくまとめるなら日当たりの良い場所で育てます。

半日蔭でも十分育つので、大きな植物や落葉樹の株元に植えることも可能です。

冬越し・夏越し

耐寒性・耐暑性共に優れており、特に対策の必要はありません。

水やり

庭植えの場合は降雨のみで大丈夫です。

鉢植えの場合は土の表面が乾いたらたっぷりと。

比較的湿潤な環境を好むので、極度の乾燥には注意して下さい。

肥料

庭植えの場合は特に必要ありません。

肥料が多いと草姿が乱れます。

鉢植えの場合は、開花前の2月から花後の5月上旬まで、液体肥料を2週間に1回程度施して下さい。

植え替え・植え付け

休眠期の7月下旬~9月が適期です。

植え付け

用土は特に選びません。

庭植えの場合は、水はけが悪いようなら腐葉土を混ぜ込みんで水はけの良い環境を作ります。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)7・腐葉土3などの一般的な配合土を使うことが出来ます。

ヒメリュウキンカは地中に塊根を作る性質があります。

塊根を取り出したら、芽の先端が1cmほど地中に埋まる深さを目安に植え付けます。

植え替え

鉢植えの場合は2年に1回程度、植替えを行います。

増えすぎているようなら株分けを行い、新しい用土で植え付けて下さい。

庭植えの場合には特に必要ありません。

増やし方(株分け)

株分けで簡単に増やすことが出来ます。

株分け

適期は植え替え時の7月下旬~9月下旬です。

取り出した塊根を、芽が一つ以上ついていることを確認して、軽く引っ張って分けます。

分けた塊根を植え付けて下さい。

病気・害虫

ナメクジ、アブラムシ、アオムシなどの食害が時々あります。

見つけ次第駆除して下さい。