- 学名…Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.

- 和名…ナツシロギク(夏白菊)

- 別名…フィーバーフュー

- 科名…キク科

- 属名…ヨモギギク属

- 原産国…ヨーロッパ、南西アジア

- 花色…白、黄

- 草丈…20㎝~100㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:5 to 8

マトリカリアとは

マトリカリアは、ヨーロッパ、南西アジア原産のキク科ヨモギギク属の多年草です。

分布域はバルカン半島、アナトリア半島からパキスタンまでにあり、岩の斜面や道端、空地など日当たりの良い場所に自生しています。

ヨーロッパでは古くからハーブとして栽培されてきた歴史があり、現在ではヨーロッパの他、北米、チリなど世界の広い地域で帰化植物として定着しています。

日本へは明治時代に渡来しています。

本来は多年草ですが、日本では高温多湿の環境で枯れることが多いため、秋に種をまいて夏に花を楽しむ秋まき一年草として扱うのが一般的です。

マトリカリアの名前は旧属名が流通名として定着したものですが、現在ではヨモギギク属に分類されています。

※現マトリカリア属(カミツレ属)にはハーブであるカモミールが分類されています。

マトリカリアの花期は5月~7月。

花期になると、多数分枝した茎の頂部に、頭花(とうか)を付けます。

頭花は直径1~2㎝。

頭花(とうか)…主にキク科の植物に見られる花序の形で、頭状花(とうじょうか)とも呼ばれます。

花序は一つの花のように見えますが、2種類の小さな花で構成されています。

中心部分の管状花(かんじょうか)と、周辺の舌状花(ぜつじょうか)です。

▼マトリカリアの頭花

管状花は先が5裂した筒状で、舌状花は筒状になった花弁の片側が舌状に大きく広がっています。

▼マトリカリアの舌状花と管状花

管状花は外側から内側へと咲き進みます。

雄性先熟で、先に雄しべが成熟して花粉を出し、その後で雌しべが伸びて成熟します。

ナツシロギク名前は、夏に白い菊のような花を咲かせるという意味です。

一重咲きの他、八重咲き、ポンポン咲きの品種などが流通しています。

▼様々なマトリカリア

葉は互生し、羽状に分裂します。

裂片は品種により細かいもの、丸いものがあります。

▼マトリカリアの葉の様子

黄金葉の品種もあります。

▼黄金葉のマトリカリア

茎は細かく分枝し、花を咲かせながら20~100㎝に成長します。

草丈20~30㎝の矮性種から、切り花向きの高性種まで様々な品種があります。

▼たくさんの花を咲かせるマトリカリア

高温多湿の環境が苦手で、暖地での夏越しは難易度がやや高めです。

暖地では無理に夏越しさせるより一年草と割り切り、花後にできる種を採取して秋にまく方が簡単です。

耐寒性はそこそこあり、暖地では特に対策無しで冬越し可能です。

フィーバーフュー

フィーバーフュー(Feverfew)というのはマトリカリアの英名ですが、多くの場合ハーブとして流通する一重咲きの品種のことを指します。

明確な規定はありませんが、観賞用の園芸品種はマトリカリアと呼ばれるのが一般的です。

▼フィーバーフュー

フィーバーヒューの効能

フィーバーフューは、古代ギリシャの時代から炎症や月経困難などの治療に効果がある薬として用いらてきた歴史があります。

1600年代には、頭痛に対する効能が知られるようになり、イギリスでは鎮痛剤として利用されていました。

近年では研究が進み、フィーバーフューに含まれる有効成分パルテノライドに、偏頭痛の原因であるセロトニンの放出を抑制する働きがあることが、イギリスの医学誌に発表されています。

また、このパルテノライドには頭皮の血管の収縮を防ぐ効果があり、男性型脱毛症への効果も期待され、現在も研究が進められています。

有効成分が含まれる葉は乾燥させてハーブティーとして飲用しますが、とにかく苦みが強いのが特徴です。

香りの強い他のハーブとブレンドすると、多少ではありますが飲みやすくなります。

良薬は口に苦しといったところでしょうか。

ちなみにフィーバーフューの葉は生食すると、皮膚炎や口内炎を起こす可能性があるので注意して下さい。

乾燥葉には子宮を刺激する作用があるので、妊娠中の方も飲用することはできません。

また、長期間に渡る摂取や大量に摂取すると副作用の恐れがあるので、注意が必要です。

マトリカリアの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

夏越しを考えている場合は、できるだけ風通しの良い場所に植えて下さい。

酸性土壌を嫌います。

庭植えの場合は、あらかじめ用土に苦土石灰を混ぜて土壌を中和しておきます。

連作障害を起こしやすい性質があるので、前年にマトリカリアを植えた場所には植えないようにして下さい。

冬越し、夏越し

冬越し

暖地の場合は、そのまま戸外で冬越し可能です。

その他の地域では、強い霜や寒さで枯れてしまうことがあるので、ビニールトンネルなどで防寒したり、苗や鉢植えの状態で冬越しさせて下さい。

夏越し

高温多湿の環境が苦手な性質です。

長雨の時期は、風通しが良く、雨の避けられる軒下などに移動して下さい。

株が混み合っているようなら、枝を透かし、風通しの良い環境を作ります。

暖地の場合は、花後に枯れてしまうことが多いので、種を採取しておくと翌年も花を楽しむことが出来ます。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

乾燥気味の環境を好み、過湿な環境が続くと根腐れを起こします。

水のやりすぎに注意して下さい。

肥料

元肥として用土に少量の緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

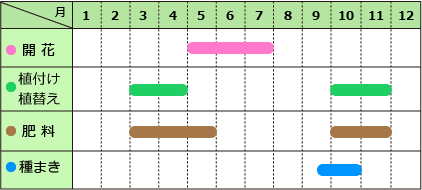

追肥は庭植え鉢植え共に、3月~5月、10月~11月の間に、月に1回程度、緩効性化成肥料を株元に置き肥します。

植え付け

適期は3月~4月、10月~11月です。

酸性土壌を嫌います。

庭植えの場合は、あらかじめ用土に苦土石灰を混ぜて土壌を中和しておいて下さい。

さらに腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作り、元肥として緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)6・腐葉土4などの配合土に緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

花がら摘み

種を採取しない場合は、花がらをこまめに摘み取って下さい。

増やし方(挿し芽、種まき)

挿し芽と種まきで増やすことが出来ます。

種まきについては下記「種まき」の項目を参照下さい。

挿し芽

適期は6月~7月、9月~10月です。

株元から伸びる充実した新芽を挿し穂に使います。

茎を先端から3~5節程度の長さに切り取って挿し穂にします。

水揚げをし、挿し木用土に挿して下さい。

明るい日陰で水を切らさないように管理して発根を待ちます。

種まき

種の採取

花後に種が出来ますが、種は細かく、そのままにしておくとこぼれ落ちてしまいます。

通気性のあるお茶パックなどの袋を花に被せて、種が熟すのを待って下さい。

花が完全に枯れたら花茎ごと摘み取って、種を採取して下さい。

種まき

適期は9月中旬~10月です。

寒冷地の場合は、春の3月~4月にまきます。

発芽温度は15℃~20℃です。

種が細かいので、種は播種箱かピートバンなどにまきます。

覆土は種が隠れる程度に薄く。

発芽後、本葉が2~3枚程度になったらポット上げして下さい。

ポットに根が回ったら定植します。

暖地では対策無し冬越し可能です。

その他の地域ではビニールトンネンなどで防寒をしたり、苗のまま霜の心配のない場所で冬越しをさせて下さい。

病気・害虫

アブラムシ

新芽や蕾にアブラムシが発生することがあります。

発生した場合は、薬剤などで駆除して下さい。