- 学名…Heliotropium arborescens L.

- 和名…キダチルリソウ(木立瑠璃草)

- 別名…コウスイボク、ニオイムラサキ

- 科名…ムラサキ科

- 属名…キダチルリソウ属

- 原産国…ペルー

- 花色…紫、白

- 草丈…30㎝~70㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:10 to 11

ヘリオトロープとは

ヘリオトロープは、ペルー原産のムラサキ科キダチルリソウ属の多年草、または一年草です。

ヘリオトロープの名前はキダチルリソウ属(Heliotropium)の学名が流通名として定着したものです。

キダチルリソウ属の植物は、世界の熱帯から温帯にかけて約150種が分布しています。

観賞用として主に栽培されるのは、キダチルリソウ(Heliotropium arborescens)で数多くの園芸品種があります。

キダチルリソウは、花にバニラのような甘い芳香があるため、ポプリなどに利用できるハーブとしても流通しています。

かつてはキダチルリソウの花から抽出された香油が香水の原料として使用されていました。

この香油は揮発性の高さ、収油率の低さというデメリットがあり、現在では合成香料で代用されています。

ここではキダチルリソウをヘリオトロープとして紹介しています。

ヘリオトロープの花期は5月~10月。

花期になると、茎の上部から花序を出し、多数の花を咲かせます。

花序は集散花序。

▼ヘリオトロープの花序

花は直径3~5㎜の大きさで、基部が筒状、花冠の先が4~5裂しています。

▼ヘリオトロープの花

雄しべは5個、雌しべは1個。

筒部の中にあります。

▼ヘリオトロープのしべの様子

花は長い花期の間次々と開花します。

花色は紫、白。

▼白花のヘリオトロープ

果実は球形の核果(かくか)。

※核果(かくか)…外花被は薄く、中果皮は多肉質でまたは液質で、内果皮が木質化して核となった果実。液果の一種。

葉は互生し、先の尖った卵形~長楕円形でしわが目立ちます。

葉には毛があり、葉裏には密生しています。

▼ヘリオトロープの葉の様子

茎は直立または斜上し、上部で分枝しながら草丈30~70㎝程度に成長します。

茎には毛が密生しています。

▼ヘリオトロープの茎の様子

高温多湿に強い性質で、乾燥を嫌います。

耐寒性は低く、冬越しには5℃以上の気温が必要です。

強い霜に当たると枯れてしまうので、冬越しさせる場合には、暖地であっても室内に取り込んだ方が安全です。

ビッグヘリオトロープについて

日本では、香りが少なく花が大きい品種がビッグヘリオトロープ(ヨウシュキダチルリソウ:Heliotropium europaeum)とされることがありますが、ヨウシュキダチルリソウは観賞用として栽培されるこことは無く、園芸品種もありません。

キダチルリソウの品種が間違われたものと思われます。

ヨウシュキダチルリソウ(Heliotropium europaeum)

ヨーロッパ、北アフリカ、アジアに分布する一年草です。

現在では北米、オーストラリアなど他の地域でも帰化植物として定着しています。

花序は集散花序の一種であるさそり形花序。

花色は白。

海外では一般的に有毒な雑草として認識されています。

ヘリオトロープの毒性

キダチルリソウやヨウシュキダチルリソウには有毒成分であるピロリジジンアルカロイドが含まれており、家畜が摂取すると中毒症状を起こします。

このため、分布域の牧草地などでは有害な雑草として認識されています。

ヘリオトロープの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

高温多湿には強い性質ですが、乾燥が苦手です。

夏場の強い西日が当たる場所では乾燥しやすいので、真夏には西日が避けられる場所だと理想的です。

キダチルリソウの冬越しを考えている場合は、鉢植えにすると管理が比較的容易です。

酸性土壌を嫌います。

庭植えの場合は、あらかじめ用土に苦土石灰を混ぜて土壌を中和しておいて下さい。

冬越し

耐寒性はあまり高くなく、0℃以下になると枯死する可能性があります。

霜に当たると枯れ、寒風で株が傷みます。

関東以南の平地であれば、霜の避けられる日当たりの良い場所で冬越しをすることも可能ですが、心配な場合は室内に取り込んで下さい。

室内では5℃以下にならない日当たりの良い場所で管理します。

15℃以上の気温があれば、周年開花します。

水やり

鉢植えの場合は、用土の表面が乾きかけたらたっぷりと水やりをして下さい。

水切れをするとすぐに葉が萎れ、ひどい場合には落葉してしまいます。

特に夏場の乾燥には注意して管理して下さい。

庭植えの場合は、乾燥が続くようなら水やりをして下さい。

肥料

元肥として用土に緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

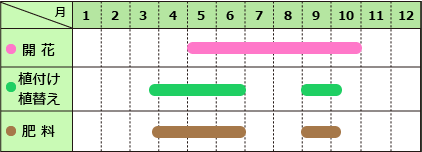

追肥は、庭植え鉢植え共に、3月下旬~6月、9月~10月の間に、緩効性化成肥料を定期的に置き肥するか、液体肥料を施します。

花期が長いので、真夏を除く生育期間中は肥料切れをさせないように注意して下さい。

冬越し中の株には肥料を施す必要はありません。

植え付け、植え替え

適期は3月下旬~6月、9月~10月です。

植え付け

酸性土壌を嫌います。

庭植えの場合は、あらかじめ用土に苦土石灰を混ぜて土壌を中和しておいて下さい。

水はけが悪いようなら、腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作ります。

さらに元肥として、用土に緩効性化成肥料を混ぜ込んで下さい。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)6・腐葉土3・パーライト1などの配合土に緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

植え替え

冬越しさせる場合は、花後の秋か、冬越し後の春に植え替えを行います。

根鉢を軽く崩して、新しい用土で一回り大きな鉢に植え替えて下さい。

花がら摘み、切り戻し

小さな花が次々と咲きますが、花は短命です。

こまめに取り除くと常に美しい花姿で楽しむことが出来ます。

花が咲き終わった茎は、1/2程度の高さで切り戻して下さい。

脇芽が伸びて再び花を咲かせます。

枝が伸びて草姿が乱れた場合は、花が一段落した頃に草丈の1/2程度の高さで切り戻しを行って下さい。

増やし方(挿し芽)

挿し芽(挿し木)で増やすことが出来ます。

挿し芽(挿し木)

適期は5月~6月、9月です。

茎の先端を6~8㎝程度の長さに切り取って挿し穂にします。

下の節の葉を取り除いて水揚げをし、挿し木用土に挿して下さい。

明るい日陰で水を切らさないように管理して、発根を待ちます。

発根には1か月程度かかります。

病気・害虫

病害虫の発生はほとんどありません。