- 学名…Clerodendrum thomsoniae Balf.

- 和名…ゲンペイクサギ(源平臭木)

- 別名…ゲンペイカズラ、カリガネカズラ

- 科名…シソ科

- 属名…クサギ属

- 原産国…西アフリカ

- 花色…赤、白

- 樹高…0.5~3m

- 日照…日なた~半日蔭

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:10 to 12

ゲンペイカズラとは

ゲンペイカズラは、熱帯アフリカ西部に分布するシソ科クサギ属のつる性常緑低木です。

分布域は、カメルーン、コンゴ、ガーナ、マリ、ナイジェリア、セネガル、シエラレオネにあり、森林地帯を中心に自生しています。

美しい花を咲かせることから、観賞用として世界の熱帯~亜熱帯地域で広く栽培されており、一部の地域で逸出したものが帰化植物として定着しています。

日本には明治時代に渡来しており、植物園の温室などで栽培される他、あんどん仕立ての鉢物として流通しています。

和名は「ゲンペイクサギ」ですが、別名である「ゲンペイカズラ」の名前がよく使われます。

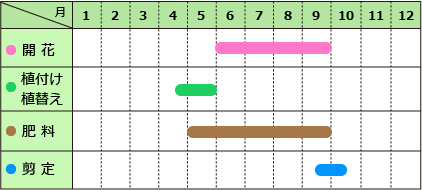

ゲンペイカズラの花期は6月~9月。

花期になると、上部の枝の葉腋から花序を出し、多数の花を咲かせます。

花序は径10~15㎝の集散花序です。

▼ゲンペイカズラの花序

花は長さ2㎝程度の高坏形で、赤~濃赤色をしています。

筒部は細く、先は深く5裂して大きく開きます。

白い部分は萼で、基部が合着してホオズキのような形をしており、先が5裂しています。

▼ゲンペイカズラの花と萼

雄しべ4個と花柱は、花冠から長く突出します。

▼ゲンペイカズラの雄しべと雌しべ

雄しべは活動を終えるとくるくると曲がり雌しべが残ります。

▼ゲンペイカズラの活動を終えた雄しべ

花後しばらくすると萼は赤紫色に色付きます。

▼ゲンペイカズラの色付いた萼

葉は対生し、長さ15㎝、幅7㎝までの楕円形~卵形で先が尖ります。

▼ゲンペイカズラの葉の様子

他の物に絡みながらツルを伸ばして成長します。

自生地などの熱帯~亜熱帯地域では3~7mの高さに成長しますが、日本の気候ではそれほど大きくなりません。

▼たくさんの花を咲かせるゲンペイカズラ

熱帯植物のため耐寒性は低く、冬場は室内での管理になります。

寒さで落葉することがありますが、春になれば再び芽吹きます。

寒さにだけ気を付ければ、基本的には丈夫な性質でよく花を咲かせます。

ゲンペイカズラの主な品種

バリエガツム(Clerodendrum thomsoniae ‘Variegatum’)

葉の縁に白い斑が不規則に入る品種です。

花のない時期にもカラーリーフとしての観賞価値があります。

ベニゲンペイカズラ(Clerodendrum × speciosum)

ゲンペイカズラとベニバナクサギ(Clerodendrum splendens)の種間交雑による園芸品種です。

ピンク色の萼から赤い花を咲かせます。

ゲンペイカズラの近縁種

ゲンペイカズラが属するクサギ属は世界に約400種が知られています。

日本にはクサギの他、イボタクサギなど数種が分布しています。

本種ゲンペイカズラの他ではボタンクサギなど、一部が観賞用として栽培されています。

ゲンペイカズラの育て方

冬場は室内での管理になるため、一般的には鉢植えで育てます。

ここでは鉢植えでの育て方を紹介しています。

栽培環境

日なたから半日陰の場所に適応します。

夏越し、冬越し

夏越し

生育期の強い乾燥を嫌います。

乾燥が気になるようであれば、真夏の間は半日陰の場所に移動して下さい。

冬越し

耐寒温度は0℃程度で、5℃を下回ると枯死する可能性が出てきます。

また、霜に当たっても枯れてしまうため、11月になったら室内に取り込んで下さい。

室内では日当たりが良く、暖かい場所で管理します。

寒さで落葉することがありますが、春になると芽吹きます。

冬越中の株はやや乾燥気味に管理して下さい。

水やり

生育期間中の乾燥を嫌います。

用土の表面が乾いたらたっぷりと水やりをします。

夏場の水切れには注意して下さい。

肥料

生育期間中は肥料切れしないように気を付けます。

5月~9月の間に、緩効性化成肥料を月に1回程度、置き肥して下さい。

植え付け、植え替え

適期は4月下旬~5月です。

購入した鉢は小さい場合が多いので、大きな鉢に植え替えて下さい。

用土には赤玉土7・腐葉土3などの一般的な配合土を使います。

植え替え

2年に一度、植え替えを行います。

根鉢の1/3程度を崩し、一回り大きな鉢に新しい用土で植え替えて下さい。

剪定、誘引

つるをよく伸ばすので、伸びすぎたつるがあれば適宜剪定をして誘引します。

強い剪定をする場合は、花後の秋に行います。

増やし方(挿し木)

挿し木で増やすことができます。

挿し木

適期は5月~7月上旬です。

枝を2~3節程度の長さに切り取って挿し穂にします。

下の節の葉を取り除き、水揚げをしたら挿し木用土に挿して下さい。

明るい日陰で水を切らさないように管理して発根を待ちます。

病気・害虫

病害虫の発生はほとんどありません。