- 学名…Tropaeolum majus L.

- 和名…ノウゼンハレン(凌霄葉蓮)

- 別名…ナスタチウム、キンレンカ

- 科名…ノウゼンハレン科

- 属名…ノウゼンハレン属

- 原産国…ペルー

- 花色…オレンジ、赤、黄色、複色

- 草丈(つる)…20㎝~250㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:8 to 11

ナスタチウムとは

ナスタチウムは、ブラジルおよびペルー原産のノウゼンハレン科ノウゼンハレン属の一年草です。

分布域は海抜3000mまでの荒れ地や沿岸地域に広がっており、日当たりの良い場所に自生しています。

美しい花を観賞用とするほか、全草が食用となるため、世界の広い地域で栽培されています。

現在ではアメリカなど北米の一部の地域でも、逸出したものが帰化植物として定着しています。

日本へは江戸時代末期に渡来しています。

和名はノウゼンハレン(凌霄葉蓮)。

キンレンカとも呼ばれています。

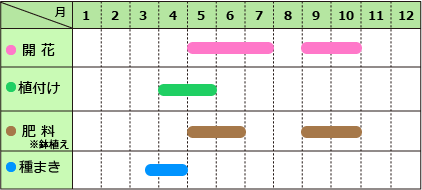

ナスタチウムの花期は5月~7月ですが、夏を越せば秋の9月~10月にも開花します。

花期になると、伸びたツルの葉の付け根に、花径2.5~6㎝の花を付けます。

▼ナスタチウムの花

花弁は5個あり、基部は細く柄のようになっています(爪部)。

爪部(そうぶ)と舷部(げんぶ)…花弁で基部が細長く、先が幅広く広がっている場合、細くなっている部分を爪部、広くなっている部分を舷部と呼ぶ。

下側3個の花弁には、爪部と舷部の境目に髭のような飾りが付いています。

▼ナスタチウムの花弁

萼片は5個あり、その内1個の基部から距(キョ)が伸びています。

※距(きょ)…花弁や萼片の基部から突き出ている袋状の部分。

内部に蜜腺を持つものが多い。

▼ナスタチウムの距

雄しべは8個、雌しべは1個。

雌しべの柱頭は3裂しています。

▼ナスタチウムの雄しべと雌しべ

花色はオレンジ、赤、黄色、複色。

一重咲きの他、八重咲きの品種も流通しています。

果実は直径1.5~2㎝の分離果(ぶんりか)。

※分離果(ぶんりか)…複数に縦に分かれた雌しべの子房に由来し、複数の単位に分かれる果実のこと。

分かれた単位は分果(ぶんか)と呼ぶ。

3個に分かれ、1分果に一つの種子が入っています。

▼ナスタチウムの果実

葉は直径3~10㎝の円形です。

葉柄は葉身の中央に付き、長さ5~25㎝。

葉脈が葉柄から放射状に伸びています。

▼ナスタチウムの葉の様子

葉に斑の入る斑入り品種も流通しています。

▼斑入り葉のナスタチウム

和名であるノウゼンハレン(凌霄葉蓮)の名前は、ノウゼンカズラに似た花を咲かせ、ハスに似た葉を持つことに由来します。

別名のキンレンカ(金蓮花)も同様に、金色の花を咲かせ、ハスのような葉を持つことに由来しています。

葉や花、果実や種子には酸味と辛みがあり、食用に利用されます。

葉はサラダのアクセントに、花は料理の彩りに、果実はすりおろして薬味として使用します。

ナスタチウムの花には100g当たり約130㎎のビタミンCが含まれており、これはパセリとほぼ同等の含有量です。

ナスタチウムの名前はラテン語の「nasus(鼻)」と「tortus(ねじる)」を語源としており、ナスタチウムが持つ辛みに由来しています。

▼たくさんの花を咲かせるナスタチウム

つる性植物で、つるの長さは2.5mにもなりますが、流通しているものの多くは矮性品種で、あまりつるが伸びません。

自生地はアンデス山脈などの熱帯高地のため、25℃を超える暑さが苦手です。

暖地での夏越しはやや難しく、夏越しに成功した場合も草姿が乱れがちです。

ナスタチウムの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

ただし夏場は半日陰の場所で夏越しさせます。

夏越し、冬越し

夏越し

梅雨明け頃に、草丈の1/3程度の位置で切り戻して下さい。

鉢植えの場合は、風通しの良い半日陰の場所で管理します。

庭植えの場合は、遮光して下さい。

夏を上手く乗り越えれば、秋に再び開花します。

冬越し

秋に種をまいた場合は、苗の状態で冬を越すことになります。

5℃以下にならない場合は、日当たりの良い軒下などで育てることが出来ます。

気温が5℃を下回るような場合は、室内に取り込んで、日当たりの良い窓辺などで管理して下さい。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

多湿な状態で育つと、茎が間延びしてしまいます。

水はやりすぎないように注意して下さい。

肥料

庭植えの場合は、元肥に少量の緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

追肥の必要はありません。

鉢植えの場合は元肥の他、追肥として、春と秋に緩効性化成肥料の置き肥をするか、液体肥料を施します。

肥料が多いと葉ばかりが茂り、花付きが悪くなります。

肥料は少なめを心がけて下さい。

植え付け

適期は4月~5月です。

庭植えの場合は、用土に腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作っておきます。

さらに元肥として、少量の緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

株間は20~30㎝程度です。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)5・腐葉土3・パーライト2などの水はけの良い配合土に、緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

6号鉢に1株が目安です。

種まき

適期は3月中旬~4月です。

秋の9月頃にもまくことが出来ますが、寒さに弱いので冬場は室内で管理することになります。

発芽温度は15~20℃です。

ナスタチウムの種は非常に硬く、そのままでは吸水しにくいので、蒔く前に一晩水に浸けておきます。

移植を嫌う性質なので、種は鉢やプランターに直接まくか、ポットにまきます。

覆土は種が隠れるように1㎝程度。

遅霜の心配のない場所で管理し、ポットまきの場合は、本葉が4~5枚程度になったら根を傷めないように注意して定植して下さい。

増やし方(挿し芽、種まき)

挿し芽と種まきで増やすことが出来ます。

挿し芽

適期は6月頃です。

茎を3節程度の長さに切り取って挿し穂にします。

下の葉を取り除いて水揚げをしたら、挿し木用土に挿して下さい。

明るい日陰で水を切らさないように管理すれば、10日ほどで発根します。

種まき(種の採取)

花後に種が出来ます。

種が自然に落下するのを待って採取するか、落下前の薄く変色したものを採取して下さい。

採取した種は、カラカラになるまでしっかりと乾燥させ、冷蔵庫の野菜室などで保管します。

種まきについては上記「種まき」の項目を参照下さい。

病気・害虫

ハモグリバエ

エカキムシとも呼ばれる害虫で、葉に曲がりくねった白い線が現れます。

幼虫は葉の中に潜んでいるので、食害された葉を除去するか、指で摘まんでつぶします。

ハダニ

高温乾燥期に発生しやすく、葉裏に寄生して吸汁します。

発生すると葉に白い斑点が現れます。

ハダニは水が苦手なので、水やりの際に葉裏に水をかけることである程度は駆除することが出来ます。

被害が拡大した場合は、薬剤で対処して下さい。