- 学名…Gomphrena

- 和名…センチニコウ(千日紅)、アメリカセンニチコウ(亜米利加千日紅)

- 別名…センチニチソウ(千日草)

- 科名…ヒユ科

- 属名…センニチコウ属

- 原産国…熱帯アメリカ、北アメリカ南部

- 花色…赤、白、ピンク、黄、紫

- 草丈…10㎝~70㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:9 to 11

センニチコウとは

センニチコウは、世界の熱帯、亜熱帯、温帯に約100種が分布するヒユ科センニチコウ属の一年草、または多年草です。

世界中に分布していますが、分布の中心は南北アメリカ、および大西洋諸島です。

大半の種は雑草ですが、花の美しい幾つかの種が観賞用として栽培されています。

主に栽培されるのはセンニチコウ(Gomphrena globosa)とアメリカセンニチコウ(Gomphrena haageana)で、数多くの園芸品種が流通しています。

アメリカセンニチコウは多年草ですが、寒さに弱く冬に枯れることが多いため、園芸上は一年草として扱われるのが一般的です。

日本への渡来は古く、1695年の書物『花壇地錦抄』に記載があることから、江戸時代初期には渡来していたと推察されています。

ここではセンニチコウとアメリカセンニチコウ、およびその園芸品種を「センニチコウ」として紹介しています。

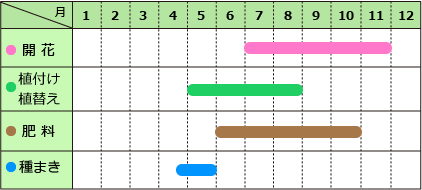

センニチコウの花期は7月~11月。

花期になると、分枝した茎の頂部に1~3個の頭花(とうか)を付けます。

※頭花(トウカ)…花序の形の一種で、頭状花(トウジョウカ)とも呼ばれます。

花序は一つの花のように見えますが、小さな花が集まって構成されています。

センニチコウの頭花は径2~3㎝程度の球状、または円筒状です。

▼センニチコウの頭花

鮮やかに色づいている部分は小苞(しょうほう)です。

※小苞(しょうほう)…個々の花に付く苞葉のこと。

※苞葉(ほうよう)…花序や花の基部に付く特殊化した葉。

花は2個の小苞の間から顔を出します。

▼センニチコウの花の様子

雄しべは花糸部分が筒状に合着しており、先が5個に分かれます。

雌しべは雄しべの筒部より短く、柱頭は2裂しています。

▼センニチコウの雄しべ

小苞はドライフラワーのようにカサカサしています。

実際にドライフラワーにしても苞の色はあせず、長期間美しい花姿を楽しむことが出来ます。

「センニチコウ」の名前は、この色褪せない頭花に由来しており、夏から秋にかけて花の色が褪せずに咲き続けることから付けられたと言われています。

果実は類球形の胞果(ほうか)。

※胞果(ほうか)…複数の果皮が1個の種子をゆるく包む果実のこと。

葉は対生し、卵形~長楕円形~披針形です。

茎はよく分枝し、花を咲かせながら草丈10~70㎝に成長します。

▼たくさんの花を咲かせるセンニチコウ

日本の気候に合った植物で、暑さに非常に強く強健な性質です。

水はけの良い場所で育てていれば、病害虫の発生もほとんどなく、放任でもよく花を咲かせます。

センニチコウの主な品種

センニチコウ(Gomphrena globosa)

メキシコ東部~中央アメリカ、コロンビア~ボリビア、ブラジル原産の一年草です。

胞の色は紫色~ピンク色~白色で、葉は長楕円形。

草丈20~60㎝に成長します。

ネオンシリーズ、千夏シリーズなど、多数の品種があり、矮性種も流通しています。

アメリカセンニチコウ(Gomphrena haageana)

アメリカ・テキサス州、ニューメキシコ州、メキシコ原産の多年草で、キバナセンニチコウとも呼ばれます。

※寒さに弱いため、園芸上は一年草として扱います。

苞の色は赤で、葉は倒披針形~幅の狭い長楕円形です。

草丈20~70㎝に成長します。

代表品種はストロベリーフィールズ(‘Strawberry Fields’)で、花壇植えの他、切り花としてもよく利用されます。

センニチコウ ‘ファイヤーワークス’ (Gomphrena ‘Fireworks’)

特徴的なピンクの花を咲かせる品種で、花にはスパイシーな芳香があります。

よく分枝し、草丈50~120㎝程度に成長します。

センニチコウによく似た植物

センニチコウに似た植物に、センニチコボウ、アカバセンニチコウがあります。

両種共に頭花、草姿がよく似ていますが、センニチコウとは異なるツルノゲイトウ属の植物になります。

センニチコウの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

日当たりが悪いと花付きが悪くなります。

センニチコウは水はけの悪い土壌を嫌います。

水はけの悪い場所に植える場合は、盛り土をして高植えにし、用土に腐葉土などを混ぜて水はけの良い環境を作って下さい。

冬越し

アメリカセンニチコウは、本来は多年草なので温度を保てば冬越しすることが出来ます。

鉢植えにして室内に取り込み、3℃以上の気温を保って下さい。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

乾燥気味の環境を好むので水のやりすぎには注意して下さい。

肥料

庭植えの場合は、元肥として緩効性化成肥料を用土に混ぜ込みます。

追肥は、月に1回程度、緩効性化成肥料を置き肥して下さい。

鉢植えの場合も同様に、月に1回程度の置き肥をします。

植え付け

適期は5月~8月です。

庭植えの場合は、水はけが悪いようなら腐葉土や川砂などを混ぜて水はけの良い環境を作って下さい。

さらに元肥として、用土に緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

株間は20~30㎝程度です。

鉢植えの場合は市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)6・腐葉土4、または赤玉土5・腐葉土3・川砂1などの配合土に緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

花がら摘み

花が色褪せて見苦しくなったら適宜、摘み取って下さい。

種まき

種の採取

センニチコウは花が散る事がありません。

種が出来ると花が徐々に色褪せて来ます。

先まで色褪せたら採取のタイミングです。

種は小苞の一番下に入っています。

小苞を裂いて種を取り出してもいいのですが、面倒な場合は花をそのまま紙袋などに入れて涼しい場所で保管します。

種まきの時期になったら保管してカラカラに乾いた花を手で揉むと、種が採取できます。

種まき

適期は4月下旬~5月です。

発芽温度が20℃~25℃と高めなので、気温が十分に上がってから蒔いて下さい。

※自家採取した種には綿毛が付いています。

このままだと吸水率が悪くなり発芽しにくくなるので、砂などに混ぜてよく揉んで、綿毛を取り除いて下さい。

種は箱にばらまきか花壇やプランターに直播きにします。

覆土は種が隠れる程度にし、水を切らさないように管理して下さい。

センニチコウは土を乾燥させてしまうと発芽しにくくなるので、花壇に直播きした場合は特に水切れに注意して下さい。

発芽して本葉が3~6枚程度になったら定植します。

増やし方(種まき)

種まきで増やすことが出来ます。

上記「種まき」の項目を参照下さい。

病気、害虫

病害虫の発生はほとんどありません。