- 学名…Scutellaria indica L. var. indica

- 和名…タツナミソウ(立浪草)

- 科名…シソ科

- 属名…タツナミソウ属

- 原産国…日本、中国、朝鮮半島

- 花色…紫、白、ピンク

- 草丈…5㎝~30㎝

- 日照…日なた~半日蔭

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:4 to 8

タツナミソウとは

タツナミソウは、日本、中国、朝鮮半島などに分布するシソ科タツナミソウ属の常緑多年草です。

タツナミソウ属の植物は、世界に広く約200種が分布しており、日本には16種が自生しています。

日本で最も多く見られるのがタツナミソウ(Scutellaria indica)で、自生地は北海道を除く全国にあり、草原や森林の開けた場所などに自生しています。

多くの変種が確認されており、種の同定が困難な植物としても知られています。

園芸的には、タツナミソウの変種であるコバノタツナミ(Scutellaria indica var. parvifolia)が最も多く栽培されています。

コバノタツナミは、福島県以南の本州、四国、九州などに分布しています。

ここでは主にタツナミソウとコバノタツナミについて紹介しています。

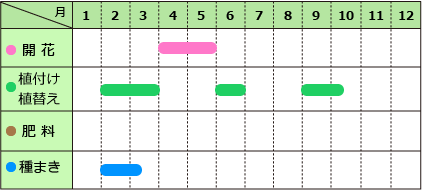

タツナミソウの花期は4月~5月。

花期になると、伸びた茎の上部に花序を出し、小さな花を穂状に咲かせます。

花序は3~8㎝の長さで、花は花序の片側に偏って付きます。

▼タツナミソウの花序

花は長さ2㎝程度の唇形花です。

唇形花(しんけいか)とは、シソ科の植物に多く見られる花の形です。

筒状に合着した花弁の先が上下2つに分かれており、この様子を口に見立て、上部を上唇(じょうしん)、下部を下唇(かしん)と呼びます。

タツナミソウの唇形花は、筒部が長く斜上、上唇はかぶと状に膨らみ、下唇は3裂しています。

下唇には紫色の斑点があります。

▼タツナミソウの唇形花

この花姿が泡立って押し寄せてくる波の様子に似ていることから、立浪草(タツナミソウ)の名前がついたと言われています。

花色は紫、白、ピンク。

▼白い花を咲かせるコバノタツナミ

花が終わると萼片の上唇は皿状、下唇は鍋状になって閉じ、中に種子ができます。

種子が熟すと上唇はとれ、中の種子が落ちます。

▼タツナミソウの果実

葉は対生し、広卵形~三角状の卵形で基部は心形、縁に鈍い鋸歯があります。

茎は赤みを帯び、直立し、草丈5~30㎝に成長します。

▼タツナミソウの葉

耐寒性、耐暑性ともにあり、育てやすい植物です。

病害虫の発生もほとんどなく、放任でもよく花を咲かせす。

こぼれ種でよく増えるので、グランドカバーとしても利用されます。

タツナミソウ属の仲間

タツナミソウ(Scutellaria indica)

日本、中国、朝鮮半島に分布し、日本では本州、四国、九州に分布しています。

花は花序に穂状に付き、草丈20~30㎝程度に成長します。

花の下唇の斑点は、中央裂片にあり、左右に無いのが特徴です。

▼タツナミソウの下唇の斑点

葉の鋸歯は7~14対。

コバノタツナミ(Scutellaria indica var. parvifolia)

日本、中国、台湾に分布するタツナミソウの変種です。

日本では福島県以南の本州、四国、九州などに分布しています。

花は穂状に付き、草丈5~20㎝に成長します。

花の下唇の斑点が、中央および左右裂片にもあります。

※個体差が大きく、斑点のほとんど見られないものもあります。

▼コバノタツナミの唇形花

葉の鋸歯は3~7対。

茎は暗紫色を帯びます。

葉茎に細かい毛が密生しているため触ると柔らかい手触りで、ビロードタツナミとも呼ばれています。

※葉茎の毛にも個体差があります。

▼コバノタツナミの葉の様子

オカタツナミソウ(Scutellaria brachyspica)

日本固有種のタツナミソウの近縁種で、本州、四国に分布しています。

花序が短く花がまとまって付きます。

草丈10~50㎝に成長します。

シソバタツナミソウ(Scutellaria laeteviolacea)

日本、中国に分布するタツナミソウの近縁種です。

日本では本州、四国、九州に分布しています。

花序は穂状で、草丈5~15㎝に成長します。

葉脈上に暗紫色の斑が入ることが多いですが、無い個体も見られます。

茎に上向きの短毛が密生するのが特徴です。

タツナミソウの育て方

栽培環境

水はけの良い、日なたから半日蔭の場所が適しています。

自生地は半日蔭のことが多いですが、日なたでも育ちます。

水が溜まるような場所や完全な日陰でなければ栽培可能です。

土質はあまり選びません。

冬越し

耐寒性があり、タツナミソウなら北海道以外、コバノタツナミなら関東南部以西での冬越しが可能です。

水やり

庭植えの場合はほぼ降雨のみで大丈夫です。

鉢植えの場合は用土の表面が乾いたらたっぷりと。

肥料

庭植えの場合は特に必要ありません。

鉢植えの場合は、3月~4月、6月~7月に少量の緩効性肥料を施して下さい。

肥料が多すぎると草姿が乱れるので、少な目を心がけます。

盆栽のように小さく育てる場合は、鉢植えの場合でも肥料を与える必要はありません。

植え替え、植え付け

適期は芽出し前の2月~3月、花後の6月、秋の9月~10月中旬です。

植え付け

庭植えの場合は、水はけが悪いようなら用土に腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作って下さい。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)7・腐葉土3などの一般的な配合土を使います。

植え替え

鉢植えの場合は、根詰まりを起こすので一年一度、植え替えを行います。

一回り大きな鉢に植え替えるか、株分けを行って下さい。

庭植えの場合は特に植え替えの必要はありませんが、株が増えすぎた場合は株分けを行います。

増やし方(挿し芽、株分け、種まき)

挿し芽、株分け、種まきで増やすことが出来ます。

種まきについては下記「種まき」の項目を参照下さい。

挿し芽(挿し木)

適期は6月~7月です。

成長した茎を切り取って挿し穂にします。

水揚げをしてから挿し木用土に挿して下さい。

明るい日陰で水を切らさないように管理して発根を待ちます。

株分け

植え替えの時に株分けを行います。

掘り上げた地下茎を分けて植え付けて下さい。

種まき

種の採取

花後に果実が実ります。

中の種が熟すと果実の上側が外れ、中の種がこぼれ落ちます。

気が付いたら種が落ちてしまっている場合が多いので、花が終わる頃にお茶パックなどを被せて種を採取します。

茶色くなった果実に触るとポロポロと種が落ちるので、受け皿で受けても採取できます。

採取した種はすぐに蒔くか、保管します。

保管する場合は、封筒などに入れてさらに乾燥剤と共に密閉容器に入れ、冷蔵庫で保管します。

種まき

適期は採取してすぐ、または2月~3月上旬です。

発芽率はあまり高くありません。

種は花壇や鉢に直まきするかポットに蒔きます。

発芽までは乾かさないように管理し、発芽したら間引きます。

ポットに種を蒔いた場合は根が回ったら定植して下さい。

病気・害虫

病害虫はほとんどありません。

まれにハダニが発生することがあるので、見つけ次第対処して下さい。