- 学名…Tarenaya hassleriana (Chodat) Iltis

- 和名…セイヨウフウチョウソウ(西洋風蝶草)

- 別名…クレオメ、クレオメソウ、ハリフウチョウソウ、ノボリバナ

- 科名…フウチョウソウ科

- 属名…セイヨウフウチョウソウ属

- 原産国…熱帯アメリカ

- 花色…ピンク、白、紫

- 草丈…60㎝~150㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:8 to 11

クレオメとは

クレオメは、熱帯アメリカ原産のフウチョウソウ科セイヨウフウチョウソウ属の一年草です。

自生地は、アルゼンチン、ウルグアイ、パラグアイなど南アメリカ東部を中心に、ブラジル南東部にも分布しています。

美しい花を咲かせることから、世界の広い地域で観賞用として導入されています。

品種改良はあまり行われておらず、ほぼ原種に近い形で流通しています。

日本へは明治時代初期に渡来し、夏の花壇を彩る花として広く栽培されています。

北海道美瑛町の四季彩の丘では、一面に咲き乱れるクレオメを見ることが出来ます。

クレオメの名前は旧学名が流通名として定着したものです。

クレオメはかつてフウチョウソウ属(Cleome)に分類されていましたが、現在はセイヨウフウチョウソウ属(Tarenaya)に分離されています。

和名はセイヨウフウチョウソウ(西洋風蝶草)。

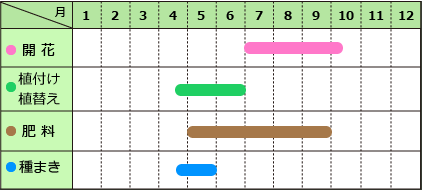

クレオメの花期は7月~10月。

花期になると、茎の頂部に花序を出し、多数の花を咲かせます。

花序は総状で、長さ5~30㎝。

※果時には10~80㎝。

▼クレオメの花序

花は扇のように並んだ4個の花弁を持ち、花弁の底部には柄のように細くなった爪があります。

▼クレオメの花弁の様子

雄しべは6個、雌しべは1個。

雄しべは3~5㎝と長く、花冠から突出します。

雌しべは長さ0.6~1㎝。

「フウチョウソウ」の名前は、この特徴的な花姿を、蝶が風に舞う姿に見立てたものです。

▼クレオメの雄しべと雌しべ

一輪の花は短命ですが、花序は下から上へと咲き進んでいき、長い花期の間次々と開花します。

花色は蕾の濃いピンクから時間と共に白を帯びて変化します。

別名の「スイチョウカ(酔蝶花)」はこの花色変化の様子に由来します。

基本種の花色はピンクですが、紫、白花などの品種も流通しています。

▼淡いピンク色の花を咲かせるクレオメ

果実は長さ4~8㎝の蒴果(さくか)。

柄が長さ4.5~8㎝に伸びます。

※蒴果(さくか)…乾燥して裂開し、種子を放出する果実のこと。

複数の心皮からなり、熟すと心皮と同数に裂ける。アサガオ、ホウセンカ、カタバミなどに見られる。

▼クレオメの果実

葉は掌状の複葉で、5個、または7個の小葉で構成されています。

小葉は長さ2~6㎝、幅1~3㎝の楕円形~倒披針形です。

葉柄は2.5~7.5㎝。

▼クレオメの葉の様子

茎はまばらに分枝しながら草丈60~150㎝に成長します。

▼たくさんの花を咲かせるクレオメ

耐暑性が高く、丈夫な性質で育てやすい植物です。

こぼれ種でもよく増えます。

クレオメの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

夏の直射日光にも負けない強さがあるので、しっかりと日の当たる場所で育てて下さい。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

夏場に長く乾燥が続くようなら水やりを行って下さい。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

乾燥に強い性質で、多湿な環境を嫌います。

水のやりすぎに注意して下さい。

肥料

庭植えの場合は、元肥として用土に緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

追肥は5月~9月の生育期の間、緩効性化成肥料を月に1回程度、置き肥して下さい。

鉢植えの場合も同様で、生育期の間に緩効性化成肥料を置き肥するか、液体肥料を2週間に1回程度、施します。

植え付け

適期は4月中旬~6月です。

クレオメは、移植を嫌う植物の代表選手です。

植え付けの際は根鉢を崩さず、根を傷めないように注意して下さい。

ポット苗を購入した場合は、速やかに植え付けて下さい。

庭植えの場合は、水はけが悪いようなら用土に腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作っておきます。

さらに元肥として、緩効性化成肥料を混ぜ込んで下さい。

株間は20~30㎝です。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)6・腐葉土4などの配合土に緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

こぼれ種から発芽した場合は、苗が小さい内に根を傷めないように注意して、好みの場所に移植して下さい。

種まき

適期は4月下旬~5月です。

移植を嫌うので、種は花壇や鉢に直まきするか、ポットに蒔きます。

2~3粒ずつまき、覆土は5㎜程度。

発芽温度は20~25℃です。

発芽までは乾かさないように管理し、発芽したら間引きます。

ポットに蒔いた場合は、根が回って来たら根鉢を崩さないように注意して定植して下さい。

花がら摘み

種を採らない場合は、花序の先端まで花が咲いたら花茎の付け根から切り取って下さい。

増やし方(種まき)

種まきで増やすことが出来ますが、こぼれ種でもよく増えます。

種の採取

花後に細長いサヤが出来ます。

種が熟すとサヤが弾けるので、弾ける前に採取して下さい。

しっかりと熟した種は黒い色をしています。

採取した種は封筒などに入れて乾燥させ、冷暗所で保管して下さい。

種まきについては上記「種まき」の項目を参照下さい。

病気・害虫

ハダニ

高温乾燥期に発生しやすい害虫です。

発生すると、吸汁された葉が白っぽくかすれます。

ハダニは水が苦手なので、水やりの際に葉裏にも水をかけるようにすると、ある程度は駆除することが出来ます。

風通しの悪い環境で育てていると発生しやすくなるので、風通しの良い環境で育てるようにして下さい。