- 学名…Leontopodium nivale (Ten.) Huet ex Hand.-Mazz. subsp. alpinum (Cass.) Gleuter

- 和名…エーデルワイス

- 別名…セイヨウウスユキソウ(西洋薄雪草)

- 科名…キク科

- 属名…ウスユキソウ属

- 原産国…ヨーロッパ山岳地帯

- 花色…シルバーグリーン

- 草丈…8㎝~20㎝

- 日照…日なた(夏は日陰)

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:4 to 7

エーデルワイスとは

エーデルワイスは、ヨーロッパの山岳地帯に分布するキク科ウスユキソウ属の多年草です。

分布域は、ピレネー山脈からアルプス山脈、バルカン半島東部から中部にかけて広がっており、海抜1500~3400mの石灰岩地帯に自生しています。

アルプスでは高山帯にしか分布しないため、登山家の間では「アルプスの星」と呼ばれる憧れの花となっています。

かつてはエーデルワイスを持ち帰ることが登頂の証とされていました。

過去には多数の野生種が採集されましたが、現在では多くの国で規制されています。

エーデルワイスの名前は「高貴な白」という意味で、ドイツ語の「edel(高貴な)」と「weiß(白)」に由来しています。

白く美しい草姿は純潔の象徴と捉えられており、様々な事物に名前が登場する、ヨーロッパで最も有名な高山植物です。

日本では、サンウンド・オブ・ミュージックの挿入歌「エーデルワイス」に描かれた花として広く知られています。

エーデルワイスの仲間であるウスユキソウ属の植物は、世界に約58種が知られています。

日本には7種が分布しており、ウスユキソウ(Leontopodium japonicum)など数種が山野草として栽培されることがあります。

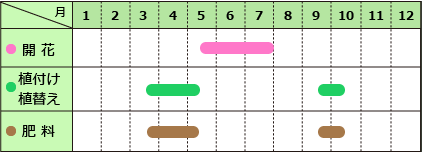

エーデルワイスの花期は5月中旬~7月。

花期になると伸びた茎の頂部に、3~12個の頭花(とうか)を付けます。

頭花(とうか)…主にキク科の植物に見られる花序の形で、頭状花(とうじょうか)とも呼ばれます。

花序は一つの花のように見えますが、小さな花の集まって形成されています。

▼エーデルワイスの頭花

最も大きい頭花を他の小さな頭花が取り囲むように付きます。

▼エーデルワイスの頭花

一つの頭花は小さな筒状花が集まって構成されています。

筒状花は先が小さく5裂しています。

▼エーデルワイスの筒状花

頭花は苞葉(ほうよう)に囲まれています。

※苞葉(ほうよう)…花序や花の基部に付く特殊化した葉

苞葉は9~15個付き、細かな綿毛に覆われています。

▼エーデルワイスの苞葉と頭花

ユニークな姿の花はドライフラワーとしても楽しむことが出来ます。

▼エーデルワイスのドライフラワー

果実は長楕円形の痩果(そうか)。

冠毛があり、熟すと風によって運ばれます。

※痩果(そうか)…果実の種類で、果皮が乾いて1個の種子を包み、裂開しないもの。キク科、キンポウゲ科などに見られる。

▼エーデルワイスの果実

根生葉は長さ2~4㎝のへら形です。

茎葉は長さ2.4~3㎝、幅2~3㎜の披針形~線状披針形です。

葉には細かい綿毛が生えています。

▼エーデルワイスの葉の様子

茎は直立し、草丈8~20㎝に成長します。

▼たくさんの花を咲かせるエーデルワイス

高山植物のため栽培難易度は高めですが、流通している苗は種から平地で育てられたもので、ある程度の耐暑性があります。

とは言うものの、暖地での栽培は少し難しい植物です。

暖地では花がきれいに白くならなかったり、暑さで開花しないこともあります。

冬には地上部を枯らして宿根し、春に再び芽吹きます。

エーデルワイスの育て方

栽培環境

日当たりが良く、風通しが良く、水はけの良い場所が適しています。

寒い地方では花壇に植えることが出来ますが、長雨による過湿に弱いので鉢植えでの栽培の方が安心です。

暖かい地方では基本的に鉢植えで育てます。

弱アルカリ性の土壌を好みます。

庭植えで土壌が酸性の場合は、あらかじめ用土に苦土石灰を混ぜて土壌を中和しておいて下さい。

夏越し

梅雨の長雨の時期は、雨の当たらない軒下などで管理して下さい。

夏場はできるだけ涼しく風通しの良い、半日陰の場所に移動します。

遮光率は50%程度が適しており、強い直射日光が当たる場所は避けて下さい。

水やり

乾燥を嫌いますが、過湿な環境も苦手です。

用土の表面が乾いたらたっぷりと水やりをして下さい。

肥料

元肥として少量の緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

追肥は春と秋に、液体肥料を月に1~2回程度施して下さい。

多くの肥料を必要とする植物ではありません。

肥料が多いと茎が伸びて草姿が乱れます。

様子を見ながら控えめに施して下さい。

植え付け、植え替え

適期は春の3月下旬~5月上旬、秋の9月下旬~10月上旬です。

植え付け

弱アルカリ性の土壌を好みます。

庭植えの場合は、あらかじめ用土に苦土石灰を混ぜておいて下さい。

鉢植えの場合は、市販の山野草の培養土を使います。

あらかじめ少量の苦土石灰を混ぜて、弱アルカリ性にしておくと生育がよくなります。

高温多湿に弱いので、鉢は素焼きのものを使用して下さい。

植え替え

根詰まりを起こしやすく、そのままにしておくと株が傷みます。

鉢植えの場合は、1~2年に一度、必ず植え替えを行って下さい。

一回り大きな鉢に植え替えるか、株分けを行います。

増やし方(株分け、種まき)

株分けと種まきで増やすことが出来ます。

株分け

適期は春の3月下旬~5月上旬、秋の9月下旬~10月上旬です。

植え替え時に株を分けて植えつけて下さい。

種まき

花後に種が出来るので、採取して冷蔵庫で保管します。

種まきの適期は、春の3月下旬~4月です。

暖地の場合は、秋の9月中旬~10月にまきます。

春まきでは翌年、秋まきでは早ければ翌年の開花になります。

発芽温度は15℃~20℃です。

種はピートバンや播種箱に、重ならないように注意してバラまきます。

覆土は必要ありません。

水やりは底面吸水で行い、水を切らさないように管理すれば20日程度で発芽します。

本葉が2~3枚程度になったらポット上げし、ポットに根が回ったら定植して下さい。

秋まきの場合は、本格的な寒さが来る前にできるだけ大きく育てます。

病気、害虫

アブラムシ

春になるとアブラムシがよく発生します。

見つけ次第駆除して下さい。