- 学名…Dahlia imperialis Roezl ex Ortgies

- 和名…コダチダリア(木立ダリア)

- 別名…コウテイダリア、ツリーダリア

- 科名…キク科

- 属名…ダリア属

- 原産国…メキシコ~中米

- 花色…ピンク、白

- 草丈…2m~6m

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:8 to 10

皇帝ダリアとは

皇帝ダリアは、メキシコから中米を中心に分布するキク科ダリア属の多年草です。

ダリアの仲間には27種の自生種が知られていますが、茎が木のようになり大きく育つ3種がツリーダリアと呼ばれています。

その中で最も大きく成長するのが、皇帝ダリア(Dahlia imperialis)です。

※皇帝ダリアの名前で定着していますが、和名はコダチダリア(木立ダリア)です。

皇帝ダリア(ダリア・インペリアリス)の分布域は、メキシコ南部からグァテマラ、エルサルバドル、コスタリカからコロンビア北部にあり、標高700~2800mの岩場の斜面や畑地などを中心に自生しています。

皇帝ダリアが初めてヨーロッパに紹介されたのは19世紀で、以来、その雄大な姿と美しい花から多くのガーデナーを魅了し続けています。

皇帝ダリアの花期は11月下旬~12月上旬。

花期になると、真っ直ぐに伸びた茎の上部から花序を出し、多数の頭花を付けます。

花序は散形状で、頭花は横向き~下向きに咲きます。

頭花(トウカ)…主にキク科の植物に見られる花序の形で、頭状花(トウジョウカ)とも呼ばれます。

花序は一つの花のように見えますが、2種類の花で構成されています。

中心部分の管状花(カンジョウカ)と、花弁のような舌状花(ゼツジョウカ)です。

▼皇帝ダリアの花序の様子

頭花は直径20㎝を超える大きさで、一重咲きの場合、舌状花8個と管状花多数で構成されています。

▼皇帝ダリアの頭花

管状花は先が5裂した筒状で、外側から中心へと咲き進みます。

雄性先熟で、先に雄しべが成熟して花粉を出し、その後で雌しべが伸びて成熟します。

▼皇帝ダリアの管状花

花は花期の間次々と開花します。

花色はピンクの他、白。

八重咲き品種も流通しています。

▼八重咲きの皇帝ダリア

葉は対生し、長さ60~90㎝の2~3回羽状複葉です。

小葉は卵形~長楕円形で先が尖り、縁に鋸歯があります。

羽状複葉(うじょうふくよう)とは、葉軸の左右に小葉が並んだものです。

羽状複葉が集まってさらに大きな羽状複葉を構成している場合、その回数に合わせて2回羽状複葉、3回羽状複葉と呼びます。

▼皇帝ダリアの葉の様子

茎は竹のような節があり、古くなると木質化します。

中は空洞になっており、4陵形。

▼皇帝ダリアの茎の様子

茎は直立し、花を咲かせながら通常2~6mに成長します。

▼大きく成長した皇帝ダリア

原産地はメキシコで、寒さに強い性質ではありません。

霜に当たると地上部が枯れてしまうので、寒冷地では花が咲く前に枯れてしまうことも多々あります。

日本では東北地方が、花を見られる北限と言われています。

寒さにはやや弱い性質ですが、放任でもよく花を咲かせ、年々大株に育ちます。

環境が合っていると高さ6mにも成長しますが、切り戻しをすることである程度草丈の調節が可能です。

皇帝ダリアの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い環境が適しています。

皇帝ダリアは短日性植物で、昼の時間が短くなると花を付けるという性質があります。

街灯などで夜も明るい場所では花が付きにくいので、注意して下さい。

鉢植えの場合は、10号鉢(直径30㎝)以上の大きな鉢に植えて下さい。

果樹用など深さと大きさのある鉢がオススメです。

冬越し

霜に当たると地上部は枯れますが、土が凍らなければ戸外での冬越しが可能です。

花後、根元から20~50㎝程度の高さで切って、株を藁で覆い株元を腐葉土でマルチングして下さい。

春になれば株元から新しい芽が出てきます。

鉢植えの場合は、鉢を凍らせないように注意します。

暖房していない室内に取り込むか、鉢ごと土の中に埋めてしまいます。

水やり

庭植えの場合は降雨のみで大丈夫です。

鉢植えの場合は、春~秋の生育期間中は土の表面が乾いてきたらたっぷりと水やりをして下さい。

冬場は水やりの回数を減らして乾燥気味に管理しますが、完全に乾かさないように注意します。

皇帝ダリアは適湿の環境を好みますが、常に土が湿った状態が続くと根腐れを起こしやすい植物です。

鉢植えの場合は受け皿は置かないようにします。

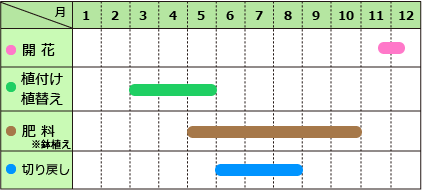

肥料

庭植えの場合は特に必要ありません。

鉢植えの場合は、5月~10月の生育期間中に緩効性化成肥料を適量施して下さい。

植え替え・植え付け

適期は3月~5月です。

植え付け

庭植えの場合は、用土に腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作っておきます。

鉢植えの場合は、赤玉土(中粒)5・腐葉土3・ピートモス(酸度調整済)2などの配合土を使います。

植え替え

鉢植えで根詰まりを起こしている場合は、3月頃に植え替えを行って下さい。

一回り大きな鉢に植え替えるか、株分けを行います。

増やし方(株分け、挿し木)

株分け、挿し木で増やすことが出来ます。

挿し木については下記「挿し木」の項目を参照下さい。

株分け

皇帝ダリアは地中に大きな塊根を形成するので、掘り上げて株分けをします。

新芽は茎と塊根の繋ぎ目にあるので、新芽を傷つけないように注意して分けて下さい。

庭植えの場合は掘り上げるのも一苦労です。

その上この塊根が非常に硬く、株分けの作業はかなりの力仕事になるので、挿し木の方が簡単です。

挿し木

挿し木用の茎は前年のものを利用しますが、霜に当たってしまうと枯れてしまうので、採取は霜に当たる前に行います。

挿し木の方法は色々あるのですが、ここでは筆者が行っている方法を紹介します。

まずは挿し木用の穂木を採取します

挿し木にする皇帝ダリアの茎を根元から1節残した位置で切り倒します。

1本から10~15本位の穂木を作る事が出来ます。

花後の茎は発芽率が低いという話も耳にしますが、気にせず花後の茎を利用しています。

発芽率は70%程度でした。

切り倒した茎の葉を落とし、1節ごとに切り分けます。

皇帝ダリアの芽は節から出て来るので、上下が分かりやすいように、節の上側を短く、節の下側を長くしておきます。

茎はのこぎりを使うと簡単に切れます。

穂木の保存

大き目のプランターの底に少し湿らせた赤玉土を入れ、穂木を立てて並べていきます。

この時、穂木の上下を間違えたり、穂木が倒れてしまわないように注意して下さい。

上下が逆になっても発芽には影響がありませんが、茎が曲がって育ってしまいます。

穂木を並べたら再び上から湿らせた赤玉土を入れ、穂木が完全に埋まるようにします。

土を湿らせ過ぎると腐りやすいので注意して下さい。

あとは凍らない場所で春まで保管します。

筆者宅では霜の当たらない軒下で保管しました。

寒冷地の場合は暖房の効かない室内で保存した方が良いかもしれません。

いよいよ挿し木

春(3月~4月)ごろ、保存しておいた穂木を取り出します。

早いものは芽や根が出ているものもありますが、挿し床に挿して発芽・発根を待ちます。

大体1カ月~1.5ヶ月くらいで芽と根が出ます。

発芽・発根した苗を植え付け

そのまま挿し床で2週間~1カ月ほど育てて、庭や大きな鉢に植えつけて下さい。

霜に当たると枯れてしまうので、植えるのは霜の心配がなくなってからです。

…という行程を経て増えた皇帝ダリア↓

一斉に満開になった様子は本当に見事で、道行く人が足を止めて見上げていました。

日常の管理

大きく育つ植物なので支柱は必須です

1本1本に支柱を立ててもいいのですが、筆者宅では皇帝ダリアの林を囲むように周囲に1.5m程度の支柱を立て、全体をぐるっと紐で縛ってまとめています。

摘心、切り戻し

草丈を抑えたい場合は、6月~8月に摘心を行います。

何度か繰り返すことで草丈を低く抑えることが出来ます。

病気・害虫

病気の心配は特にありません。

ヨトウムシの食害が時々あります。

被害があった場合は見つけて補殺して下さい。