- 学名…Cynara cardunculus L.

- 和名…チョウセンアザミ(朝鮮薊)

- 別名…アーティチョーク、カルドン

- 科名…キク科

- 属名…チョウセンアザミ属

- 原産国…地中海沿岸地域

- 花色…紫

- 草丈…50㎝~250㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:7 to 10

アーティチョークとは

アーティチョークは、キク科チョウセンアザミ属の多年草です。

地中海沿岸地域原産のチョウセンアザミ(Cynara cardunculus)の栽培品種の一つです。

チョウセンアザミは、紀元前8世紀頃にはギリシャの詩人ホメロスとヘシオドスによって、園芸植物として言及されています。

アーティチョークは、野生のチョウセンアザミが、古代ギリシャ・ローマ時代以降、改良を繰り返され現在の姿になったと考えられています。

ヨーロッパやアメリカでは定番の野菜で、広く普及しています。

日本へはオランダ経由で江戸時代に渡来しましたが、栽培環境などの問題で普及することはありませんでした。

和名の「チョウセンアザミ」は外国から渡来したアザミに似た植物という意味で、朝鮮原産というわけではありません。

アーティチョークの花期は6月~8月。

花期になると、高く伸びた茎の頂部に花径15㎝前後の大きな頭花(とうか)を咲かせます。

頭花(とうか)…花序の形の一種で、頭状花(トウジョウカ)とも呼ばれます。

花序は一つの花のように見えますが、小さな花が密に集まって構成されています。

▼アーティチョークの頭花

小花は青~紫色(まれに白)の筒状で、先が細く5裂しています。

▼アーティチョークの小花

雌しべの花柱は花冠から長く突出しており、5個の雄しべが花柱を取り囲んでいます。

▼アーティチョークの雌しべと雄しべ

頭花を包む総苞(そうほう)は多くの場合、紫色を帯びます。

※総苞(そうほう)…花序の基部にある苞葉のことを総苞片(そうほうへん)と呼び、その集合体を総苞と呼ぶ。

※苞葉(ほうよう)…花序や花の基部に付く特殊化した葉。

アーティチョークの総苞は長さ3~15㎝、幅4~15㎝の大きさです。

総苞片は肉厚な披針形~広卵形で、棘はほとんどありません。

▼アーティチョークの総苞

果実は長さ4~8㎜の痩果(そうか)で、2~4㎝の冠毛があります。

▼アーティチョークの果実

根生葉は長さ30~200㎝、1~2回羽状に深く裂けます。

裂片は長楕円形~披針形で、粗い歯があります。

▼アーティチョークの葉の様子

表面は灰緑色、裏側には白い毛が密生しており、シルバーグリーンの葉色が美しい植物です。

葉を広げた姿は雄大で、花のない時期にも観賞価値があります。

▼大きく成長したアーティチョーク

花を咲かせながら草丈50~250㎝に成長します。

▼たくさんの花を咲かせるアーティチョーク

冬場はロゼット状に葉を出して冬越しします。

非常に大きく育つので植栽にはかなりのスペースが必要になります。

耐寒性はそこそこあるのですが、高温多湿の環境が苦手なため、暖地では夏の時期に傷んでしまう事が多々あります。

夏を無事に越して2年目になると、大きく育った株にたくさんの蕾が付くようになります。

アーティチョークとカルドンの違い

カルドン(Cynara cardunculus)は、アーティチョークと同じくチョウセンアザミの品種です。

原種であるチョウセンアザミがカルドンに改良され、さらに改良が加えられてアーティチョークになったとする説があり、草姿、花、性質がよく似ています。

アーティチョークは蕾の部分を、カルドンは茎と葉軸の部分を食用とします。

ただし日本では主に観賞用として栽培されています。

カルドン、およびアーティチョークには数多くの品種がありますが、大別して、トゲのあるものがカルドン、トゲの無いものがアーティチョークと呼ばれています。

以下、一般的な品種における両種の違いになります。

葉の違い

▼アーティチョークの葉

▼カルドンの葉

どちらも羽状で深い切れ込みを持つシルバーグリーンの葉ですが、形状がやや異なります。

トゲの有無

▼カルドン

カルドンには多くの品種で鋭いトゲがあります。

ただしトゲの少ない品種、無いように見える品種もあります。

総苞の形状

▼アーティチョーク

▼カルドン

アーティチョークの総苞片には丸みがあり、カルドンの総苞片は尖っています。

以上のような違いがあります。

※両種の中間の性質を持つ品種も多数あります。

育て方については大差ありません。

アーティチョークの育て方

栽培環境

日当たり、水はけ、風通しの良い場所が適しています。

草丈も横幅もかなり大きくなります。

鉢で育てる場合は最低でも10号鉢以上の大きな鉢を使って下さい。

株が大きく育たないと蕾も大きくなりません。

冬越し

耐寒温度は-2℃程度です。

霜で多少葉が傷みますが、春になれば新しい芽が出てきます。

地面が凍結したり強い霜が降るような寒冷地では、株元を腐葉土や敷き藁でマルチングし、防寒対策を施します。

積雪で葉がつぶれてしまうようなら降雪対策も必要になります。

水やり

生育期に土が完全に乾くと枯れてしまうことがあります。

水切れには注意が必要ですが、常に土が濡れた状態が続くと根腐れを起こします。

水やりは土が乾いてからたっぷりと。

特に鉢植えの場合は、水切れ、過湿ともに注意が必要です。

肥料

元肥として用土に完熟堆肥と油粕を混ぜ込んでおきます。

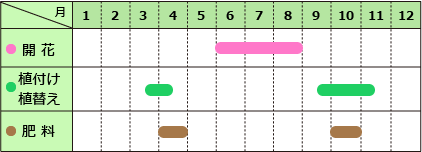

追肥は4月と9月に緩効性化成肥料を株元に施して下さい。

鉢植えの場合は、生育期に月に2回程度、規定量に薄めた液体肥料を施して下さい。

植え付け、植え替え

直根性で移植を嫌います。

植え付け、植え替えの際には根を傷つけないよう注意して下さい。

植え付け

適期は3月中旬~4月中旬、9月中旬~11月中旬です。

草丈150~250㎝、横幅100~150㎝ほどになる大型の多年草です。

スペースには余裕をもって植え付けて下さい。

酸性土壌を嫌います。

植え付けの前に、あらかじめ用土に苦土石灰を混ぜ込んで土壌を中和しておきます。

庭植えの場合は、用土に腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作っておきます。

さらに元肥として、完熟堆肥と油粕を混ぜ込んで下さい。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土に川砂を1割ほど混ぜるか、赤玉土(小粒)6・腐葉土3・川砂1などの水はけの良い配合土に緩効性化成肥料を混ぜて土を作ります。

最低でも10号鉢以上の大きな鉢で育てて下さい。

植え替え

適期は9月中旬~11月中旬です。

直根性で移植に弱い性質で、大きく育つと根付きにくくなります。

鉢植えの場合は、根詰まりを起こしているようなら植え替えを行って下さい。

根を傷つけないように注意して、新しい用土で一回り大きな鉢に植え替えます。

花後の管理

花後に葉や茎が枯れて半休眠状態になります。

枯れた葉や茎は子株を残して株元から切り戻してやります。

翌年には茎数が増えて多くの花が付くようになります。

増やし方(株分け、種まき)

株分け

適期は9月中旬~11月中旬です。

株元から出ている子株を掘り上げて株分けをします。

葉が4~5枚程度、高さ30㎝以上の子株が目安です。

親株からごぼうのように太い根で繋がっているので、スコップ等で切り分けて新しい場所に植え付けます。

種まき

適期は3月~4月、9月~10月ですが、日本の気候では春まきの方が適しています。

種はポットにまき、覆土は5㎜程度。

発芽までは水を切らさないように管理します。

発芽後、本葉が5枚程度になったら定植して下さい。

大きく育つと根付きにくくなります。

花が付くのは翌年からになります。

病気・害虫

アブラムシ

アブラムシの発生がよく見られます。

見付け次第駆除して下さい。