別名…ネペタ、ブルーキャットミント、ネペタ・ファーセニー

科名…シソ科

属名…イヌハッカ属(ネペタ属)

原産国…世界の温帯

花色…青、ピンク、白

草丈…20㎝~80㎝

日照…日なた~半日蔭

難易度…

USDA Hardiness Zone:3 to 8

キャットミントとは

キャットミントの仲間は、世界中の温帯に約250種が分布するシソ科イヌハッカ属の植物です。

その中でキャットミントと呼ばれているのは主にネペタ・ファーセニー種(Nepeta × faassenii)です。

ファーセニー種は、ネペタ・ラセモーサ種(N. racemosa )とネペタ・ネペテラ種(N. nepetella)が栽培地で交雑して出来たといわれている園芸起源の多年草です。

美しい花を咲かせることから、世界で広く栽培されており、「キャットミント」の名前で流通しています。

ただし、本来猫が好むのは同属の別種であるネペタ・カタリーナ種(和名イヌハッカ:N. cataria)です。

カタリーナ種の英名は「猫が噛む草」という意味の「キャットニップ(catnip)」で、その精油には猫を興奮させる成分が含まれています。

ネペタ属の他の植物も日本ではキャットミントと呼ばれて流通することがあります。

ミントと名がついていますが、ハーブとして利用するのはキャットニップで、その他は観賞用に栽培されています。

ここでは流通しているイヌハッカ属の植物全般をキャットミントとして紹介しています。

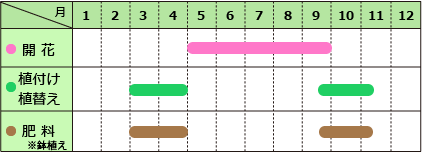

キャットミントの花期は5月~9月。

花期になると、分枝した枝先から花序を出し、長さ1~1.5㎝程度の唇形花を多数咲かせます。

唇形花とはシソ科やゴマノハグサ科の植物に多く見られる花の形で、筒状になった花の先が上下に分かれて唇のように見える花の事です。

▼キャットミントの唇形花

キャットミントの花は茎を囲むように付き、長期間に渡って次々と開花します。

花色は写真の青の他、ピンク、白。

▼ピンクの花を咲かせるキャットミント

葉は三角形に近い卵形で縁に鋸歯があり、対生します。

葉には細かい皴があり、両面に細かい毛が密生しているため、葉色はやや白味を帯びています。

▼キャットミントの葉の様子

丈夫で耐寒性もあり育てやすい植物ですが、やや多湿に弱い性質です。

キャットミントの主な品種

シックス・ヒルズ・ジャイアント (Nepeta ‘Six Hills Giant’)

草丈60~100㎝に成長する高性種で、ジャイアント・キャットミントとも呼ばれています。

ウォーカーズ・ロウ(N. × faassenii 'Walker's Low')

ネペタ・ファーセニー種の改良種で、草丈50㎝程度に成長します。

花茎が真っすぐに立ち上がり、花付きが良いのが特徴です。

キャットニップ(イヌハッカ:N. cataria)

ヨーロッパからアジアにかけて広く分布しており、現在ではアメリカやカナダの他、世界中の多くの地域で帰化植物として定着しています。

キャットニップは日本でも帰化しており、長野県筑摩群で最初に発見されたことから「チクマハッカ」とも呼ばれます。

花は白~淡い紫色で、草丈50~100㎝程度に成長します。

葉はハーブとして料理やハーブティーに利用されます。

葉茎にはネペタラクトンという猫を興奮させる物質が含まれており、猫のおもちゃの詰め物として使われることがあります。

ただし強い興奮をもたらすものではなく、またネペタラクトンに影響を受けるのは猫全体の75%程度と言われています。

キャットミントの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけが良い場所が適しています。

多湿にやや弱い性質なので、風通しも良いと最適です。

冬越し、夏越し

冬越し

耐寒性は高く、特に対策の必要はありません。

夏越し

蒸れによる枯れ込みを防ぐため、梅雨前に切り戻しを行います。

草丈の半分程度の高さで、バッサリと刈り込んで下さい。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

鉢植えの場合は、用土が乾いたらたっぷりと。

乾燥には強い性質なので、水の与えすぎによる過湿に注意して下さい。

肥料

庭植えではほとんど必要ありません。

鉢植えの場合は、春と秋に緩効性化成肥料を置き肥して下さい。

肥料が多いと草丈が高くなって倒れやすくなったり、病気が発生しやすくなります。

肥料は生育を見ながら、控えめに施して下さい。

植え付け、植え替え

適期は春の3月~4月、秋の9月下旬~11月上旬です。

植え付け

庭植えの場合は、あらかじめ用土に苦土石灰を混ぜて土壌を中和しておきます。

さらに腐葉土をたっぷりと混ぜ込んで、水はけの良い環境を作って下さい。

鉢植えの場合は、市販のハーブ用培養土や、草花用培養土を使います。

または、赤玉土(小粒)7・腐葉土4などの配合土を使います。

植え替え

鉢植えの場合は、根詰まり防止のため1~2年に一度、植え替えを行います。

根鉢を崩して根を2/3程度残して切り詰めます。

一回り大きな鉢に植え替えるか、株分けを行って下さい。

庭植えの場合は、株が混み合って生育に影響するようなら、株分けを兼ねて植え替えます。

切り戻し

梅雨前と、秋に花が終わった時期に切り戻しを行います。

草丈の半分程度の高さで、バッサリと刈り込んで下さい。

増やし方(株分け、挿し芽、種まき)

株分け、挿し芽、種まきで増やすことが出来ます。

種まきについては下記「種まき」の項目を参照下さい。

株分け

適期は植え替え時の3月~4月、9月下旬~11月上旬です。

掘り上げた株を切り分けて、植え付けて下さい。

挿し芽

適期は5月~6月、9月です。

茎の先端から2~3節を切り取り、挿し穂にします。

下の節の葉を取り除いて水揚げをしたら、挿し木用に挿して下さい。

明るい日陰で水を切らさないように管理して、発根を待ちます。

種まき

他のシソ科の植物と交雑しやすいので、親株と同じ花を咲かせたい場合は、株分けか挿し芽が確実です。

種の採取

花後に種が出来ます。

種はガクの部分に入っていて、ガクの部分が茶色くなれば熟しています。

中に黒い種が入っているので、採取して下さい。

種は乾燥剤と共に密閉容器に入れ、涼しい場所で保管します。

種まき

適期は4月~5月です。

種は播種箱などにまき、覆土は種が隠れる程度。

発芽温度は20℃前後です。

発芽率はあまりよくありません。

水を切らさないように明るい日陰で管理して発芽を待ちます。

本葉が4~5枚程度になったらポット上げして下さい。

病気・害虫

灰色かび病

多湿な環境で発生しやすい病気です。

梅雨前に切り戻しを行い、花が終わった花茎を切り取って、発生を抑制して下さい。