- 学名…Gaillardia

- 別名…テンニンギク(天人菊)、オオテンニンギク(大天人菊)

- 科名…キク科

- 属名…テンニンギク属

- 原産国…北アメリカ

- 花色…オレンジ、黄色、茶色、複色

- 草丈…30㎝~90㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:3 to 10

ガイラルディアとは

ガイラルディアは、キク科テンニンギク属の一年草、または多年草です。

テンニンギク属には、北アメリカから南アメリカに約21種の植物が分類されていますが、主に栽培されるのは北アメリカ原産の2種の交配種です。

交配親となっているのは、オオテンニンギク(Gaillardia aristata)とテンニンギク(Gaillardia pulchella)で、交配種はガイラルディア・グランディフローラ(Gaillardia x grandiflora)と呼ばれます。

最も流通しているのはガイラルディア・グランディフローラですが、オオテンニンギクおよびテンニンギクの園芸品種や、変種も観賞用として栽培されています。

日本へは明治時代に渡来しています。

ガイラルディアの花期は6月~10月。

花期になると、分枝した茎の頂部に、花径5~10㎝程度の頭花(とうか)を付けます。

頭花(とうか)…主にキク科の植物に見られる花序の形で、頭状花(とうじょうか)とも呼ばれます。

花序は一つの花のように見えますが、2種類の小さな花で構成されています。

中心部分の管状花(かんじょうか)と、周辺の舌状花(ぜつじょうか)です。

▼ガイラルディアの頭花

管状花は、鐘形から円筒形で先が小さく5裂しており、一つの花序に20~100個以上が付きます。

雄性先熟(ゆうせいせんじゅく)で、先に雄しべが成熟して花粉を出した後、雌しべが伸びて成熟します。

色は黄色~褐色~帯紫色。

▼ガイラルディアの管状花

舌状花は一つの花序に5~15個以上が付き、多くの品種で基部がオレンジ色から褐色となります。

▼ガイラルディアの舌状花

舌状花が舌状にならず、筒状となっている品種もあります。

▼舌状花が筒状になるガイラルディア

花は長い花期の間次々と開花します。

花色はオレンジ、黄色、茶色、複色。

一重咲きの他、八重咲きや変わり咲き品種も流通しています。

果実は痩果(そうか)。

※痩果(そうか)…果実の種類で、果皮が乾いて1個の種子を包み、裂開しないもの。キク科、キンポウゲ科などに見られる。

7~8個の冠毛があります。

▼ガイラルディアの果実

葉は互生し、披針形~長楕円形~線形。

葉には軟毛があります。

▼ガイラルディアの葉の様子

草丈30~90㎝程度に成長します。

▼たくさんの花を咲かせるガイラルディア

耐寒性、耐暑性があり育てやすい植物です。

多湿な環境が苦手な性質ですが、水はけが良く風通しの良い適した環境で育てれば、放任でもよく育ちます。

一年草タイプは花後に枯れますが、多年草タイプは秋に地上部を枯らせて宿根し春に再び芽吹きます。

品種によっては、こぼれ種で増えることもあります。

ガイラルディアの主な品種

オオテンニンギク(Gaillardia aristata)

北アメリカ中西部を中心に分布する多年草です。

草丈70㎝程度に成長し、花径6~10㎝の大きな花を咲かせます。

筒状花は暗褐色で、舌状花は基部がオレンジ色から褐色になっています。

様々な品種があり、花は基本的に一重咲きですが、花弁のコントラストが華やかです。

テンニンギク(Gaillardia pulchella)

北アメリカ、中央アメリカの乾燥地帯を中心に分布する一年草です。

草丈30~100㎝程度に成長し、オオテンニンギクによく似た花を咲かせます。

こちらも数多くの園芸品種が流通しています。

ガイラルディア・グランディフローラ(Gaillardia x grandiflora)

オオテンニンギクとテンニクギクの交雑による園芸品種群です。

オオテンニンギクの長い花期、テンニンギクの成長の早さを受け継いでいます。

短命な多年草。

草丈、花色、花形などバラエティに富んだ数多くの品種が流通しています。

ヤグルマテンニンギク(Gaillardia pulchella var. lorenziana)

テンニンギクの変種で、舌状花が筒状になっています。

写真は園芸品種のイエロープルーム(‘Yellow Plume’)です。

他にも数多くの品種が流通しています。

ガイラルディアの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

日照時間が足りないと徒長し、花付きも悪くなります。

しっかりと日の当たる場所で育てて下さい。

多湿な環境を嫌うので、風通しも良いと最適です。

冬越し

耐寒性は高く、そのまま戸外で冬越し可能です。

秋になって地上部が枯れたら、株元でバッサリと刈り込んで下さい。

耐寒温度は品種によりやや異なりますが、雪に埋もれても春にまた芽吹くことが多いです。

冬越し中の株はやや乾燥気味に管理します。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

肥料

庭植えの場合は、元肥として用土に緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

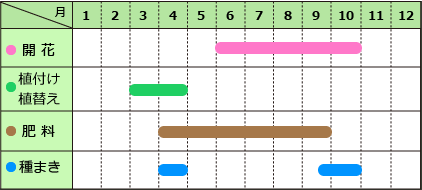

追肥は、生育期の4月~9月頃までの間、即効性の化成肥料を定期的に株元に置き肥して下さい。

鉢植えの場合も同様で、生育期の間に即効性の化成肥料を定期的に置き肥するか、液体肥料を月に1回程度、施します。

多肥な環境で育つと軟弱な株になったり、葉ばかりが茂って花付きが悪くなります。

肥料は控えめを心がけて下さい。

植え付け、植え替え

植え付け(用土)

庭植えの場合は、水はけが悪いようなら腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作って下さい。

さらに元肥として、緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)6・腐葉土4などの配合土に緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

植え替え(多年草タイプ)

鉢植えの場合は、根詰まりを起こしやすいので、毎年植え替えを行います。

適期は春の3月頃です。

一回り大きな鉢に植え替えるか、株分けを行って下さい。

庭植えの場合は、株が混み合っているようなら株分けを兼ねて植え替えを行って下さい。

花がら摘み

種を採取しない場合は、花が終わったら早めに花がらを摘み取ります。

増やし方(株分け、挿し芽、種まき)

株分け、挿し芽、種まきで増やすことが出来ます。

種まきについては下記「種まき」の項目を参照下さい。

株分け(多年草タイプ)

適期は春の3月頃です。

植え替え時に掘り上げた株を、2~3芽が一株になるように切り分けて植え付けて下さい。

挿し芽

適期は4月下旬~6月、9月中旬~10月中旬です。

挿し穂には、株元から出ている脇芽を使います。

下の葉を取り除いて水揚げをし、挿し木用土に挿して下さい。

明るい日陰で水を切らさないように管理して、発根を待ちます。

種まき

一代交配種(F1)は種をまいても親株と同じ性質の株は育ちません。

種の採取

花後に種が出来ます。

花弁が散り、残った花芯部分が茶色く変色してカラカラに乾いたら、中の種が熟しているので採取して下さい。

種には綿毛が変化した硬いトゲがあるので(品種による)注意して下さい。

採取した種は封筒などに入れて乾燥させ、冷暗所で保管します。

種まき

適期は春の4月頃、秋の9月中旬~10月です。

寒冷地の場合は春まきにします。

春まきの場合は、翌年の夏からの開花になります。

種に綿毛がついている場合は取り除きます。

播種箱やポットに種をまき、5㎜程度の覆土をします。

直まきも可能です。

発芽温度は15℃~20℃。

播種箱にまいた場合は、本葉が2~3枚程度になったらポット上げして下さい。

ポットに根が回ったら定植します。

病気・害虫

適した環境で育てていれば、病害虫の発生はほとんどありません。

多湿な環境で蒸れると、灰色かび病などが発生することがあるので、風通しの良い環境で育てるようにして下さい。