- 学名…Aconitum L.

- 科名…キンポウゲ科

- 属名…トリカブト属

- 原産国…北半球の温帯地域

- 花色…紫、白

- 草丈…20㎝~150㎝

- 日照…半日蔭

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:3 to 7

トリカブトとは

トリカブトは、キンポウゲ科トリカブト属の多年草です。

トリカブト属は、北半球の温帯に約400種の植物が分布しています。

大半の種は山岳地帯を中心に分布しており、湿り気の多い土壌で成長します。

日本には約33種が分布しています。

分布域は北海道から九州まで広がっており、多くの種は低山から亜高山帯の沢筋などで見ることが出来ます。

トリカブトは、ドクゼリ、ドクウツギと並ぶ日本三大有毒植物の一つで、古来より多くの民族がその成分を毒矢として利用してきました。

有毒植物として有名なトリカブトですが、美しい花を咲かせることでも知られており、観賞用として栽培されています。

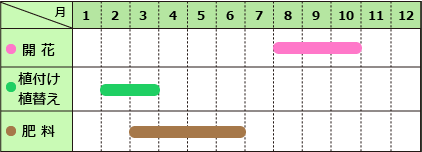

トリカブトの花期は8月~10月。

花期になると、茎の頂部、または上部の葉の付け根から花序を出し、花径3~5㎝程度の花を多数咲かせます。

▼トリカブトの花序

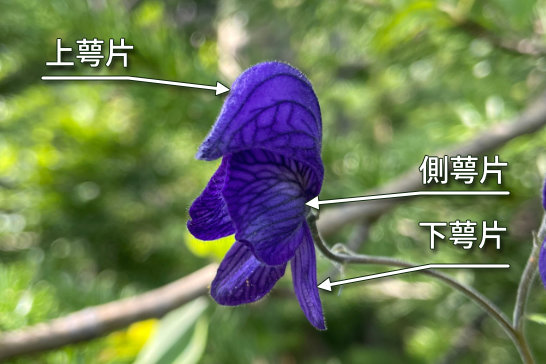

花弁のように見えるのは5個の萼片です。

上部で帽子のような形になっているのが上萼片、左右の側萼片、下部の2枚が下萼片と呼ばれています。

▼トリカブトの萼片

花弁は上萼片の中に2個あります。

▼トリカブトの花弁

雄しべは多数、雌しべは3~5個あります。

▼トリカブトの雄しべと雌しべ

トリカブトの名前は、このユニークな花姿を舞楽に使用される冠「鳥兜」に見立てたものです。

花色は紫、白。

▼白と紫のトリカブト

果実は袋果(たいか)。

雌しべと同数の果実が上向きに付きます。

▼トリカブトの果実

葉は掌状に3~5裂し、さらにその裂片が中裂します。

葉の形は品種により異なります。

▼トリカブトの葉の様子

この葉の形状は、山菜として利用されるニリンソウに酷似しているため、誤ってトリカブトを採取していまう事故が例年のように起こります。

▼ニリンソウ

トリカブトには数多くの野生種があり、流通している園芸品種も多数あります。

矮性種から草丈100㎝を超える高性種まで、花序の形も円錐状になるものから散房状のものまで様々です。

葉に白い斑の入る斑入り品種も流通しています。

▼トリカブトの花

耐寒性は高いのですが、暑さにはやや弱い性質で、暖地では夏に枯れてしまうことがあります。

全草に強い毒性がありますが、口にしなければ特に問題はありません。

皮膚に傷がある場合は有毒成分に触れると危険なので、手入れの際にはビニール手袋などを使用して下さい。

冬場は地上部を枯らせて宿根し、春に再び芽吹きます。

トリカブトの育て方

栽培環境

午後から日陰になる半日陰の場所や、明るい日陰の場所が適しています。

6月~9月上旬までは、強い日差しで葉焼けを起こしたり高温で株が弱ってしまうので、直射日光を避けられる場所で育てて下さい。

暖地の場合は、風通しの良い出来る限り涼しい場所で育てて下さい。

夏越し

鉢植えの場合は、日差しの強い6月~9月上旬までは、明るい日陰で管理します。

庭植えで直射日光が当たる場合は、遮光が必要です。

遮光率は50~60%。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

夏場の水切れには注意して下さい。

肥料

元肥として、リン酸とカリウムが多めの緩効性化成肥料を用土に混ぜ込んでおきます。

追肥は3月~6月までの間、緩効性化成肥料を定期的に施すか、液体肥料を施します。

濃い肥料を与えると根が傷んでしまうことがあるので、液体肥料は1500~2000倍に薄めて使用して下さい。

窒素分が多いと、株が徒長して軟弱に育つので注意して下さい。

植え付け、植え替え

トリカブトの根には有毒成分が多く含まれています。

作業の際には必ずビニールの手袋などを着用し、作業が終わったら速やかに手を洗って下さい。

植え付け

適期は2月~3月です。

庭植えの場合は、用土に腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作っておきます。

さらに元肥として、リン酸とカリウムが多めの緩効性化成肥料を混ぜ込んで下さい。

鉢植えの場合は、市販の山野草の培養土を使います。

または、赤玉土(小粒)4・軽石4・腐葉土2などの配合土を使います。

植え替え

適期は芽出し前の2月~3月上旬です。

鉢植えの場合は、毎年植え替えを行って下さい。

一回り大きな鉢に植え替えるか、株分けを行います。

太いゴボウのような根を傷つけないように注意して下さい。

庭植えの場合は、特に必要ありません。

支柱立て

高性種の場合は、草丈が高くなると倒れやすいので、支柱を立てて下さい。

増やし方(株分け、種まき)

株分けと種まきで増やすことが出来ます。

株分け

適期は芽出し前の2月~3月上旬です。

太い根が自然に増えているので、取り分けて植え付けて下さい。

種まき

花後に種が出来るので採取して下さい。

種まきの適期は、2月~3月上旬です。

播種箱に種をまき、覆土は種が隠れる程度。

乾かさないように注意して管理すれば、2週間程度で発芽します。

本葉が2~3枚程度になったら、根を傷つけないように注意してポット上げして下さい。

その後は苗の成長に合わせて鉢増しをしていきます。

開花までには2~3年程度かかります。

病気・害虫

病害虫の発生はほとんどありません。