- 学名…Chrysanthemum pacificum Nakai

- 和名…イソギク(磯菊)

- 科名…キク科

- 属名…キク属

- 原産国…日本

- 花色…黄色

- 草丈…20㎝~50㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:5 to 9

イソギクとは

イソギクは、日本に分布するキク科キク属の多年草です。

日本固有種の野生菊で、分布域は千葉県犬吠崎から静岡県の御前崎にあり、海岸の崖や岩場などに自生しています。

イソギクの栽培は江戸時代から始まっており、現在では逸出したものが自生地以外でも野生化しています。

イソギクの花期は10月~12月上旬。

花期になると、伸びた茎の頂部に、小さな頭花(トウカ)を散房状に多数咲かせます。

頭花(トウカ)とは、主にキク科の植物に見られる花序の形で、頭状花(トウジョウカ)とも呼ばれます。

一輪の花に見える部分は、小さな花が集まった花序で、多くの場合、花弁のように見える舌状花(ゼツジョウカ)と、中心部分の小さな管状花(カンジョウカ)から構成されています。

▼イソギクの花の様子

イソギクの頭花は5~6㎜程度の大きさで、筒状花のみで構成されており、舌状花はありません。

筒状花は花冠の先が5裂して、やや反り返ります。

▼イソギクの筒状花

花冠が開くと先に雄しべが伸びて花粉を出し、その後雄しべの筒の中から雌しべか伸びて来ます。

雌しべの柱頭は2裂して開きます。

▼イソギクの雄しべと雌しべ

葉は茎の先に密生して互生します。

葉身は長さ4~8㎝、幅1.5~2.5㎝の楕円形~倒卵形、先に丸い鋸歯を持っています。

葉の縁が白いのは、葉裏に密生している白い短毛がわずかに見えているためです。

この独特の葉と花弁の無い小さな花は、菊の花で衣装を飾った菊人形にもよく利用されます。

▼イソギクの葉の様子

地下茎でよく増え、株立ちになって草丈20~50㎝程度に成長します。

株は自然にこんもりとまとまります。

▼イソギクの草姿

▼大きく育ったイソギクの株

海岸付近の崖などに多く自生することから、強健で乾燥に強い性質です。

地下茎で横に広がりますが、成長が遅いので増えすぎて困ることはありません。

病害虫の発生もほとんど無く、育てやすい植物です。

イソギクの主な品種

ハナイソギク(Chrysanthemum x marginatum)

イソギクと家菊(園芸種のキク)の自然交雑種だと考えられており、分布域はイソギクと重なります。

草姿はイソギクに酷似していますが、頭花の周囲に花弁のような舌状花があるのが特徴です。

花弁の色は白、黄色。

流通している品種では赤花もあります。

▼イソギクと家菊の交雑種

上の写真は管理人宅の庭で交雑したと思われるイソギクです。

ハナイソギクのような舌状花はありませんが、外周の筒状花が大きくなっています。

▼交雑種の筒状花

イソギクの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

日陰でじめじめした環境だと、下葉が枯れて花付きも悪くなります。

乾燥気味の環境を好むので、風通しも良いと最適です。

冬越し

自生地は関東地方ですが、耐寒性は高い植物です。

雪や霜に当たっても枯れることはありません。

対策無しで冬越し可能です。

水やり

乾燥気味の環境を好みます。

過湿になると根腐れを起こしやすいので注意して下さい。

庭植えの場合は、降雨のみで大丈夫です。

鉢植えの場合は、用土の表面が白く乾いたらたっぷりと。

冬越し中の株は乾燥気味に管理します。

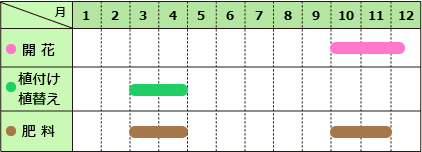

肥料

庭植えの場合は、元肥として用土に緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

追肥の必要はありません。

鉢植えの場合は、春と秋に緩効性化成肥料を置き肥して下さい。

植え付け、植え替え

適期は3月~4月です。

植え付け

庭植えの場合は、用土に腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作ります。

さらに元肥として、緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)6・腐葉土4などの配合土に緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

植え替え

生育旺盛で根詰まりを起こしやすいため、鉢植えの場合は毎年植え替えを行ってください。

一回り大きな鉢に植え替えるか、株分けを行います。

庭植えの場合は、特に植え替えの必要はありませんが、増えすぎているようなら株分けを行います。

増やし方(株分け、挿し芽)

株分けか挿し芽で増やすことが出来ます。

株分け

菊と同じように冬至芽を株分けします。

冬至芽というのは、地下茎から出て来る新芽のことです。

4月~5月頃になったら、冬至芽を地下茎から掘り出して10㎝位のところで切り取り、植え付けて下さい。

ただし、この冬至芽からの株分けをすると草丈が高くなりがちなので、摘心を2~3回行います。

挿し木

適期は5月~7月です。

枝の先端を5~7㎝程度、切り取って挿し穂にします。

水揚げをしてから挿し木用土に挿して下さい。

明るい日陰で水を切らさないように管理して発根を待ちます。

病気、害虫

病害虫の発生はほとんどありません。