- 学名…Lythrum anceps (Koehne) Makino

- 和名…ミソハギ(禊萩、溝萩)

- 科名…ミソハギ科

- 属名…ミソハギ属

- 原産国…日本、朝鮮半島

- 花色…ピンク

- 草丈…50㎝~100㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:4 to 9(推定)

ミソハギとは

ミソハギは、日本、朝鮮半島に分布するミソハギ科ミソハギ属の多年草です。

日本全土に分布しており、湿地や小川、田んぼの畔などに自生しています。

近縁種にエゾミソハギがあり、ミソハギよりやや大型で同じような環境に自生しています。

「エゾ」と名前に付きますが、自生地は九州以北の各地で、広くはユーラシア大陸、北アフリカにも分布します。

ミソハギは盆花としてよく使われ、「ボンバナ(盆花)」「ショウリョウバ(精霊花)」の別名を持ちます。

この花で周囲に水を撒く風習は現在でも各地に残っており、「ミソハギ」の名前は、ハギに似ていて禊に使ったことに由来します。

また、溝によく生えることから「ミゾハギ」とも呼ばれます。

ミソハギの花期は7月~9月。

花期になると、真っ直ぐに伸ばした上部の茎の葉の付け根に、1~3個の花を咲かせます。

▼ミソハギの花穂

花は直径1~1.5㎝、花弁は4~6個。

▼ミソハギの花

雄しべは12個あり、6個が長く、6個が短くなっています。

雌しべは1個。

ミソハギの花には3種類あり、雌しべと雄しべの長さが異なります。

| 花のタイプ | 雌しべの長さ | 雄しべの長さ |

|---|---|---|

| 長花柱花 | 長 | 中、短 |

| 中花柱花 | 中 | 長、短 |

| 短花柱花 | 短 | 長、中 |

長さは株ごとに決まっています。

これは花粉を運ぶ昆虫が訪れた際に、自家受粉を避けて他家受粉を確実に行うための戦略です。

昆虫の体に付着した花粉が、ちょうど同じ長さの雌しべの柱頭に触れたときだけ受精が成立しやすくなるように進化しており、これにより遺伝子の多様性が保たれます。

▼ミソハギの雄しべと雌しべ

萼筒は長さ5~8㎜で、萼片は6個。

萼片の間に針状の付属物が付いています。

▼ミソハギの萼の様子

花は紅紫色。

花穂の長さは10~40㎝程度になります。

果実は蒴果(さくか)。

萼筒の中に入っています。

※蒴果(さくか)…乾燥して裂開し、種子を放出する果実のこと。

複数の心皮からなり、熟すと心皮と同数に裂ける。アサガオ、ホウセンカ、カタバミなどに見られる。

葉は対生し、長さ2~6㎝、幅0.5~1.5㎝の披針形です。

▼ミソハギの葉の様子

花を咲かせながら草丈50~100㎝程度に成長します。

▼大きく成長したミソハギ

耐暑性、耐寒性ともに優れ、強健な性質です。

自生地は日当たりの良いやや湿った場所ですが、日照さえ確保できれば場所を選ばず、美しい花を咲かせます。

抽水栽培も可能なので、ビオトープにも適しており、幅広い環境で育てることが可能です。

冬は地上部を枯らせて宿根し、春に再び芽吹きます。

エゾミソハギ(Lythrum salicaria)

日本の他、ユーラシア大陸、北アフリカ、北アメリカに分布するミソハギの近縁種です。

日本では北海道から九州に分布しています。

ミソハギに似ていますが、葉茎、萼などに短い毛が密生しています。

また、葉の基部が茎を抱く形になるのが特徴です。

▼エゾミソハギの葉の様子

花を咲かせながら50~150㎝に成長します。

ミソハギ同様によく栽培されています。

ミソハギの育て方

栽培環境

日当たりが良いことが大切です。

半日蔭でも育ちますが、生育、花付き共に悪くなります。

良く日の当たる場所で育てて下さい。

乾燥は苦手な性質です。

庭植えにする場合は、乾燥しすぎない場所で育てて下さい。

乾燥が気になるようなら、株元にバークチップや敷き藁などを敷いて極端な乾燥から株を守ります。

花壇や鉢でも問題なく育ち、浅い水深であれば抽水栽培も可能です。

冬越し

耐寒性は高く、特に対策の必要はありません。

秋になって地上部が枯れたら、株元でバッサリと刈り取って下さい。

水やり

庭植えの場合は、乾燥が長く続くようなら水やりをして下さい。

鉢植えの場合は、腰水栽培が適しています。

池や水槽に沈める場合は、鉢土の表面から3~7㎝程度の水深が目安です。

肥料

庭植えの場合は、ほとんど肥料を施す必要はありません。

鉢植えの場合は、春と秋に、少量の緩効性化成肥料を施して下さい。

植え付け、植え替え

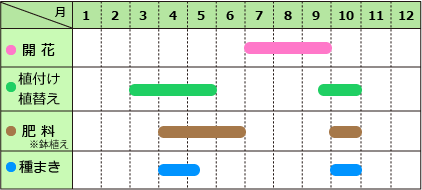

適期は3月~5月、9月中旬~10月です。

植え付け

庭植えの場合は、用土に腐葉土と完熟堆肥しっかりと混ぜ込んで水はけ、水持ちの良い土を作ります。

株間は40~50㎝程度です。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)6・腐葉土4などの配合土に緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

抽水栽培にする場合は、荒木田土や、水生植物用の培養土を使用して下さい。

植え替え

鉢植えの場合は、1~2年に一度、植え替えを行って下さい。

一回り大きな鉢に植え替えるか、株分けを行います。

庭植えの場合は、3年ほど経つと株が混み合ってきます。

株分けを兼ねて植え替えを行って下さい。

増やし方(株分け、挿し木、種まき)

株分け、挿し木、種まきで増やすことが出来ます。

株分け

適期は3月~5月、9月中旬~10月です。

植え替え時に掘り上げた株を分けて植え付けます。

挿し木

適期は5月~6月です。

新芽の先端部分を、2~3節分の長さに切り取って挿し穂にします。

下の部分の葉を取り除き、水揚げをしてから挿し木用土に挿して下さい。

水やりは底面給水にして、水を切らさないように注意します。

種まき

適期は4月~5月中旬です。

暖地、温暖地では秋の10月にも蒔くことが出来ます。

種が細かいので、種は播種箱やピートバンに蒔きます。

種が重ならないように注意し、覆土は2㎜程度。

発芽までは乾かさないように注意し、本葉が3~4枚程度になったらポット上げして下さい。

ポットに根が回ったら定植します。

病気・害虫

まれにヨトウムシによる食害があります。

ヨトウムシは夜行性で、日中は株元の土の中に潜んでいることが多いです。

食害があったら、株元の土を浅く掘ってヨトウムシを探してみて下さい。