- 学名…Tricyrtis

- 和名…ホトトギス(杜鵑)

- 科名…ユリ科

- 属名…ホトトギス属

- 原産国…日本、ヒマラヤ~東アジア

- 花色…白、ピンク、紫、黄

- 草丈…30㎝~100㎝

- 日照…半日蔭~日陰

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:4 to 8

ホトトギスとは

ホトトギスの仲間は、ヒマラヤ~東アジアに18種が分布するユリ科ホトトギス属の多年草です。

日本では本州、四国、九州に13種の自生が確認されており、その内9種は日本固有種です。

自生地は山地の林縁、崖や傾斜地などの強い日差しの当たらない場所で、風情のある草姿から古来より親しまれている植物です。

幾つかの種が観賞用として栽培されていますが、最も広く普及しているのは、ホトトギスとタイワンホトトギスの交配種です。

その他、ホトトギス、シロホトトギス、キバナノホトトギスなども流通します。

ここではこれらの栽培種をホトトギスとして紹介しています。

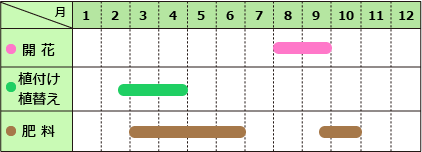

ホトトギスの花期は8月~9月。

花期になると、葉の付け根、または茎の頂部から花柄を伸ばし、特徴的な花を咲かせます。

※花の付き方は品種により異なります。

▼ホトトギスの花

花は直径3~5㎝の大きさで、花被片は6個。

外花被片は内花被片より幅広になります。

▼ホトトギスの花被片

花被片全体に赤紫~暗紫色の斑点、基部には黄色の斑点があります。

「ホトトギス」の名前は、この斑点を野鳥のホトトギスの胸にある斑点に見立てたものです。

花の中央にあるのは6個の雄しべと、雌しべです。

雌しべの花柱は太く、柱頭は深く3裂しており、さらに先が2裂して平らに開きます。

▼ホトトギスの雄しべと雌しべ

雌しべの柱頭の3裂した部分には、腺毛状の突起が多数付いています。

▼ホトトギスの柱頭の腺毛状突起

花色は紫、ピンク、白、黄色など。

▼白い花を咲かせるホトトギス

果実は長さ4~5㎝、3稜ある長楕円形の蒴果で、熟すと先が3裂します。

▼ホトトギスの果実

葉は互生し、先端の尖った長楕円形、または披針形です。

▼ホトトギスの葉の様子

暑さにはやや弱い性質ですが、耐寒性は高い植物です。

ホトトギス、タイワンホトトギスは強健な性質で手がかかりません。

冬には地上部を枯らして宿根し、春に再び芽吹きます。

ホトトギスの主な品種

ホトトギス(Tricyrtis hirta)

日本の本州、四国、九州に自生するホトトギスで、日本固有種です。

単に「ホトトギス」というと一般的には本種を指します。

花は葉脇に付き、上向きに咲きます。

葉には油染みのような斑点があり、ユテンソウ(油点草)の別名を持ちます。

ホトトギス ‘白楽天’(Tricyrtis hirta ‘Hakurakuten’)

ホトトギスの園芸品種です。

純白の花が美しく、強健な性質で育てやすい品種です。

こぼれ種でもよく増えます。

シロホトトギス(Tricyrtis hirta f. albescens)

ごく薄い花色の品種。

花被片は白に近い淡いピンク色で、雄しべ・雌しべがピンク色を帯びます。

ヤマホトトギス(Tricyrtis macropoda)

中国、日本に分布するホトトギスの近縁種で、日本では北海道、本州、四国、九州に分布しています。

茎の頂部または葉の付け根から散房状に分枝した花序を出し、花を咲かせます。

花被片が強く反り返る事が多く、また雄しべの花糸に斑点が無いのが特徴です。

ヤマジノホトトギス(Tricyrtis affinis)

日本固有種で、北海道、本州、四国、九州に分布しています。

上部の葉の付け根に、1~3輪程度の花を咲かせます。

花被片は反り返りません。

タイワンホトトギス(Tricyrtis formosana)

台湾、沖縄に自生するホトトギスの近縁種です。

枝分かれした茎の先に、数輪の花を咲かせます。

ホトトギスの多くは強い日差しを嫌いますが、本種は日向でもよく育ちます。

強健な性質で繁殖力旺盛。

地下茎でよく増えます。

キバナノホトトギス(Tricyrtis flava)

九州南東部に自生するホトトギスです。

草丈10~20㎝で、鮮やかな黄色の花被片に紫の斑点が入ります。

自生地の減少から絶滅危惧II類に分類されています。

ジョウロホトトギス(Tricyrtis fmacrantha)

高知県、宮崎県などに自生するホトトギスです。

花径4㎝程度の釣鐘状の花を下向きに咲かせます。

優雅で美しい姿が人気の本種ですが、自生地は減少しており、こちらもレッドデータブックの絶滅危惧II類に分類されています。

自生地は山野の崖で、栽培難易度は高めです。

他にも数多くの品種が流通しています。

ホトトギスの育て方

栽培環境

水はけの良い、明るい日陰の場所が適しています。

夏の直射日光に当たると葉焼けを起こしてしまいますが、完全な日陰だと徒長してしまうので注意して下さい。

※タイワンホトトギスは日なたでもよく育ちます。

冬越し

耐寒性は高く、関東以西であれば特に対策の必要はありません。

寒さの厳しい地域では、株元を敷き藁などで覆って防寒対策を施して下さい。

凍結の心配のある地域では、軒下などに移動して凍結から株を守ります。

冬越し中の株は乾燥気味に管理します。

水やり

乾燥を嫌います。

庭植えの場合は、乾燥が長く続くようなら水やりをして下さい。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

湿度の高い環境を好むので、夏場は鉢の周辺に打ち水をして、空中湿度を上げると葉が傷みません。

肥料

庭植え、鉢植えともに、3月~6月、9月中旬~10月までの間に、緩効性化成肥料を置き肥するか、液体肥料を定期的に施します。

植え付け、植え替え

適期は2月中旬~4月です。

植え付け(用土)

タイワンホトトギス、ホトトギス

タイワンホトトギスやホトトギス、その交配種や園芸品種は、水はけさえ良ければ特に土質を選びません。

庭植えの場合は、用土に腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作って下さい。

さらに元肥として、緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)6・腐葉土3・パーライト1などの配合土に緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

その他のホトトギス

山野草の培養土を使うか、赤玉土(小粒)・硬質鹿沼土(小粒)・軽石(小粒)を1:1:1で混ぜたものを使います。

庭植えの場合も、土を入れ替えて植え付けて下さい。

植え替え

鉢植えの場合は、1年~2年に一度、植え替えを行います。

軽く根をほぐして広げるようにして、植え替えを行って下さい。

庭植えの場合は、数年に一度、株分けを兼ねて植え替えを行います。

増やし方(株分け、挿し芽、種まき)

株分け、挿し芽、種まきで増やすことが出来ます。

種まきについては下記「種まき」の項目を参照下さい。

株分け

適期は植え替え時の、2月下旬~4月です。

掘り上げた株を、自然に分かれる部分で分けて植え付けます。

挿し芽

適期は5月~6月です。

茎を2~4節の長さで切り取って挿し穂にします。

下の節の葉を取り除いて水揚げをしてから、挿し木用土に挿して下さい。

明るい日陰で水を切らさないように管理して、発根を待ちます。

種まき

種の採取

花後に種が出来ます。

果実が黄色く色付いて来たら、花茎ごと切り取って日陰で乾燥させます。

しっかりと乾いたら、中から種を取り出して下さい。

採取した種はすぐにまきます。

種まき

種まき用土は、親株と同じ用土で大丈夫です。

覆土は5㎜程度。

水を切らさないように管理したら、翌春には発芽します。

発芽後は生育に合わせて鉢増しをしていきます。

病気・害虫

ナメクジ、カタツムリ

春先にナメクジやカタツムリによる食害が発生することがあります。

見つけ次第捕殺するか、適応のある薬剤で駆除して下さい。

白絹病

発病すると、下葉が黄色く変色し茎や葉が萎れます。

病気が進行すると株元の茎や周辺の土に、白い絹糸のようなカビが発生します。

発生すると治ることはなく、やがて株は枯れてしまいます。

発生した株は処分して下さい。

白絹病の菌は地表から5㎝ほどの深さまで生息しているので、土を処分するか日光消毒します。