- 学名…Acer negundo L.

- 和名…トネリコバノカエデ(梣葉楓)

- 別名…ネグンドカエデ、セイヨウカエデ

- 科名…ムクロジ科

- 属名…カエデ属

- 原産国…北アメリカ

- 樹高…10~15m

- 日照…日なた~半日蔭

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:3 to 8

ネグンドカエデとは

ネグンドカエデは、北アメリカに分布するムクロジ科カエデ属の落葉高木です。

分布域はアメリカ全土からカナダに広がっており、河川の近くやその氾濫域、低木林の中などに分布しています。

アメリカでは最も広く一般的に分布する樹木の一つとなっています。

成長が早く都市環境にも順応することから、かつては街路樹として広く植栽されていました。

北米以外でもヨーロッパなどで帰化植物として定着していますが、大量の種を実らせ旺盛に繁殖することから、侵略的植物として認識されている地域もあります。

日本へは明治初期に渡来しています。

和名はトネリコバノカエデ。

急速に成長し景観を保つことが難しいため、街路樹としては利用されませんが、庭木として世界で広く栽培されています。

美しい葉色を持つ園芸品種が幾つかあり、カラーリーフの庭木として普及しています。

ネグンドカエデの花期は3月~5月。

花期になると葉の展開に先駆けて、上部の枝の芽の付け根から花序を出し、多数の花を咲かせます。

一つの花序には15~50個の花が付き、長く垂れ下がります。

▼ネグンドカエデの花序

花は4個が束生し、花弁や花盤はありません。

雌雄異株。

雄花には帯紫色~赤褐色の雄しべが4~6個あります。

▼ネグンドカエデの雄花の様子

雌花の雌しべは基部で柱頭が2裂しています。

▼ネグンドカエデの雌花

果実は翼果(よくか)。

※翼果(よくか)…果皮の一部が翼状に発達した果実。カエデ、ニレなどに見られる。

▼ネグンドカエデの果実

葉は長さ10~20㎝の羽状複葉(うじょうふくよう)。

羽状複葉(うじょうふくよう)とは、葉軸の左右に小葉が並んだもの。

▼ネグンドカエデの葉の様子

小葉は3~7枚(まれに9枚)が付き、長さ8~10㎝、幅2~4㎝の卵形~楕円状披針形です。

小葉は全縁、または3~5の鋸歯があります。

▼ネグンドカエデの葉の様子

幹は灰褐色~黄褐色で、枝は勢いよく伸び、樹高10~15m程度に成長します。

耐寒性に優れた樹木で、北海道でも栽培可能ですが、若木の内は寒さで枝先が枯れこむことがあります。

非常に生育旺盛なので、毎年の剪定作業が必須になります。

春~初夏にかけて剪定をすることで、新緑の美しさを再び楽しむことが出来ます。

他の樹木に比べ、カミキリムシの幼虫が幹に入り込むことがやや多い印象です。

ネグンドカエデの主な品種

ケリーズゴールド(Acer negundo 'Kelly's Gold')

黄金葉の品種で、新緑は非常に美しく、鮮やかなライムグリーンの葉色が庭全体を明るくします。

成長が非常に早く旺盛に枝を伸ばすため、美しい樹形を保ったまま樹高をコントロールするのは難しい品種です。

フラミンゴ(Acer negundo 'Flamingo')

葉の縁に白い斑が入る斑入り品種で、新芽は桃色を帯びたトリカラーです。

新緑の時期のフラミンゴには花木に負けない華やかさがあり、人目を惹きつける美しさです。

ケリーズゴールドに比べると成長は緩やかですが、多品種に比べるとやや早めです。

バリエガータ(Acer negundo 'Variegatum')

葉の縁に白い斑が入ります。

フラミンゴのような派手さはありませんが、こちらも非常に美しい葉を見せてくれます。

ケリーズゴールド同様に成長が非常に速い品種です。

オーレア・マルギナータ(Acer negundo ‘Aureomarginatum' )

葉に不規則な黄色い斑の入る品種です。

フラミンゴやバリエガータほどの華やかさはありませんが、比較的成長が遅く扱いやすい品種です。

ネグンドカエデの育て方

栽培環境

一日中陽が当たる場所だと、夏場の強い日差しで葉焼けを起こしてしまいます。

午後から日陰になるような半日蔭の場所だと最適です。

水はけの良い環境を好みます。

生育旺盛な樹木で、日本原産のカエデに比べると大きく育ちます。

小まめな剪定を行っていてもコンパクトに育てることは困難です。

最低でも樹高3m~4m、枝張り1.5mくらいに育つと考えて下さい。

植栽には十分なスペースが必要です。

冬越し

耐寒性は高く、特に対策の必要はありません。

極寒地域では、幼苗は寒さで枝先が枯れこむことがあります。

本州で育った幼苗を道北などの寒さの厳しい地域に植える場合は、防寒対策を施して下さい。

水やり

一旦根付けば、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

肥料

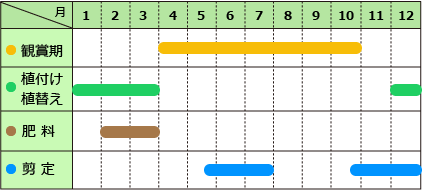

寒肥として2月~3月に、油粕や堆肥などの有機肥料を株の周辺の土にすき込んで下さい。

植え付け

適期は12月~3月の厳冬期を除いた時期です。

根鉢の2~3倍程度の植穴を掘り、用土に腐葉土や堆肥をたっぷりと混ぜ込みます。

植え付け後はしっかりと水やりをして、棒などで突き、根と土を馴染ませて下さい。

必要であれば支柱を立てます。

剪定

適期は5月中旬~7月、10月中旬~12月の落葉期です。

5月中旬~7月の剪定

この時期の剪定の目的は、切り戻しを行って新しい芽を出させることにあります。

新緑の色が落ち着いて来た頃に、込み入った枝や伸びた枝を切り取って下さい。

10月中旬~12月の剪定

この時期の剪定は、樹形を整えるための剪定です。

なるべく細い枝を残して、不要な太い枝を間引くような感じで根元から切り落とします。

絡み枝や徒長枝、樹形からはみ出しているような細い枝も剪定して下さい。

増やし方(挿し木)

挿し木で増やすことが出来ますが、発根率は高くありません。

挿し木

適期は6月中旬~7月中旬です。

挿し穂にはその年に伸びた新梢を使います。

10~15㎝程度に枝を切り取ったら、一番上の節の葉(2枚)を残して葉を落とします。

残した葉が大きいようなら半分に切り取り、挿し穂の下の部分をカッターナイフ等で斜めに切ります。

一時間ほど水揚げをして挿し木用土に挿して下さい。

発根するまでは明るい日陰で水を切らさないように管理して下さい。

発根して新しい葉や枝が伸び始めたら、徐々に日光に慣らしていきます。

その後は薄めの液肥を少なめに与えながら育てて下さい。

病気・害虫

カミキリムシ

株元におがくずのようなものが落ちていたら幹の中にカミキリムシの幼虫が潜んでいます。

幹に開いている穴から薬剤を注入するか、針金などを突っ込んで補殺します。

駆除の確認のため、新しいおがくずの発生に注意して下さい。

発見が遅れると樹木が枯れてしまうことがあります。

イラガ、アメリカシロヒトリなど

まれにイラガやアメリカシロヒトリなどの毛虫が発生することがありますが、害虫の発生はそれほど頻繁ではありません。

葉に食害が見られたら薬剤などで対処して下さい。