- 学名…Narcissus

- 和名…スイセン(水仙)

- 科名…ヒガンバナ科

- 属名…スイセン属

- 原産国…地中海沿岸地域

- 花色…白、黄色、オレンジ、複色

- 草丈…20㎝~50㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:4 to 8

スイセンとは

スイセンは、ヨーロッパ、北アフリカ、アジアに約60種が分布するヒガンバナ科スイセン属の多年草です。

自生地は主に牧草地や森の中、草原などの開けた場所で、特にイベリア半島に多くの種が分布しています。

日本への渡来時期は不明ですが、平安時代末期の書物にスイセンの絵が描かれていることから、この時代にはニホンスイセンが渡来していたと考えられています。

後の江戸時代にはキズイセンが渡来しています。

ニホンスイセンは本州以南の海岸近くで野生化したものが多数見られます。

品種改良も盛んで、英国王立園芸協会には2万を超える品種が登録されています。

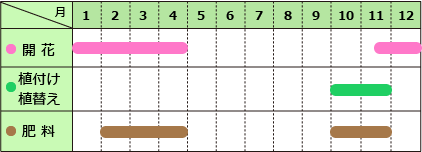

スイセンの花期は11月中旬~4月。

多くの品種は3月~4月に開花しますが、早いものでは11月中旬に花を咲かせるものもあります。

花期になると、葉の間から長い花茎を伸ばし、花を横向きから下向きに咲かせます。

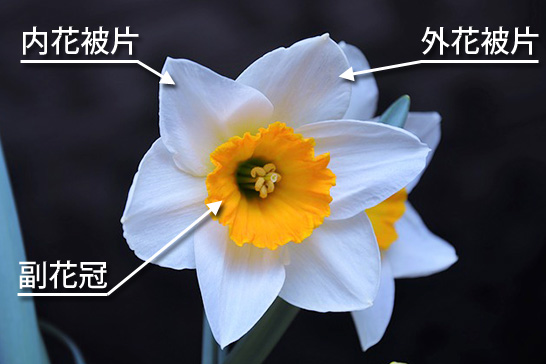

▼スイセンの花

花被片(かひへん)は6個、中央には筒状~花冠状、杯状の副花冠(ふくかかん)があります。

※花被片(かひへん)…萼片と花弁を合わせて花被片と呼び、その全体を花被と呼ぶ。

スイセンやユリ、モクレンなど萼片と花弁が類似する、あるいはほとんど区別できない場合に用いられる。

内外2列になっている場合、外側にあるものを外花被(がいかひ)、内側を内花被(ないかひ)と呼ぶ。

※副花冠(ふくかかん)…花被や花冠の内側にある弁状、または花冠状の付属物。

▼スイセンの花の構造

雄しべは6個、雌しべは1個。

雌しべの柱頭は小さく3裂します。

▼スイセンの雄しべと雌しべ

花には多くの場合香りがあります。

花色は白、黄色、ピンク、オレンジなど。

副花冠の形状も様々で、カップ状のものから筒状、花弁状とバラエティーに富んでいます。

▼スイセンの花

葉は帯状~線形で、やや厚みがあります。

夏には地上部を枯らせて休眠期に入り、秋から初夏にかけて生育します。

▼スイセンの花と葉の様子

耐寒性が高く、数年間は植えっ放しでも美しい花を咲かせてくれます。

病害虫の発生もほとんどなく、育てやすい植物です。

スイセンの毒性

スイセンには全草に毒性があります。

リコリンなどアルカロイド系の有毒物質を含み、誤食すると下痢やおう吐などの中毒症状を引き起こします。

最も多い事例が、スイセンの葉をニラと間違えて食べてしまうという誤食です。

葉の形状は似ていますが、ニラの葉には独特の強烈な匂いがあり、スイセンにはありません。

誤食しないよう、ニラなどの近くには植えないなどの配慮が必要です。

スイセンの代表的な品種

スイセンの分類

スイセンは1万種以上の園芸品種があり、現在も品種改良が盛んに行われ、年々その数は増加しています。

このため、品種名の混乱を避ける意味合いもあり、交配親の野生種、花姿などにより、イギリス王立園芸協会が定めた系統に分類されています。

①ラッパズイセン

②タイハイスイセン(大杯スイセン)

③ショウハイスイセン(小杯スイセン)

④八重咲きスイセン

⑤トリアンドルス系

⑥キクラミネウス系

⑦ジョンキル系

⑧房咲きスイセン

⑨クチベニスイセン系

⑩ペチコートスイセン系

⑪バタフライスイセン

⑫その他のスイセン

⑬野生種

この分類は便宜上のものであり、植物学上のものではありません。

ラッパズイセン

原種ラッパズイセンを元に作出された品種の系統です。

1本の花茎に1つの花が咲き、ラッパ状の副花冠の長さが花被片と同等もしくは長いのが特徴です。

主な花期は3月~4月です。

原種スイセン・ラッパズイセン(Narcissus pseudonarcissus)

西ヨーロッパに広く分布しており、世界で栽培されている原種スイセンです。

花被片は淡黄色~黄色、副花冠は黄色で、草丈20~30㎝に成長します。

幾つかの亜種があり、花の大きいものや白花のものもあります。

本種を元に数多くの品種が作出されています。

ラッパズイセン・マウントフット( ‘Mount Hood ’)

白花の有名品種です。

副花冠は咲き進むに連れてクリーム色から白へと変化します。

ラッパズイセン・ピンクパラソル (‘Pink Parasol’)

スイセンでは珍しいサーモンピンクの副花冠が印象的な品種です。

ラッパズイセン・キングアルフレッド(‘King Alfred’)

長い副花冠がラッパズイセンらしい品種です。

鮮やかな黄色と大きな花で人気です。

他にも多数の品種があります。

タイハイスイセン(大杯スイセン)

1つの花茎に1つの花が咲き、ラッパ状の副花冠の長さが花被片と同等以下、かつ1/3以上のスイセンを指します。

主な花期は3月~4月。

カップ咲きスイセンと呼ばれることもあります。

タイハイスイセン・アイスフォーリス( ‘Ice Follies’)

副花冠は咲き進むと白に変化します。

花径10㎝程度の大輪です。

タイハイスイセン・キャメロット(‘Camelot’)

美しい黄色の花弁が特徴です。

多くの園芸品種の交配親となっている銘花です。

タイハイスイセン・プロフェッサーアインシュタイン(‘Professor Einstein’)

花被片と副花冠のコントラストが美しい品種です。

ショウハイスイセン(小杯スイセン)

1本の花茎に1つの花が咲き、副花冠の長さが1/3以下のスイセンです。

小カップスイセンと呼ばれますが、国内ではあまり流通しません。

八重咲きスイセン

1本の花茎に1つの花が咲き、副花冠、雄しべ、雌しべが花弁化して八重咲きになったものです。

八重咲きスイセン・タヒチ(‘Tahiti’)

明るい花色が魅力の八重咲きスイセンです。

八重咲きスイセン・フォンシオン ‘VonSion’

戦前から植えられている古典品種の八重咲きスイセンです。

花は鮮やかな黄色ですが、劣化すると緑色を帯びます。

トリアンドルス系

花は下向きに咲き、花弁がわずかに反り返るのが特徴です。

一つの花茎に2~5個の花が咲きます。

原種スイセン・トリアンドルス(Narcissus triandrus)

フランス、スペイン、ポルトガルに分布する原種スイセンです。

森林や低木地、山岳地帯の露出した場所など、酸性土壌の地域に自生しています。

花は垂れ下がり、白に近い淡い黄色で花被片が反り返るのが特徴です。

本種を元に数多くの園芸品種が作出されています。

キクラミネウス系

花は下向きに咲き、副花冠は長い筒状、花弁は反り返ります。

シクラメン咲きスイセンとも呼ばれます。

一つの花茎に1個の花が咲きます。

原種スイセン・キクラミネウス(Narcissus cyclamineus)

ポルトガル、スペインに分布する原種スイセンです。

牧草地や水路の縁など、湿り気のある場所に自生しています。

花は鮮やかな黄色で垂れ下がり、花被片が大きく後ろに反り返ります。

副花冠は花被片の3/4以上の長さです。

本種を元に数多くの品種が作出されています。

ジョンキル系

ジョンキル(Narcissus Jonquilla)とアポダンサス節(Apodanthi)の特徴を持つ系統です。

強い芳香があり、「香りスイセン」「芳香スイセン」とも呼ばれます。

一つの花茎に1~5個の花を咲かせます。

原種キズイセン(Narcissus jonquilla)

スペイン、ポルトガルに分布する原種スイセンです。

岩の多い丘陵などに多く自生しています。

イトズイセン、ジョンキルスイセンとも呼ばれます。

花は鮮やかな黄色で横向きに咲き、強い芳香があります。

一つの花茎に2~5個の花が付きます。

葉が細いのが特徴です。

フサザキスイセン系(タゼッタ系)

房咲きスイセンから作出された系統です。

一つの花茎に2~30個の花を咲かせる房咲きで香りがあります。

花期は秋から春で、花弁は広がり、反り返りません。

ニホンズイセンも房咲きスイセンに分類されます。

原種フサザキスイセン(Narcissus tazetta subsp. tazetta)

ヨーロッパから北アフリカ、西アジアに分布する原種スイセンです。

花被片は白~クリーム色、副花冠は黄色。

ニホンスイセンに似ていますが、多くの場合花被片の幅がニホンスイセンより狭く、副花冠の縁が円鋸歯になるのが特徴です。

ニホンスイセン(Narcissus tazetta var. chinensis)

日本で古くから栽培されているスイセンの代表品種です。

フサザキスイセンが中国に渡り、後に日本に渡来したものと考えられています。

花被片は白、副花冠は黄色で、フサザキスイセンに比べると花被片の幅が広く、副花冠の縁が波打たないのが特徴です。

各地で野生化しており、群生を見ることが出来ます。

狭義では「スイセン」というと本種を指します。

シロバナスイセン(Narcissus papyraceus)

地中海沿岸地域を中心に北アフリカ、西ヨーロッパに分布する原種スイセンです。

花は花被片、副花冠共に白く、一つの花茎に5~15個の花を咲かせます。

ペーパーホワイトとも呼ばれます。

※かつてはフサザキスイセンと同種とされていましたが、現在では別種として扱うのが一般的です。

クチベニズイセン系

スペインからギリシャにかけて広く分布する原種クチベニズイセンから作出された系統です。

一つの花茎に1個の花が付き、花被片は白。

副花冠が短く、多くの品種で、中央が黄色~淡緑色、縁が赤になります。

原種クチベニズイセン(Narcissus poeticus)

ヨーロッパ南部から中央部にかけて分布する原種スイセンです。

牧草地や森林の空き地などに自生しています。

古くから世界中で栽培されており、帰化しています。

本種から多数の品種が作出されています。

ペチコートスイセン系(ブルボコディウム系)

原種ブルボコディウムを元に作出された系統です。

ラッパ状の大きな副花冠を持つ、ユニークな花姿のスイセンです。

原種ブルボコディウム(Narcissus bulbocodium)

ヨーロッパ南西部に分布する原種スイセンです。

草原や森の空き地などに自生しています。

草丈10㎝~20㎝、大きな副花冠が特徴です。

花色は黄色から淡いクリーム色。

園芸品種では白花品種もあります。

バタフライスイセン

大きく発達した副花冠が、長さの1/3以上裂けている品種です。

個性的な花姿と華やかさで、近年人気の系統です。

その他、小さな花を咲かせるミニチュアスイセンなどの系統があります。

スイセンの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

日照時間が足りないと花付きが悪くなります。

よく日の当たる場所で育てて下さい。

夏越し

鉢植えの場合は、花が終わって葉が枯れるまでは水と肥料を与えて球根を育てて下さい。

葉が枯れたら切り取り、球根を掘り上げない場合は、やや乾燥気味に管理します。

風通しの良い涼しい日陰に移動すると暑さで球根が傷む心配がありません。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

冬の間は葉が出て来なくても成長しています。

乾燥しすぎないように注意して下さい。

肥料

元肥として緩効性化成肥料を用土に混ぜ込みます。

庭植えの場合は、追肥の必要はほとんどありません。

鉢植えの場合は、芽が出た頃と花後のお礼肥を施します。

どちらもリン酸分の多い肥料を施して下さい。

窒素分が多いと葉ばかりが茂って花が付かない事があります。

植え付け、植え替え

植え付け

適期は10月~11月です。

本格的な冬が来る前に根が十分に生育するよう、早目に植え付けて下さい。

庭植えの場合は、水はけが悪いようなら用土に腐葉土を混ぜて、水はけの良い環境を作って下さい。

さらに元肥として、緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

植え付けの深さは、球根の高さの2~3倍程度です。

株間は、ラッパズイセンなどの大きな球根は20㎝程度、中~小球根で10~20㎝程度です。

鉢植えの場合は、市販の球根用の培養土か、赤玉土(小粒)6・腐葉土3・パーライト1などの水はけの良い配合土に緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

球根の頭がわずかに見える程度の深さに植え付けます。

植え替え

鉢植えの場合は、球根が混み合うと生育、花付きともに悪くなります。

葉が枯れた頃に球根を掘り上げて分球し、ネットに入れて風通しの良い場所で保管しておき、秋に植え付けて下さい。

庭植えの場合は、数年間は植えっぱなしで大丈夫です。

球根が増えて混み合っているようなら、分球を兼ねて植え替えを行って下さい。

花がら摘み

花が終わった花茎は、付け根から切り取って下さい。

葉は球根の成長に必要です。

枯れるまでは切らないでそのままにしておきます。

増やし方(分球)

分球で増やすことが出来ます。

分球

葉が枯れてから球根を掘り上げて、分球します。

秋まで保管しておき、植え付けて下さい。

小さな球根は開花までに時間がかかります。

病気、害虫

モザイク病

発病すると、葉に黄色い斑が入ります。

枯れることはありませんが、生育が悪くなります。

またモザイク病に感染した球根から出来た小球はモザイク病を発病します。

治ることはありませんので、廃棄して下さい。

このウイルス病はアブラムシによって媒介される病気です。

アブラムシが発生しないように注意し、発生した場合は速やかに駆除して下さい。