- 学名…Erythranthe × hybrida (Voss) Silverside

synonym Mimulus × hybridus Voss - 和名…ニシキミゾホオズキモドキ(錦溝酸漿擬)

- 科名…ハエドクソウ科

- 属名…エリスランテ属

- 原産国…北アメリカ

- 花色…赤、オレンジ、黄、白、ピンク、複色

- 草丈…20㎝~30㎝

- 日照…日なた~半日蔭

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:6 to 9

ミムラスとは

ミムラスは、ハエドクソウ科エリスランテ属の多年草です。

ミムラスの名前は、旧属名(ミゾカクシ属:Mimulus)が流通名として定着したもので、現在は旧ミゾカクシ属の多くがエリスランテ属に再編成されています。

エリスランテ属は、北アメリカ、中央アメリカ、南アメリカ、東アジアから東南アジアに約128種が分布しています。

日本ではミゾホオズキ(Erythranthe inflata)など2種が湿地や溝などに自生しています。

観賞用として栽培されるのは主に、北アメリカ原産のセイタカミゾホオズキ(Erythranthe guttatus)の交雑種です。

本来は多年草ですが、日本の気候では夏の暑さで枯れることが多いため、秋まき一年草として扱うのが一般的です。

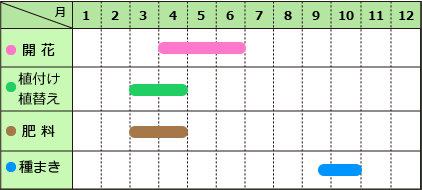

ミムラスの花期は4月~6月。

花期になると、上部の茎の葉の付け根から短い花柄を伸ばし、花径4~5㎝程度の花を咲かせます。

花は唇形花(しんけいか)。

※唇形花(しんけいか)…筒状に合着した花弁の先が上下2つに分かれ、唇のような形になっている。

上部を上唇(じょうしん)、下部を下唇(かしん)と呼ぶ。

シソ科、ゴマノハグサ科の植物に多く見られる。

▼ミムラスの花

花はトレニアに似ています。

ミムラスの唇形花は、上唇が2裂、下唇が3裂しています。

下唇には隆起した筋が2つあり、毛のような突起が密生しています。

雄しべは4個、雌しべは2個。

▼ミムラスの雄しべと雌しべ

ミムラスの名前は、この花姿に由来します。

ラテン語で道化を意味する「mimus」、ギリシャ語で猿を意味する「mimo」から付けられ、道化師が歯をむき出しにして笑っている顔や、猿がおどけたような顔に花を見立てたものです。

花色は、赤、オレンジ、黄色、ピンク、白。

花弁に斑点の入る品種もあり、より派手な印象です。

▼斑点が入るミムラスの花

果実は蒴果(さくか)。

袋状になった萼に包まれています。

※蒴果(さくか)…乾燥して裂開し、種子を放出する果実のこと。

複数の心皮からなり、熟すと心皮と同数に裂ける。アサガオ、ホウセンカ、カタバミなどに見られる。

▼ミムラスの果実

葉は対生し、卵形から楕円形で、縁に鋸歯があります。

茎は多数分枝しながら花を咲かせ、草丈20~30㎝程度に成長します。

▼ミムラスの葉の様子

暑さに弱い性質で、寒冷地では夏にも花を咲かせますが、その他の地域では夏前に暑さで枯れます。

秋まきで育てる場合は、ポットで冬を越して春になってから植え付けると、霜の心配なく安心です。

ミムラスの育て方

栽培環境

自生地は水辺や湿地で、半日陰の湿り気のある土壌を好みますが、園芸品種は日なたから半日陰まで適応します。

日当たりが良い方がしまった草姿で育つので、春は日当たりの良い場所で育てて下さい。

鉢植えの場合は、5月頃になって気温が上がってきたら、半日陰の場所に移動します。

冬越し

秋に種をまいた場合は、ポットで冬を越した方が無難です。

霜の当たらない日当たりの良い場所で管理して下さい。

庭に植え付けた場合は、霜よけを設置します。

水やり

庭植えの場合は、乾燥が続くようなら水やりをして下さい。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

湿り気のある土壌を好み、乾燥に弱い性質です。

特に開花期の水切れには注意して下さい。

肥料

庭植えの場合は、元肥として用土に堆肥や緩効性化成肥料を混ぜ込んでおいて下さい。

追肥の必要はありません。

鉢植えの場合は、元肥として緩効性化成肥料を施し、生育や葉色が悪くなるようなら液体肥料を追肥します。

肥料が多いと葉ばかりが茂って花付きが悪くなるので、様子を見ながら与えて下さい。

植え付け

庭植えの場合は、用土に腐葉土をたっぷりと混ぜ込み、さらに元肥として緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

株間は20㎝程度です。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)5・腐葉土3・バーミキュライト2などの配合土に少量の緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

増やし方(種まき)

種まきで増やすことが出来ます。

種まき

適期は9月下旬~10月です。

種が細かいので播種箱にまきます。

種が重ならないように注意して下さい。

好光性種子のため、覆土は必要ありません。

発芽温度は20℃前後です。

水は底面給水で管理し、発芽後、本葉が2~3枚程度になったらポット上げして下さい。

冬の間は霜の心配のない軒下などで管理し、春になってから定植します。

病気・害虫

アブラムシが発生することがあります。

見つけ次第、駆除して下さい。