- 学名…Pericallis hybrida B.Nord.

- 和名…シネラリア

- 別名…サイネリア、フウキギク(富貴菊)、フキザクラ(富貴桜)

- 科名…キク科

- 属名…ペリカリス属

- 原産国…アゾレス諸島、カナリア諸島、マデイラ諸島

- 花色…青、ピンク、白、黄、紫、複色

- 草丈…20㎝~60㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:9 to 11

サイネリアとは

サイネリアは、キク科ペリカリス属の多年草です。

ペリカリス属は、アゾレス諸島、カナリア諸島、マデイラ諸島に約15種が分布しています。

栽培されるのはカナリア諸島原産のペリカリス属の植物を元にしたハイブリッド品種で、「サイネリア」または「シネラリア」の名前で流通しています。

大元となる交雑種は、1977年にイギリス王室でペリカリス・クルエンタ(Pericallis cruenta)とペリカリス・ラナータ(Pericallis lanata)から作られたとされています。

この交雑種を元として、現在の園芸品種群(Pericallis hybrida)が作られたと考えられています。

日本へは明治初年に渡来し、昭和初期には鉢花として普及していたようです。

以前は「シネラリア」の名前で流通していましたが、「シネ」が死をイメージさせるということから、現在園芸界では「サイネリア」と呼ばれています。

シネラリアの名前は、旧属名が流通名として定着していたものです。

本来は多年草ですが、日本の高温多湿の環境が苦手なため、一年草として扱うのが一般的です。

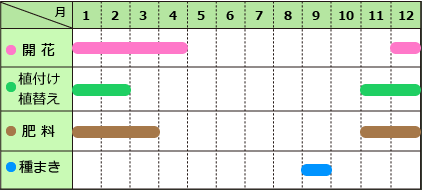

サイネリアの花期は12月~4月。

花期になると細かく分枝した茎の頂部に、多数の頭花(とうか)を咲かせます。

頭花(とうか)…主にキク科の植物に見られる花序の形で、頭状花(とうじょうか)とも呼ばれます。

花序は一つの花のように見えますが、2種類の小さな花で構成されています。

中心部分の管状花(かんじょうか)と、周辺の舌状花(ぜつじょうか)です。

▼サイネリアの頭花

頭花は直径3~7㎝程度の大きさです。

管状花は外側から中心へと咲き進みます。

雄性先熟(ゆうせいせんじゅく)で、先に雄しべが成熟して花粉を出した後、雌しべが伸びて成熟します。

▼サイネリアの管状花

舌状花は多くの品種で基部の色が変化し、複色となります。

花色は非常に豊富で、青、ピンク、白、黄、紫、複色など。

花径3㎝ほどの小輪から、中輪、大輪、花径8㎝にもなる巨大輪と、本当に数多くの品種が流通しています。

▼様々な花色のサイネリア

葉は互生し、心形~腎形で縁に波状の鋸歯があります。

茎は下部から多数分枝して、草丈20~60㎝程度に成長します。

株はこんもりと茂り、最盛期には株を覆うように多数の花を咲かせます。

▼サイネリアの葉の様子

サイネリアは冬の鉢花として流通していますが、耐寒性は低く、0℃以下の気温では枯死してしまいます。

冬は室内での管理が基本になります。

サイネリアの育て方

栽培環境

日当たりの良い場所が適しています。

日照時間が足りないと花付きが悪くなったり、花色が褪せます。

よく日の当たる場所で育てて下さい。

雨や霜に当たると株が傷みます。

戸外では雨や霜の避けられる軒下などで管理して下さい。

生育適温は10℃~20℃です。

種や苗から育てる場合

暑さが苦手な性質です。

秋の彼岸頃までは、戸外の半日陰の涼しい場所が適しています。

彼岸~11月までは日に当てて育て、12月に入ったら室内に取り込んで、日当たりの良い窓際などに置いて下さい。

気温が0℃以下にならなければ、戸外で育てることも出来ます。

その場合も、夜間に冷え込む時は室内に取り込んで下さい。

冬に開花株を購入した場合

開花株は温室で育てられています。

寒さには慣れていないので、冬は室内の日当たりの良い場所で管理して下さい。

春以降

霜の心配がなくなれば、戸外で花を楽しむことが出来ます。

雨に当たると株が傷むので、軒下などの雨の避けられる場所に置いて下さい。

水やり

用土の表面が乾いたらたっぷりと水やりをします。

花に水がかかると傷みます。

株元にそっと水を注いで下さい。

肥料

肥料が切れると花が咲かなくなったり、葉色が褪せたりします。

11月~3月頃までは肥料切れに気を付けて下さい。

緩効性化成肥料を定期的に置き肥するか、液体肥料を10日に1回程度、施します。

植え付け、植え替え

植え付け(用土)

赤玉土(小粒~中粒)5・腐葉土3・ピートモス(酸度調整済)2などの配合土に、緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

植え替え

購入した開花株は、根詰まりを起こしていることがあります。

鉢底から根が出ているようなら、鉢から株を抜き、根鉢を崩さないように一回り大きな鉢に植え替えて下さい。

花がら摘み

花弁が散る前に摘み取ることで、次の花が開花しやすくなります。

終わりかけた花はこまめに摘んで下さい。

切り戻し

花が少なくなって開花が一段落したら、脇芽がある節の上で切り戻しを行います。

そうすると脇芽が伸びて再び花が咲きます。

増やし方(種まき)

種まきで増やすことが出来ます。

挿し芽も可能ですが、夏越しをさせる必要があり、管理が困難です。

種まき

適期は9月頃です。

発芽温度は20℃前後です。

種まきで育てた場合は、開花が3月~5月頃になります。

種が非常に細かいので、種は播種箱にまきます。

好光種子のため、覆土は必要ありません。

水やりは底面給水で、水を切らさないように管理して下さい。

発芽後、本葉が4~5枚程度になったらポット上げし、根が回ったら鉢に植え付けます。

病気・害虫

うどんこ病

10月~5月、特に春と秋に発生しやすい病気です。

葉が小麦粉をまぶしたように白くなります。

病気が拡大すると生育に影響します。

発病した葉は取り除き、殺菌剤で対処して下さい。

灰色かび病

冬の低温期に発生しやすい病気で、ひどくなると枯れることがあります。

散った花弁が葉に付着したままになっていると病気の原因になります。

常に株を清潔な状態に保ち、発生の予防に努めて下さい。