- 学名…Isotoma

- 科名…キキョウ科

- 属名…イソトマ属

- 別名…ローレンティア

- 原産国…オーストラリア、ニュージーランド

- 花色…紫、青、白、ピンク

- 草丈…20㎝~40㎝

- 日照…日なた(夏場は半日蔭)

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:10 to 11

イソトマとは

イソトマはキキョウ科イソトマ属の多年草です。

イソトマ属には約12種の植物が分類されており、オーストラリア、ニュージーランドおよびニューギニアに分布しています。

その中で観賞用として栽培されるのは主に、イソトマ・アクシラリス(Isotoma axillaris)とイソトマ・フルビアティリス(Isotoma fluviatilis)です。

両種ともにオーストラリア東部原産です。

日本へは昭和38年に、京都府立植物園に導入されています。

本来は多年草ですが、冬の寒さで枯れることが多いため、一年草として扱うのが一般的です。

かつてはローレンティア属に分類されていたため、ローレンティアと呼ばれることもあります。

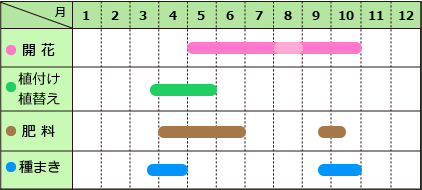

花期は5月~10月。

花期になると、葉の付け根から花柄を伸ばし、直径3~4㎝程度の花を咲かせます。

▼イソトマ・アクシラリスの花

花冠は基部が筒状で先が深く5裂し、星形に開きます。

▼イソトマの花

雄しべの葯は合着しています。

葯にはまばらに短い毛が生えており、下側には1本の剛毛があります。

▼イソトマの雄しべ

雄性先熟で、先に雄しべが成熟した後、雌しべが雄しべ筒の中から出てきます。

※イソトマ・フルビアティリスでは、両性花の他、雄花、雌花が付くことがあります。

▼イソトマの雌しべ

花色は紫、青、白、ピンク。

真夏には開花が鈍りますが、長い花期の間、花は次々と開花します。

▼ピンクのイソトマ

果実は円錐形~倒卵形、半球形の蒴果(さくか)。

※蒴果(さくか)…乾燥して裂開し、種子を放出する果実のこと。

複数の心皮からなり、熟すと心皮と同数に裂ける。アサガオ、ホウセンカ、カタバミなどに見られる。

葉は卵形~倒卵形で、品種により羽状に裂けたり、鋸歯状であったりします。

▼イソトマの葉

葉はこんもりとよく茂り、花を咲かせて草丈20~40㎝程度に成長します。

株が横に広がる性質があるので、ハンギングにも向いています。

涼しげな色合いの花と細い葉が、繊細な印象の植物です。

▼たくさんの花を咲かせるイソトマ

寒さに弱い性質ですが、霜を避けて5℃以上の気温が保てる場所であれば冬越しも可能です。

高温多湿の環境がやや苦手なため夏場は涼しい半日陰で管理しますが、暖地では真夏には花が咲かないことが多いです。

イソトマの毒性

イソトマには全草に毒性があります。

同属の植物には、筋麻痺などを起こすアルカロイド系の有毒物質が含まれているという報告があります。

葉や茎を傷つけた時に出る乳液は、皮膚が敏感だとかぶれることがあり、目に入ると失明の恐れがあります。

数年前の事例ですが、兵庫県の小学校の花壇に植えられていたイソトマの手入れをしていた児童数人が、目の痛みを訴えるというニュースが少し話題になりました。

花がら摘みや切り戻しの作業をする際には少し注意が必要です。

ちなみにイソトマの花言葉は「強烈な誘惑」と「猛毒」です。

イソトマの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

高温多湿に弱いので、夏場は風通しが良く、強い西日が当たらない半日陰の場所で管理します。

夏の管理等を考えれば、庭植えよりも鉢植えで育てる方が無難です。

夏越し、冬越し

夏越し

高温多湿を嫌います。

梅雨の時期は、できれば雨の当たらない軒下などで管理します。

梅雨明け以降は、強い西日が避けられる、風通しの良い場所で育てて下さい。

開花が鈍るようなら、草丈の半分程度の位置で切り戻します。

秋になれば再び開花します。

冬越し

冬越しには5℃以上の気温が必要だと言われています。

暖地の場合は、霜の当たらない軒下などの日当たりの良い場所で冬越しをすることが出来ます。

気温が下がる心配がある時だけ、室内に取り込みます。

その他の地域の場合は、室内に取り込んで日の当たる窓辺などで管理して下さい。

水やり

乾燥気味の環境を好みます。

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

鉢植えの場合は、用土の表面がよく乾いてからたっぷりと。

冬越し中の株は、乾燥気味に管理します。

肥料

庭植えの場合は、春と秋に少量の緩効性化成肥料を置き肥します。

鉢植えの場合は、生育期間の4月~6月、9月中旬~10月中旬の間に、液体肥料を1か月に1~2回程度施して下さい。

あまり多くの肥料を必要としません。

肥料が多いと、葉ばかりが茂って花付きが悪くなったり、草姿が乱れるので注意して下さい。

植え付け、植え替え

適期は3月下旬~5月です。

植え付け

庭植えの場合は、用土に腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作って下さい。

さらに元肥として、緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)6・腐葉土3・パーライト1などの水はけの良い配合土に、緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

植え替え

鉢植えで冬越しをした株は、植え替えを行います。

根鉢を軽く崩して、一回り大きな鉢に植え替えて下さい。

花がら摘み

花がらをそのままにしておくと次々と種が出来ます。

種を採らない場合は、花が終わったら付け根の部分で切り取って下さい。

茎や葉から出る乳液は、毒性があるので注意して下さい。

切り戻し

草姿が乱れたら、適宜、切り戻しを行って下さい。

増やし方(挿し芽、種まき)

挿し芽と種まきで増やすことが出来ます。

挿し芽

適期は、梅雨時期の6月~7月上旬です。

茎を先端から7㎝程度の長さに切り取って、挿し穂にします。

下の葉を取り除き水揚げをしたら、挿し木用土に挿して下さい。

明るい日陰で水を切らさないように管理して、発根を待ちます。

種まき

適期は3月下旬~4月です。

秋の9月中旬~10月頃にもまくことが出来ます。

寒さに弱い性質ですが、暖地であれば戸外の霜の当たらない暖かい場所で冬越しをすることが出来ます。

その他の地域では、冬場は室内で管理することになります。

発芽温度は15℃前後です。

種が細かいので、ピートバンを利用すると便利です。

種が重ならないように注意してまき、好光性種子のため、覆土はごく薄く。

水やりは底面吸水で行います。

発芽後に間引き、本葉が2~3枚程度になったらポット上げして下さい。

秋にまいた場合は、ポット苗の状態で冬を越し、春に定植します。

病気・害虫

病害虫の発生はほとんどありません。