- 学名…Gloriosa superba L.

- 和名…キツネユリ(狐百合)

- 別名…グロリオサ、ユリグルマ(百合車)

- 科名…イヌサフラン科

- 属名…キツネユリ属

- 原産国…アフリカ、熱帯アジア

- 花色…赤、黄、白、オレンジ、ピンク、複色

- 草丈…1m~2m(つる性)

- 日照…日なた(夏は半日蔭)

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:8 to 10

グロリオサとは

グロリオサは、アフリカから熱帯アジアにかけて分布するイヌサフラン科キツネユリ属の多年草です。

草原やサバンナ、林縁や海岸林、茂みなど多様な環境に分布しています。

グロリオサの名前はキツネユリ属の学名が流通名として定着したものです。

キツネユリ属には7種の植物が分類されていますが、観賞用として栽培されるのはキツネユリ(Gloriosa superba)のみです。

ここではキツネユリをグロリオサとして紹介しています。

グロリオサは、地中の茎が球状に肥大化した球茎(きゅうけい)を持つ球根植物です。

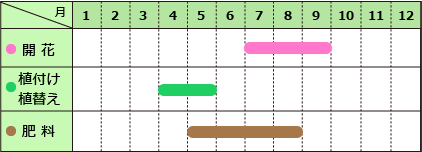

グロリオサの花期は7月~9月。

花期になると、茎の上部の葉の付け根から長い花柄を伸ばし、直径10㎝程度の花を咲かせます。

花は下向きに付き、花柄は長さ10~15㎝。

▼グロリオサの花

花被片(かひへん)は6個あり、開花と共に反り返ります。

※花被片(かひへん)…萼片と花弁を合わせて花被片と呼び、その全体を花被と呼ぶ。

スイセンやユリ、モクレンなど萼片と花弁が類似する、あるいはほとんど区別できない場合に用いられる。

内外2列になっている場合、外側にあるものを外花被(がいかひ)、内側を内花被(ないかひ)と呼ぶ。

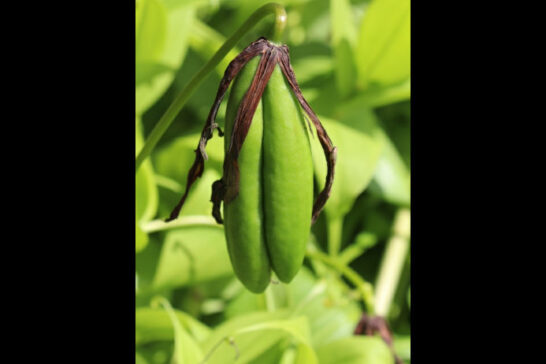

▼開花前のグロリオサ

花被片は長さ4.5~5cm 、幅2.5~3.5㎝の線状披針形で、縁が縮れます。

基本種では赤色で基部が黄色を帯びます。

▼グロリオサの花被片の様子

雄しべは6個、四方に広がり反り返ります。

雌しべは1個、柱頭は3裂しています。

▼グロリオサの雄しべと雌しべ

「グロリオサ」はラテン語で「栄光」を意味します。

花色は赤の他、赤、黄、白、オレンジ、ピンク、複色。

▼黄色のグロリオサ

果実は長さ3.7~5㎝、幅1~1.4㎝の円筒形の蒴果(さくか)。

※蒴果(さくか)…乾燥して裂開し、種子を放出する果実のこと。

複数の心皮からなり、熟すと心皮と同数に裂ける。アサガオ、ホウセンカ、カタバミなどに見られる。

▼グロリオサの果実

熟すと裂け、中の種子が露出します。

種子は球形で鮮やかな赤色に熟します。

▼グロリオサの種子

葉は互生、または対生し、長さ7~13㎝の披針形~卵状披針形です。

葉先は尾状に伸びて巻きひげのようになり、他のものに絡み付きながら成長していきます。

▼グロリオサの葉の様子

▼たくさんの花を咲かせたグロリオサ

熱帯植物のため耐寒性は低く、冬には球根を掘り上げて保管するか、鉢ごと室内に取り込みます。

他のものに絡みつく性質から、フェンスやネットに絡ませたり、あんどん仕立てにして楽しむこともできます。

グロリオサの毒性

グロリオサの球根には、コルヒチンというアルカロイド系の有毒物質が含まれています。

コルヒチンは痛風の治療に利用される成分ですが、誤食すると重大な中毒症状を引き起こします。

球根の形状がヤマイモやナガイモに似ていることから、誤食による事故がまれに起こります。

通常栽培する分には問題ありませんが、食用とされる植物との混植は避け、掘り上げた球根は野菜と別の場所で保管するなどの配慮が必要です。

▼グロリオサの球根

ちなみにグロリオサの球根には、ヤマイモのような粘りは無いそうです。

グロリオサの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

過湿な環境では、球根が腐ったり、葉枯病が発生しやすくなります。

必ず、水はけが良く風通しの良い場所で育てて下さい。

夏越し

梅雨の時期に長雨にさらされると球根が腐ってしまうことがあります。

鉢植えの場合は、雨の避けられる場所に移動して下さい。

夏場に水切れを起こすと葉が焼けたようになり回復しないので、乾きすぎるようなら半日陰の場所に移動します。

水やり

乾燥も過湿も苦手な性質です。

庭植えの場合は、根付けばほぼ降雨のみで大丈夫ですが、乾燥が長く続くようなら水やりをして下さい。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

夏場の水切れには注意して下さい。

肥料

庭植え、鉢植えともに、生育期の5月~8月までの間、緩効性化成肥料を定期的に置き肥して下さい。

植え付け

適期は4月~5月です。

地温が高くないと芽が出ないので、暖かくなってから植え付けて下さい。

古い球根がついていた部分の反対の先から新芽が出ます。

横に寝かせた状態で、芽が出る球根の先端を傷つけないように注意して植え付けて下さい。

庭植えの場合は、用土に腐葉土や完熟堆肥をしっかりと混ぜて、水はけの良い環境を作って下さい。

植え付けの深さは10㎝程度、株間は20㎝程度です。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(中粒)6・腐葉土4などの水はけの良い配合土を使います。

植え付けの深さは5㎝~10㎝程度、6号鉢に1球が目安です。

球根が長くて寝かせると鉢に入らない場合は、芽の出る部分が下になるように斜めにして植え付けます。

古い球根が付いていた部分は土から出ても問題ありません。

球根の掘り上げ、保管

秋になって葉が黄色く枯れ始めたら、水やりの回数を減らして乾燥気味に管理します。

葉が完全に枯れたら、雨が降らない土が乾いた状態の日を選んで球根を掘り上げます。

掘り上げた球根は、日陰で3日ほどしっかりと乾燥させます。

乾かした球根は泥を落とし、バーミキュライトやおがくずと一緒にビニール袋に入れ、5℃以下にならない場所で保管して下さい。

鉢植えの場合は、地上部が枯れたらそのまま室内に取り込んで、5℃以下にならない場所で保管することも出来ます。

鉢で冬越しをした場合は、春になったら植え替えを行って下さい。

支柱立て、つるの誘因

つるが伸びてくるので、支柱やネットを利用してつるを誘因して下さい。

花がら摘み

花がらを放置しておくと種が出来ます。

種が出来ると球根に栄養がいかなくなるので、花が咲き終わったら摘んで下さい。

増やし方(分球)

分球で増やすことが出来ます。

分球

茎の付け根の部分から、球根が二股に分かれます。

春になったら切り分けて、切り口を乾かしてから植え付けて下さい。

病気・害虫

ハダニ

高温乾燥期に発生しやすい害虫です。

ハダニは水が苦手なので、潜んでいる葉裏に水をかけることである程度は防除できます。

被害がひどい場合は、薬剤などで対処して下さい。

アブラムシ

新芽にアブラムシが発生することがあります。

アブラムシはウイルス病を媒介することがあるので、見つけ次第、薬剤などで駆除して下さい。