- 学名…Patrinia scabiosifolia Fisch. ex Trevir.

- 和名…オミナエシ(女郎花)

- 科名…スイカズラ科

- 属名…オミナエシ属

- 原産国…日本、朝鮮、中国、モンゴル、ロシア

- 花色…黄色

- 草丈…60㎝~100㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:5 to 8

オミナエシとは

オミナエシは、日本、朝鮮、中国、モンゴル、ロシアに分布するスイカズラ科オミナエシ属の多年草です。

日本では全土に広く分布しており、秋の七草の一つとして、古くは万葉集や源氏物語にも登場する馴染みの深い植物です。

自生地は日当たりの良い草地ですが、現在では一部地域で減少傾向にあります。

東京都では絶滅、新潟県、埼玉県、福井県で絶滅危惧Ⅰ類に分類されています。

オミナエシの花期は8月~9月。

花期になると、上部で多数分枝した茎の先に花序を出し、多数の花を咲かせます。

花序は散房状です。

▼オミナエシの花序

花は花径3~5㎜の鐘形で、花冠の先が5裂しています。

▼オミナエシの花

雄しべは4個、雌しべは1個。

雌しべの柱頭は丸くなっています。

▼オミナエシの雄しべと雌しべ

一つ一つの花はごく小さなものですが、花序は大きく、鮮やかな黄色が目を引き付けます。

花がらも黄色で長く色が残るため、観賞期間の長い花です。

果実は長さ3~4㎜の長楕円形の痩果(そうか)です。

※痩果(そうか)…果実の種類で、果皮が乾いて1個の種子を包み、裂開しないもの。キク科、キンポウゲ科などに見られる。

根生葉はロゼット状に広がり、開花時にはしおれます。

葉柄は3~12㎝、長さ1.8~10.5㎝、幅1.2~3㎝の大きさで、単葉、または羽状に裂けます。

茎葉は対生し、長さ5~15㎝の大きさで、通常羽状に裂けます。

▼オミナエシの葉の様子

茎は上部でよく分枝し、花を咲かせながら草丈60~100㎝程度に成長します。

夏までは、根出葉がロゼット状に広がった状態で過ごし、その後茎を伸ばして花を咲かせます。

株は子株を残して花後に枯れ、残った子株が翌年に花を咲かせます。

▼たくさんの花を咲かせるオミナエシ

耐寒性、耐暑性共に優れており、育てやすい植物です。

流通している品種も改良はほとんど加えられておらず、野の花の趣を持っています。

オミナエシの仲間

オトコエシ(Patrinia villosa)

中国、朝鮮、シベリア、日本に分布している、オミナエシの近縁種です。

日本では北海道から九州、奄美大島に分布しており、日当たりの良い山野などに自生しています。

花はオミナエシによく似た白花です。

草丈100㎝程度に成長し全体に毛が多く、逞しい草姿をしています。

「オトコエシ」の名前は、オミナエシよりも強健で逞しい姿をしていることに由来しています。

オミナエシの育て方

栽培環境

日当たりの良い場所が適しています。

ある程度の耐陰性はあり、半日蔭程度なら育ちますが、日照時間が足りないと生育、花付きともに悪くなります。

美しい草姿で多くの花を楽しむためには、よく日の当たる場所で育てて下さい。

夏越し、冬越し

耐暑性、耐寒性ともに優れており、特に対策の必要はありません。

鉢植えで夏に用土が乾きすぎるようなら、半日蔭に移動して下さい。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

適度に湿り気のある土壌を好むので、鉢植えの場合は夏場の水切れに注意して下さい。

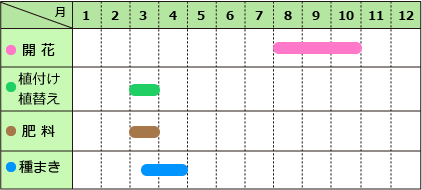

肥料

元肥として、少量の緩効性肥料を用土に混ぜ込んでおきます。

庭植えの場合は、追肥の必要はありません。

鉢植えの場合は、春先と花後に緩効性化成肥料の置き肥をします。

多肥にすると葉ばかりが茂って花付きが悪くなるので、肥料の与えすぎには注意して下さい。

植え付け、植え替え

適期は3月頃です。

植え付け(用土)

庭植えの場合は、水はけが悪いようなら用土に腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作ります。

さらに元肥として、少量の緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

株間は30㎝程度です。

鉢植えの用土は市販の草花用培養土か、赤玉土7・腐葉土3などの配合土に少量の緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

土質はあまり選ばない植物なので、特に気を使う必要はありません。

植え替え

鉢植えの場合は、根詰まりを起こしやすいので基本的に毎年、植え替えを行って下さい。

根を半分くらいに切り詰めて一回り大きな鉢に植え替えるか、株分けを行います。

オミナエシは同じ場所で3年ほど育てていると株が弱って来ます。

庭植えの場合も、3年に一度くらいは掘り上げて、株分け、植え替えを行って下さい。

摘心

ある程度の高さに育ったら摘心を行うと、草丈が抑えられ花数が増えます。

増やし方(株分け・種まき)

株分けと種まきで増やすことが出来ます。

種まきについては下記「種まき」の項目を参照下さい。

株分け

適期は3月です。

大きく育った株を植え替え時にハサミなどで切り分けて植え付けて下さい。

種まき

種の採取

花後に果実が茶色く熟したら花茎ごと切り取って乾燥させます。

カラカラに乾いたら新聞紙の上などで果実をもみほぐして種を採取して下さい。

採取した種は紙袋などに入れて冷暗所で種まきまで保管します。

種まき

適期は3月下旬~4月です。

播種箱に種が重ならないようにまき、覆土は種が隠れる程度に薄く。

発芽温度は15~20℃程度です。

発芽して本葉が2~3枚になったらポット上げし、本葉が5~6枚の頃に定植します。

発芽率が良いので、直まきでも育てることが出来ます。

花が咲くのは翌年になります。

病気・害虫

病害虫の発生はほとんどありません。