- 学名…Ricinus communis L.

- 和名…トウゴマ(唐胡麻)

- 別名…ヒマ(蓖麻)

- 科名…トウダイグサ科

- 属名…トウゴマ属

- 原産国…アフリカ

- 花色…黄色

- 草丈…1m~3m

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:9 to 11

トウゴマとは

トウゴマは、アフリカ北東部原産のトウダイグサ科トウゴマ属の多年草、または一年草です。

原産地の熱帯では多年草ですが、日本のような温帯では気温の関係で一年草として扱います。

一属一種の植物で、トウゴマ属に分類されている植物は本種トウゴマのみです。

トウゴマの種子から採れるひまし油は、工業用の潤滑油や化粧品の材料として広く利用されており、インド、中国、ブラジルなどで活発に栽培されています。

そのため、栽培を逸出したものが世界の熱帯や亜熱帯地域で野生化しており、一部地域では雑草化して問題になっています。

日本へは古い時代に中国を経由して渡来しており、西日本の一部の地域で野生化しています。

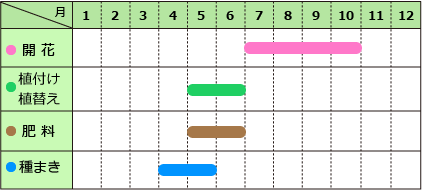

トウゴマの花期は7月~10月。

花期になると、茎の上部の葉の付け根に花序を出し、多数の花を咲かせます。

花序は6~30㎝の長さの総状で、上部に雌花、下部に雄花を付けます。

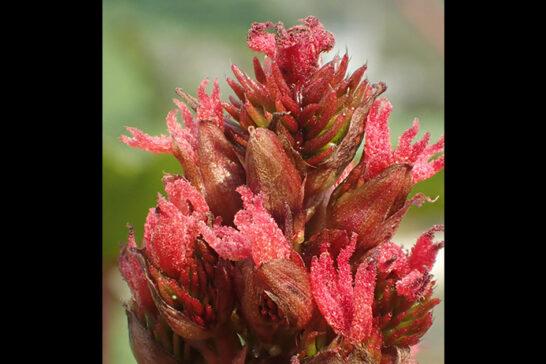

▼トウゴマの花序

花には花弁はありません。

雌花:雌しべは赤~オレンジ色で、柱頭は3裂し、さらに2裂し広がります。

子房は先端に剛毛の生えた円柱状の突起で覆われています。

萼片は長さ4~5㎜の卵形。

▼トウゴマの雌花

雄花:雄しべは束生して直径1~1.2㎝の球形になります。

萼片は長さ7~8㎜の卵形。

▼トウゴマの雄花

果実は長さ1.5~2.5㎝の類球形の蒴果(さくか)。

赤い棘に覆われています。

※蒴果(さくか)…乾燥して裂開し、種子を放出する果実のこと。

複数の心皮からなり、熟すと心皮と同数に裂ける。アサガオ、ホウセンカ、カタバミなどに見られる。

▼トウゴマの果実

果実は熟すと3裂します。

中には3個の種子が入っています。

▼トウゴマの熟した果実

種子は長さ0.7~1.2㎝の楕円形です。

表面にはまだら模様が入り、光沢があります。

トウゴマの属名である「Ricinus」とはラテン語で「ダニ」の意味で、この種の形状に由来しています。

この種子には有毒タンパク質のリシンや、毒性アルカロイドのリシニンが含まれるため、子供やペットの誤食には注意が必要です。

▼トウゴマの種子

葉は長さ30~50㎝、幅30~50㎝の円形で、掌状で深く7~11裂し、縁に鋸歯があります。

葉柄は長さ20~40㎝。

▼トウゴマの葉の様子

茎は直立してまばらに分枝し、草丈1~3mに成長します。

しばしば植物全体が赤~紫色を帯びます。

▼たくさんの実を付けるトウゴマ

耐暑性が高く、強健な性質で育てやすい植物です。

霜に当たると枯れてしまうので、種を採取しておいて春に蒔きます。

こぼれ種でもちょこちょこ発芽します。

トウゴマの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

かなり大きく育つので(草丈1~3m、横幅70~100㎝)、植え場所にはそれなりのスペースが必要です。

鉢植えの場合は、12号鉢以上の大きな鉢で育てます。

夏越し

耐暑性は高く、特に対策の必要はありません。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫ですが、真夏に乾燥が続くようなら朝か夕方に水やりを行って下さい。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

肥料

元肥を施すと大きく育ちます。

大きく育てたい場合は、元肥として緩効性化成肥料や堆肥を用土に混ぜ込んでおきます。

庭植えの場合は、追肥の必要はありません。

鉢植えの場合は、生育期に緩効性化成肥料を置き肥します。

肥料は生育状態を見て調節して下さい。

植え付け、植え替え

植え付け

適期は5月~6月です。

庭植えの場合は、用土に腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作って下さい。

大きく育てたい場合は、元肥として堆肥や緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

株間は70㎝以上です。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)6・腐葉土4などの配合土を使います。

12号鉢以上の大きな鉢に植え付けて下さい。

植え替え

トウゴマは移植を嫌う性質の植物です。

基本的に植え替えは行いません。

増やし方(種まき)

種まきで増やすことが出来ます。

種の採取

トゲトゲの果実が茶色くなり、割れ目ができたら種を採取できます。

晴れた日を選んで採取して下さい。

種子は果実から取り出して乾燥させ、紙袋などに入れて涼しい場所で保管します。

種まき

適期は4月~5月です。

発芽温度が20℃~30℃と高めなので、温かくなってから種を蒔いて下さい。

トウゴマの種は堅いので、一晩水につけて吸水させておきます。

種は花壇や鉢に直まきするか、ポットに蒔きます。

覆土は種1つ分の深さで、種が隠れるようにしっかりと土を被せます。

発芽までは乾かさないように管理し、発芽したらあまり大きくなり過ぎない内に定植して下さい。

移植を嫌う性質なので、根鉢を崩さないように気を付けます。

病気・害虫

病害虫の発生はほとんどありません。