- 学名…Penstemon

- 科名…オオバコ科

- 属名…ペンステモン属

- 原産国…北アメリカ~中央アメリカ

- 花色…白、赤、ピンク、紫、青

- 草丈…30㎝~100㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:品種により異なる

ペンステモンとは

ペンステモンは、北アメリカから中央アメリカに分布するオオバコ科ペンステモン属の植物です。

ペンステモン属には約280種の植物が分類されており、多くの種は多年草、一部は低木、または亜低木です。

美しい花を咲かせる種が数多くあり、観賞用として世界で広く栽培されています。

ペンステモンは園芸植物として北アメリカやヨーロッパで非常に人気のある植物で、古くから品種改良が盛んに行われてきました。

元となった原種も数多く存在し、現在では様々な花色、花姿、草姿の品種が作出され流通しています。

ほとんどの品種は常緑性で、ロゼット状または茎立ちで冬越しをします。

そんなペンステモンですが、日本での流通量はあまり多くありません。

高温多湿の環境が苦手な性質から、夏に枯れてしまう事が少なくないためです。

そのため、本来は多年草ですが、春に花を楽しんで夏には枯れる一年草として扱われている場合もあります。

ペンステモンの花期は主に6月~7月。

※品種により異なります。

花期になると、伸びた茎の上部に花序を出し、多数の唇形花(しんけいか)を咲かせます。

※唇形花(しんけいか)…筒状に合着した花弁の先が上下2つに分かれ、唇のような形になっている。上部を上唇(じょうしん)、下部を下唇(かしん)と呼ぶ。

シソ科、ゴマノハグサ科の植物に多く見られる。

ペンステモンの唇形花は多くの場合、上唇が2裂、下唇が3裂しています。

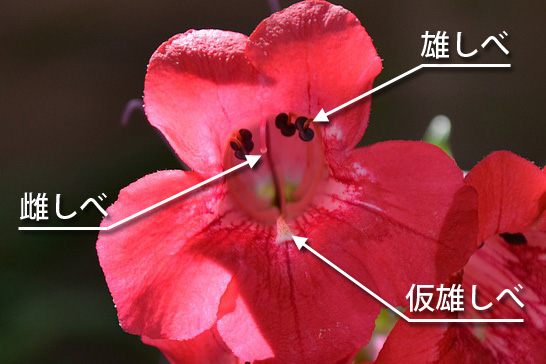

▼ペンステモンの花

雌しべは1個、雄しべは4個、仮雄しべが1個。

▼ペンステモンの雄しべと仮雄しべ、雌しべ

仮雄しべは不稔性で、花冠の口より長く伸びます。

仮雄しべの形は種により様々ですが、毛が生えているものが一般的です。

ペンステモンの名前は、ギリシャ語の「pente=5つ」と「stemon=雄しべ」の合成語に由来しています。

実際の雄しべは4個ですが、仮雄しべが目立つことからこの名前となっています。

▼ペンステモンの仮雄しべ

花の形、咲き方などは品種により異なります。

花色は白、赤、ピンク、紫、青。

葉は対生し、多くの品種で披針形から先の尖った楕円形になります。

▼ペンステモン(ペンステモン・ジギタリス ‘ハスカーレッド’)の葉

日本の高温多湿の環境が苦手ですが、比較的暑さに強い品種もあります。

暑さに弱い品種だと涼しい場所で管理していても枯れてしまうことがあります。

夏場に冷涼な気候の地域では、夏越しも容易で美しい花を毎年咲かせることが出来ます。

ペンステモンの主な品種

非常に多くの品種があります。

ペンステモン・ヘテロフィルス(Penstemon heterophyllus)

アメリカ・カリフォルニア州シエラネバダ山脈のふもとに分布するペンステモンです。

草丈30~50㎝程度に成長し、青~紫色の花を咲かせます。

品種ヘブンリー・ブルー、エレクトリック・ブルーなどが有名です。

ペンステモン・ジギタリス(Penstemon digitalis)

アメリカ・ミズーリ州に分布するペンステモンで、草原や森の縁などに自生しています。

草丈1m~1.5mに成長し、白い花を咲かせます。

和名はシロツリガネヤナギ。

‘ハスカーレッド’ (Penstemon digitalis 'Husker Red')

ペンステモン・ジギタリスの代表品種で、シックな銅葉とややピンク色をおびた白い花のコントラストが印象的です。

花後は葉色が暗緑色になりますが、カラーリーフとしても観賞価値があります。

やや矮性で、草丈60~90㎝程度に成長します。

ペンステモン・コバエア(Penstemon cobaea)

アメリカ・ミズーリ州に分布するペンステモンで、草原や岩場などに自生しています。

草丈30~50㎝程度に成長し、白、またはピンク~紫色の花を咲かせます。

※写真は園芸品種(品種名不明)です。

ペンステモン・グロキシニオイデス(Penstemon × gloxinioides)

ペンステモン・ハルトヴェギー(Penstemon hartwegii)とコバエア(P. cobaea)の種間交雑によって作出された園芸品種です。

花は大輪で、薄紫色を中心に、赤、ピンク、紫など多彩な花色があります。

他にも数えきれない位の品種があり、近年では比較的暑さに強い改良品種も流通するようになっています。

ペンステモンの育て方

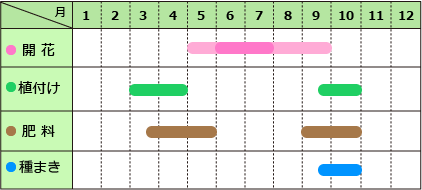

※花期は品種によって異なります。

栽培環境

日当たりが良く、水はけが良く、風通しが良い場所が適しています。

夏の高温多湿が苦手なので、庭植えの場合は夏場の強い西日が当たらない場所で育てて下さい。

夏越し、冬越し

夏越し

花が終わったら早目に切り戻しを行います。

株元から1/2~2/3位の位置でバッサリと切って風通しを良くしてやって下さい。

鉢植えの場合は、梅雨の時期になったら雨の避けられる場所に移動します。

夏場は風通しの良い半日蔭の場所で管理して下さい。

冬越し

耐寒性は高く、特に対策の必要はありません。

冬の寒さに当たらないと開花しない品種が多いので、室内には取り込まず戸外で冬越しをさせて下さい。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

鉢植えの場合は、用土が乾いたらたっぷりと。

乾燥には強く、過湿に弱い植物です。

水のやりすぎには注意して下さい。

肥料

あまり多くの肥料は必要としません。

庭植え、鉢植え共に、春と秋に緩効性化成肥料を置き肥して下さい。

6月以降に肥料が残っていると、夏越しが難しくなります。

夏場に肥料分が残らないように注意して下さい。

植え付け、植え替え

植え付け

水はけの良い土を作ることがポイントです。

庭植えの場合は、用土に堆肥や腐葉土などを混ぜ込んで水はけの良い環境を作ります。

水はけの悪い土地では、盛り土をして高植えにすると効果的です。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土に軽石や鹿沼土を混ぜて水はけの良い用土を作って下さい。

または赤玉土(小粒)6・腐葉土3・川砂やパーライト1の配合土を使います。

植え替え

鉢植えの場合は、一年に一度植え替えを行います。

適期は3月~4月、9月中旬~10月です。

庭植えの場合も、経年と共に生育が悪くなるので、3年に一度位の頻度で、株分けを兼ねて植え替えを行って下さい。

増やし方(株分け、挿し木、種まき)

株分けと挿し木と種まきで増やすことが出来ます。

種まきについては下記「種まき」の項目を参照下さい。

株分け

適期は3月~4月、9月中旬~10月です。

大株になれば株分けをすることが出来ます。

植え替え時に掘り上げた株をスコップなどで分けて、植え付けて下さい。

挿し木

適期は5月~6月、9月中旬~10月です。

2節ほど茎を切り取って挿し穂にします。

下の節の葉を取り除いて水揚げをしたら、下の節が埋まるように挿し木用土に挿します。

水を切らさないように明るい日陰で管理して、発根を待ちます。

種まき

種の採取

種の採取を行う場合は、花後の切り戻しをしないで、果実が茶色く熟すのを待ちます。

しっかりと熟したら、花茎ごと切り取って種を採取して下さい。

採取した種は、紙袋などに入れて冷暗所で保管します。

種まき

適期は9月中旬~10月です。

寒冷地では春に種をまきます。

種は覇者箱やポットにまき、覆土は2㎜程度でごく薄く。

種が小さいので、水の管理は底面給水で行います。

発芽温度は15℃~20℃程度、発芽までは10日前後です。

本葉が2~3枚になったらポット上げし、5~6枚になったら定植して下さい。

病気、害虫

アブラムシが発生することがあるので、発生した場合は薬剤などで駆除して下さい。