- 学名…Lobelia erinus L.

- 和名…ルリミゾカクシ(瑠璃溝隠)

- 科名…キキョウ科

- 属名…ミゾカクシ属

- 原産国…アフリカ

- 花色…紫、青、白、ピンク、複色

- 草丈…10㎝~25㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:10 to 11

ロベリアとは

ロベリアは、アフリカに分布するキキョウ科ミゾカクシ属の一年草、または多年草です。

分布域はニジェール、チャド、スーダン、エチオピア、ソマリアおよび、コンゴからタンザニア以南にあり、沿岸地域の平野部から低山にかけて自生しています。

美しい花を咲かせるため、観賞用として世界で広く栽培されています。

和名はルリミゾカクシ(瑠璃溝隠)。

ミゾカクシ属の植物は世界に約440種が知られており、日本ではサワギキョウ(Lobelia sessilifolia)やミゾカクシ(Lobelia chinensis)などが自生しています。

※ロベリアは自生地では多年草ですが、日本では秋に種を蒔いて花後に枯れる秋まき一年草として扱うのが一般的です。

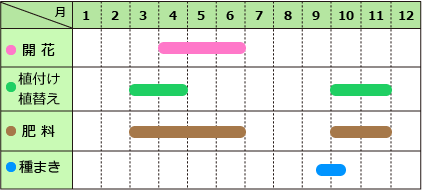

ロベリアの花期は4月~6月。

花期になると、茎の上部の葉の付け根から花序を出し、小さな唇形花(しんけいか)を多数咲かせます。

※唇形花(しんけいか)…筒状に合着した花弁の先が上下2つに分かれ、唇のような形になっている花。

上部を上唇(じょうしん)、下部を下唇(かしん)と呼ぶ。

シソ科、ゴマノハグサ科の植物に多く見られる。

▼ロベリアの唇形花

花は直径1.5~2㎝程度の大きさです。

上唇は深く2裂して左右に伸び、下唇は3裂しています。

▼ロベリアの花

花は蝶が飛んでいるようにも見え、ルリチョウソウ、ルリチョウチョウとも呼ばれます。

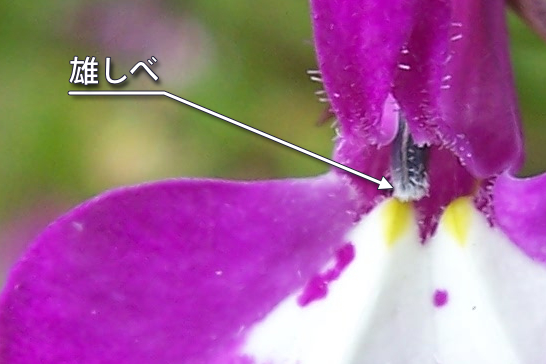

雄しべは5個が合着して筒状となり、雌しべの花柱を取り囲みます。

葯の先には毛が密生しており、雌しべの柱頭は2裂します。

▼ロベリアの雄しべと雌しべ

多くの花は不完全花で、成熟した雌しべを付けず、雌しべを付けた花では葯が発達しても花粉ができません。

まれに完全花が付きますが、雄性先熟(ゆうせいせんじゅく)で、雄しべか成熟した後に雌しべが成熟するため、自家受粉しづらい仕組みとなっています。

花付きが非常に良く、最盛期にはこんもりとまとまった株が小さな花で埋め尽くされます。

花色は紫、青、白、ピンク、複色。

▼様々な花色のロベリア

果実は長さ5~8㎜の蒴果(さくか)。

種子は長さ0.3~0.4㎜で多数。

※蒴果(さくか)…乾燥して裂開し、種子を放出する果実のこと。

複数の心皮からなり、熟すと心皮と同数に裂ける。アサガオ、ホウセンカ、カタバミなどに見られる。

葉は長さ15~75㎜、幅4~20㎜の大きさです。

上部では細い楕円形~披針形、下部では楕円形~楕円形~へら形で鋸歯があります。

▼ロベリアの葉の様子

茎は細かくよく分枝し横に伸びて枝垂れるので、ハンギングバスケットにも利用されます。

草丈10㎝程度の矮性種、25㎝ほどに成長する高性種があり、ほふく性の品種も流通しています。

▼たくさんの花を咲かせるロベリア

寒さにはやや弱い性質で、霜には注意が必要です。

暖地での夏越しは難しいですが、夏を越えれば秋に再び花を咲かせます。

※ロベリアには耐寒性に優れた多年草タイプのものもあり、「宿根ロベリア」または「サワギキョウ」の名前で流通しています。

ロベリアの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけが良い場所が適しています。

冬越し、夏越し

冬越し

寒さにはやや弱い性質です。

鉢植えにして霜の心配の無い日の当たる場所で冬越しし、春になってから定植した方が安心です。

凍結の心配のある場合は、室内に取り込みます。

秋に庭に定植する場合は、本格的な寒さが来る前にしっかりと根を張らせ、霜よけを設置して冬越しをします。

夏越し

高温多湿に弱く、暖地での夏越しは困難です。

花が一段落した梅雨の頃に、地際近くでバッサリと切り戻します。

風通しが良く出来るだけ涼しい場所に移動して、夏越しをして下さい。

水やり

庭植えの場合は、乾燥が続くようなら水やりをして下さい。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

肥料

元肥として緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

追肥は3月~6月の生育期に、薄めの液体肥料を月に2~3回程度、施して下さい。

植え付け

適期は3月~4月、10月~11月です。

庭植えの場合は、春に植え付けた方が霜の心配がなく安心です。

庭植えの場合は、用土に腐葉土や堆肥を混ぜ込んで水はけの良い環境を作っておきます。

さらに緩効性化成肥料も混ぜ込んで下さい。

株間は15~25㎝程度です。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)7・腐葉土3などの配合土に緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

増やし方(種まき)

種の採取

花後に果実が出来ますが、すべての果実に種ができるわけではありません。

少しふくらみがある充実した果実には種が入っているので、果実が茶色くなったら摘み取って、袋などに入れて乾燥させます。

しっかりと乾燥したら、種を採取して下さい。

ロベリアの種が少ないわけ

ロベリアの花は自家受粉しない仕組みになっています。

雄しべが先に発達して花粉を作り、その後、花が萎みかけた頃に雌しべが発達します。

このため自家受粉で種ができにくい性質なのですが、戸外で育てていれば虫媒によるもと思われる結実が5%位の確率であります。

花数が多く一つの果実には多数の種が入っているので、人工的に受粉しなくても種は採取可能です。

種まき

適期は9月中旬~10月中旬です。

寒冷地の場合は、春の4月~5月頃が適期です。

種が非常に細かいので、種はピートパンや播種箱に重ならないように注意してバラまきします。

ロベリアの種は好光性なので、覆土はしません。

発芽温度は20℃~25℃。

水は底面給水で、発芽までは水を切らさないように管理します。

本葉が2~3枚程度になったらポット上げし、霜の当たらない場所で冬越しします。

定植は春になってからの方が安心です。

病気・害虫

アブラムシが時々発生します。

見つけ次第、駆除して下さい。