- 学名…Eschscholzia californica Cham.

- 和名…ハナビシソウ(花菱草)

- 別名…カリフォルニアポピー

- 科名…ケシ科

- 属名…ハナビシソウ属

- 原産国…北アメリカ

- 花色…オレンジ、白、ピンク、赤

- 草丈…30㎝~60㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:6 to 10

ハナビシソウとは

ハナビシソウは、北アメリカ西部を中心に分布するケシ科ハナビシソウ属の一年草です。

分布域はアメリカ・カリフォルニア州、ネバダ州、ニューメキシコ州の他、メキシコ北部にあり、山腹や丘陵など日当たりの良い乾燥した場所に群生しています。

多くの自生種が分布するカリフォルニア州では州花となっており、カリフォルニアポピーとも呼ばれます。

日本へは明治初年頃に渡来し、花が家紋の花菱に似ていることから「ハナビシソウ」の和名が付けられました。

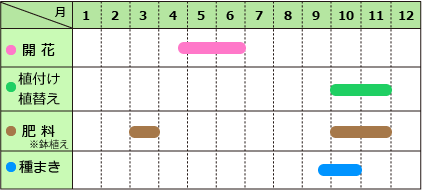

ハナビシソウの花期は4月中旬~6月。

花期になると、細く立ち上げた茎の頂部に、鮮やかな色の花を咲かせます。

花は花径5~7㎝程度の4弁花で、花弁は長さ2.5~3㎝の扇形です。

▼ハナビシソウの花

雄しべは多数、40個以上あり、葯は橙色。

雌しべは1個で柱頭が4裂しています。

▼ハナビシソウの雄しべと雌しべ

花は日が当たると開き、暗くなると閉じる性質があります。

群生させると最盛期には地面を覆い、花の絨毯のように美しい風景を作ります。

花色はオレンジを基本に、白、ピンク、赤。

一重咲きの他、八重咲き品種も流通しています。

▼様々な花色のハナビシソウ

果実は長さ5~8㎝の円柱形の蒴果(さくか)。

※蒴果(さくか)…乾燥して裂開し、種子を放出する果実のこと。

複数の心皮からなり、熟すと心皮と同数に裂ける。アサガオ、ホウセンカ、カタバミなどに見られる。

▼ハナビシソウの蒴果

種子は直径1~1.5㎜の球形です。

根生葉は数枚付き、10~30㎝の3回羽状複葉(さんかいうじょうふくよう)で、葉柄があります。

茎葉は根生葉に似ており、次第に小さくなり、短い柄があります。

※羽状複葉(うじょうふくよう)とは、葉軸の左右に小葉が並んだもの。

羽状複葉が集まってさらに大きな羽状複葉を構成している場合、その回数に合わせて2回羽状複葉、3回羽状複葉と呼ぶ。

▼ハナビシソウの葉の様子

茎は直立して広がり、草丈30~60㎝に成長します。

▼たくさんの花を咲かせるハナビシソウ

多湿な環境を嫌いますが、水はけの良い場所で育てれば手のかからない植物です。

移植に弱いため苗の流通はあまりありませんが、種からでも容易に育ることが出来ます。

こぼれ種でもよく増えます。

ヒメハナビシソウ(Eschscholzia caespitosa)

ハナビシソウの近縁種で、アメリカ・オレゴン州、カルフォルニア州、メキシコのバハカリフォルニア州など、北アメリカ西部に分布しています。

ハナビシソウに比べると小型で、花径2~3㎝程度の淡黄色の花を咲かせます。

草丈10~20㎝程度に成長します。

ハナビシソウの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

ハナビシソウの花は、日中に開き、夜間や天候の悪い日には閉じています。

よく日の当たる場所で育てて下さい。

酸性土壌を嫌うので、庭植えの場合はあらかじめ用土に苦土石灰を混ぜて土壌を中和しておきます。

冬越し

耐寒温度は-5℃程度です。

寒冷地の場合は、春に種をまいて育てます。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

鉢植えの場合は、用土が乾いてからたっぷりと。

乾燥気味な環境を好みます。

水のやりすぎに注意して下さい。

肥料

庭植えの場合は、肥料はほとんど必要ありません。

鉢植えの場合は、春と秋に少量の緩効性化成肥料を置き肥して下さい。

または液体肥料を月に1回程度、施します。

やせ地でも育つ植物で、多肥な環境では草姿が乱れたり、花付きが悪くなります。

肥料は様子を見ながら施して下さい。

種まき

種まき用土

庭植えの場合は、用土に苦土石灰を混ぜて土壌を中和しておきます。

さらに腐葉土をたっぷりと混ぜ込んで水はけの良い環境を作って下さい。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)6・腐葉土4などの配合土を使います。

種まき

適期は9月下旬~10月です。

寒冷地の場合は、春の4月~5月に蒔きます。

発芽温度は15℃~20℃です。

直根性で移植を嫌います。

花壇や鉢に直まきするのがオススメです。

種をまく場所が無い場合はポットまきも可能です。

種は4~5粒ずつ点まきし、覆土は種が隠れるように薄く2㎜程度。

発芽後に間引いて下さい。

定植の際には根鉢を崩さないように注意して植え付けます。

増やし方(種まき)

種まきで増やすことが出来ます。

種の採取

花後に長いサヤが出来ます。

茶色く変色したら種が熟しているので、採取して下さい。

病気・害虫

適した環境で育てれば、病害虫の心配はほとんどありません。

多湿、多肥な環境で育つと病気が発生しやすくなるので注意して下さい。