- 学名…Gentiana scabra Bunge var. buergeri (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.

- 和名…リンドウ(竜胆)

- 別名…ササリンドウ(笹竜胆)

- 科名…リンドウ科

- 属名…リンドウ属

- 原産国…日本

- 花色…青、紫、ピンク、白

- 草丈…15㎝~80㎝

- 日照…日なた(夏は半日蔭)

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:4 to 8

リンドウとは

リンドウは、日本に分布するリンドウ科リンドウ属の多年草です。

分布域は本州、四国、九州にあり、明るい林や草原、人里近い野山などに自生しています。

秋を代表する山野草として古くから親しまれている植物です。

群生せず一本ずつ咲く性質から、花言葉は「あなたの悲しみに寄り添う」。

品種改良は世界に先駆けて日本で行われ、鉢花用から切り花用の品種まで、数多くの園芸品種が流通しています。

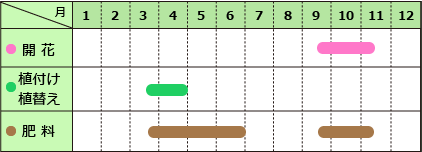

リンドウの花期は9月中旬~11月上旬。

花期になると、茎の頂部に、長さ3~5㎝程度の花を数個付けます。

花は筒状で先端が5裂しており、裂片の間には小さな副片があります。

▼リンドウの花

雄しべは5個、雌しべは1個。

雌しべの柱頭は2裂します。

雄性先熟(ゆうせいせんじゅく)で、先に雄しべが成熟して花粉を出した後に雌しべが成熟します。

▼リンドウの雄しべと雌しべ

花色は青紫、紫、ピンク、白。

一重咲きの他、八重咲品種も流通しています。

▼様々なリンドウ

葉は対生し、長さ3~8㎝の卵状披針形です。

葉柄は無く、基部は茎を抱く形になります。

▼リンドウの葉の様子

草丈30㎝程度でこんもりとまとまる品種から、80㎝にもなる高性種まで数多くの品種が流通しています。

▼たくさんの花を咲かせるリンドウ

品種によって栽培難易度は異なりますが、一般的に園芸店で売られている品種は夏の暑さに気をつければ比較的容易に栽培することが可能です。

耐寒性があり、強い凍結の心配がなければ戸外での冬越しが可能です。

リンドウの主な品種

エゾリンドウ(Gentiana triflora var. japonica)

北海道から近畿地方に分布する高性種です。

山地の湿地帯などに自生し、草丈30~80㎝に育ちます。

切り花として流通するリンドウは、エゾリンドウの栽培種や交雑種が大半です。

エゾオヤマリンドウ(Gentiana triflora var. japonica ssp. montana)

エゾリンドウの変種で、北海道、東北地方の高山帯に分布します。

草丈20~40㎝で、花は茎の先端のみに付きます。

オヤマリンドウ(Gentiana makinoi)

関東地方から四国に分布します。

エゾリンドウに似ていますが、葉が幅広で草丈60㎝程度とやや小型です。

長さ2~3㎝の花は、花弁が少し開くのみで大きく開きません。

フデリンドウ(Gentiana zollingeri)

北海道から九州に分布するリンドウの仲間で、春の4~5月に開花します。

花は日が当たっている時に開き、曇りや雨天の時は蕾のように閉じます。

その様子が筆のように見えるため、フデリンドウの名前が付いています。

園芸的にはあまり栽培されませんが、野草として古くから親しまれているリンドウです。

同様に春に開花するリンドウでは本州から九州にかけて分布するハルリンドウ(Gentiana thunbergii)があります。

他にも数多くの変種があり、園芸品種も流通しています。

リンドウの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

真夏の強い日差しに当たると葉焼けを起こすので、夏場は明るい日陰で管理して下さい。

冬越し、夏越し

夏越し

梅雨明けから秋の彼岸頃までは、風通しの良い明るい日陰で管理します。

庭植えで直射日光に晒される環境の場合は、遮光して下さい。

遮光率は50%程度です。

冬越し

耐寒性はあるので、暖地の場合は戸外でそのまま冬越し可能です。

その他の地域で、強い凍結や霜の心配がある場合は、腐葉土や敷き藁でマルチングしたり、棚下などで霜や雪を避けて冬越しさせて下さい。

水やり

水切れに弱く、乾燥すると葉が傷み回復しません。

葉のある間は水切れに注意して管理します。

庭植えの場合は、乾燥が続くようなら水やりをして下さい。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いてきたらたっぷりと。

冬越し中の株は、用土の表面が乾いてから水やりをして下さい。

肥料

元肥として、用土に少量の緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

追肥は、目出しから梅雨前までと、秋の彼岸~11月上旬頃までの間、緩効性化成肥料の置き肥をするか、液体肥料を定期的に施して下さい。

植え付け、植え替え

適期は3月中旬~4月です。

植え付け

庭植えの場合は、用土に腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作っておきます。

さらに元肥として、少量の緩効性化成肥料を混ぜ込んでおいて下さい。

鉢植えの場合は、市販の山野草の培養土を使うか、赤玉土(小粒)5・鹿沼土(小粒)3・腐葉土2などの配合土に少量の緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

植え替え

鉢植えの場合は、一年に一度、植え替えを行います。

根鉢を軽く崩して古い土を取り除き、一回り大きな鉢に植え替えるか、株分けを行って下さい。

庭植えの場合は、増えすぎて生育が悪くなるようなら、株分けを兼ねて植え替えを行って下さい。

花がら摘み

種を採取しない場合は、花がらを摘んで下さい。

摘心

摘心すると脇芽が伸びて花数が増えますが、エゾリンドウやオヤマリンドウは脇芽が出にくい品種です。

摘心すると花が咲かなくなる場合があるので注意して下さい。

摘心の時期は、5月頃です。

時期が遅れると花が咲かなくなるので、少なくとも6月上旬までには摘心を済ませてしまいます。

株の下部を2~3節残して、切り落とします。

脇芽が伸びたらさらに摘心すると、草丈が抑えられ花数が増えます。

増やし方(挿し芽、株分け、種まき)

挿し芽、株分け、種まきで増やすことが出来ます。

種まきについては下記「種まき」の項目を参照下さい。

挿し芽

適期は5月~6月上旬です。

摘心した芽を挿し芽として利用することが出来ます。

茎を2~3節分の長さに切り取って挿し穂にします。

下の節の葉を取り除き、水揚げをしてから挿し木用土に挿して下さい。

明るい日陰で水を切らさないように管理して、発根を待ちます。

株分け

適期は3月中旬~4月です。

植え替え時に掘り上げた株を、3~4芽以上の芽が付くように手で分けます。

小さく分けすぎないように注意して下さい。

種まき

開花までには2年ほどかかります。

発芽率はあまりよくありません。

種の採取

花後にサヤが出来ます。

サヤが黄変して割れると中の種が零れ落ちます。

サヤが割れ始めたらサヤごと採取して下さい。

採取したサヤは乾燥させて、中から種を取り出します。

種まき

適期は3月~4月です。

種が非常に細かいので、種まき用土は粒が細かいものを使用して下さい。

播種箱やピートバンに種が重ならないように注意して蒔き、覆土はしません。

種まき後にシャワーで水やりをすると種が自然に沈みます。

水を切らさないように管理して発芽を待ちます。

発芽後、本葉が4~6枚程度になったらポット上げし、ポットに根が回ったら定植して下さい。

病気・害虫

ウイルス病

葉に不規則な縞模様が入ったり、萎縮したりします。

発病すると完治することはないので、株は処分して下さい。

アブラムシ

新芽や蕾に寄生して吸汁します。

発生した場合は薬剤で駆除して下さい。

ナメクジ、ヨトウムシ

葉や茎を食害します。

どちらも夜行性の害虫です。

ヨトウムシは日中は株元の土の中に潜んでいることが多いので、株元の土を軽く掘って探してみて下さい。

ナメクジは夜間に見回って捕殺するか、専用の薬剤で駆除します。

ネコブセンチュウ

根に寄生して養分を吸い取ります。

発生すると根に小さなコブが出来ます。

植え替え時にコブを発見したら、病変のある根を切り詰めて新しい用土で植え替えて下さい。