- 学名…Hosta Tratt.

- 和名…ギボウシ(擬宝珠)

- 別名…ホスタ、ギンボ、タキナ、ウルイ、ホーライなど

- 科名…キジカクシ科

- 属名…ギボウシ属

- 原産国…日本、朝鮮半島、中国、ロシア

- 花色…紫、白、ピンク

- 草丈…15㎝~150㎝

- 日照…半日蔭

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:3 to 8

ギボウシとは

ギボウシは、キジカクシ科ギボウシ属の多年草です。

ギボウシ属には約24種の植物が分類されており、その多くが日本に、少数が朝鮮半島、中国、ロシアに分布しています。

日本では北海道から九州にかけて分布しており、山野の林や草原、湿原などに自生しています。

美しい葉と花を持つことから日本では古くから栽培されており、江戸時代にはすでに変異個体が園芸品種として固定されていました。

これらの園芸品種はシーボルトによってヨーロッパに紹介され、数多くの品種が作出されています。

その後にアメリカに導入されたギボウシはさらに多くの品種が生まれ、現在では数千もの園芸品種が登録されています。

ギボウシの欧米での人気は不動のもので、年々新しい品種が作出され、逆輸入という形で日本でも流通しています。

ギボウシの名前はギボウシ属の植物の総称で、特定の植物を指すものではありません。

ホスタとも呼ばれます。

ホスタというのはギボウシ属の学名です。

ギボウシの花期は6月~9月。

※品種により異なります。

花期になると、株の中から花茎を長く伸ばして花序を出し、花を咲かせます。

花序は総状で、花は少数~多数。

▼ギボウシの花序

花は長さ2~6㎝で花被片(かひへん)は6個、基部が合着した筒状鐘形です。

※花の大きさは品種により異なります。

※花被片(かひへん)…萼片と花弁を合わせて花被片と呼び、その全体を花被と呼ぶ。

スイセンやユリ、モクレンなど萼片と花弁が類似する、あるいはほとんど区別できない場合に用いられる。

内外2列になっている場合、外側にあるものを外花被(がいかひ)、内側を内花被(ないかひ)と呼ぶ。

▼ギボウシの花

花色は紫、白、ピンク。

▼紫色の花を咲かせるギボウシ

花は短命な一日花です。

「ギボウシ」の名前は、蕾、または若い花序が橋や寺社の欄干に取り付けられた飾りである擬宝珠(ぎぼし)に似ていることに由来します。

果実は蒴果(さくか)。

※蒴果(さくか)…乾燥して裂開し、種子を放出する果実のこと。

複数の心皮からなり、熟すと心皮と同数に裂ける。アサガオ、ホウセンカ、カタバミなどに見られる。

▼ギボウシの果実

果実は熟すと3つに裂け、種子が零れます。

▼ギボウシの果実と種子

葉は根生、またはらせん状に付き、長い葉柄を持ちます。

葉は色、形、大きさなど様々。

白や黄色の斑入り品種、葉脈の陰影が美しい品種、緑葉、黄金葉、青葉など多彩な葉色が大きな魅力です。

葉の大きさが30㎝を超える大型種から10㎝未満の小型種まで、数多くの品種が流通しています。

耐陰性があり、明るい日陰から半日陰の場所で美しく育ち、シェードガーデンには欠かせないカラーリーフです。

▼大きく育ったギボウシ

日本の気候によく合った植物で、暑さ寒さに強く育てやすい性質です。

日陰では花付きが悪くなりますが、カラーリーフとしては十分な存在感があります。

シェードガーデンにはお勧めの植物です。

冬は地上部を枯らせて宿根し、春に再び芽吹きます。

品種によっては秋に美しく黄紅葉する品種もあります。

▼黄葉したギボウシ

斑入り品種は季節によって斑の入り方が変化するものが多いです。

夏以降に緑の部分が多くなったり斑が不鮮明になったりする品種が多いですが、逆に斑が鮮明になる品種もあります。

斑の入り方が変わらない品種もあるので、品種の特性を見極めて植栽することも大切です。

※近年までユリ科で分類されていたギボウシですが、最新分類ではキジカクシ科に分類されています。

ギボウシの代表的な品種

ギボウシは大別すると、大型、中型、小型の3種に分類されます。

大型種

オオバギボウシ(Hosta sieboldiana)

北海道、本州、四国、九州の広い地域に分布するギボウシです。

葉長が30~40㎝にもなる大型種。

葉脈に沿って縦に入る陰影が非常に美しい品種です。

若葉はウルイと呼ばれ、山菜として食用にされます。

▼オオバギボウシの若葉(ウルイ)

数々の大型品種の元となった原種です。

キンセイ【金星】

古くから栽培されているオオバギボウシの斑入り品種。

葉の長さは30㎝前後。

鮮やかな黄色の覆輪が明るい印象で、現在でも変わない人気があります。

芽吹きの時期の葉色が特に美しく、鮮やかです。

サガエ【寒河江】(Hosta ’Sagae’)

山形県寒河江市の民家で発見された、クロナミギボウシの品種です。

葉に入る黄色い覆輪が美しい。

アメリカホスタ協会が選定する、ホスタ・オブ・ザ・イヤー(2000年)に輝きました。

葉の長さは30㎝前後と大型で存在感があります。

フランシス・ウイリアムズ(Hosta ‘Frances Williams’)

青みがかった緑葉に黄緑色の覆輪が美しい品種です。

葉の長さは40㎝前後と大型で、古くから栽培されている大型種の定番。

株張りも2~3mになり存在感は抜群です。

パトリオット(Hosta ‘Patriot’)

鮮明な白い覆輪が明るい印象の品種。

1997年のホスタ・オブ・ザ・イヤーに輝いた、白い斑入りの代表格です。

葉の長さは30㎝前後で、良く増えて群生します。

ブルーエンジェル(Hosta 'Blue Angel')

青みを帯びた葉が非常に美しい品種。

葉の長さは45㎝にもなる超大型品種で、圧倒的な存在感を放ちます。

1986年に作出されて以来、不動の人気を誇る品種です。

中型種

ハルシオン(Hosta ‘Halcyon’)

ブルーグレイの葉がとても印象的な中型種。

葉の長さは20㎝前後です。

ブルー系の代表格ともいえる品種で、古くから人気があります。

ウンジュラータ(Hosta ‘Undulata’)

明るい緑の葉の中に白い斑が入り、葉は捻じれます。

日本に古くからある有名品種で、葉の長さは20㎝前後。

強健な性質から、国の内外を問わずよく植栽され、親しまれている品種です。

小型種

ハクムオウ【白夢翁】(Hosta ‘Hakumuo’)

中心の白い斑から外側の緑へのグラデーションが特徴的な品種。

新芽の時期は特に美しく、中心の白から黄緑、緑へと葉色が外側に向かって変化します。

葉が展開すると葉脈に沿って緑の線が入り、やがて全体が緑になります。

葉の長さは15㎝前後。

ジューン(Hosta 'June')

深い緑の葉に中央の黄緑色が鮮やかな品種。

葉の長さは15㎝前後で、芽吹きの春から秋まで美しい斑が楽しめます。

他にも数え切れないほどの品種があります。

ギボウシの育て方

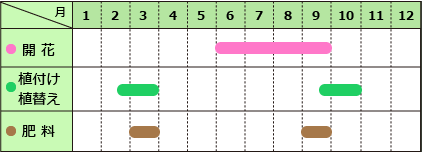

※花期は品種によって異なります。

栽培環境

明るい日陰、または午後から日陰になるような半日陰の場所が適しています。

庭植えの場合は、やわらかい木漏れ日が差し込む落葉樹の下などが適しています。

夏の強い直射日光に長時間当たると葉焼けを起こします。

一日中日なたの場所では本来の美しさが損なわれるので注意して下さい。

全くの日陰の場所では、やや徒長して花付きが悪くなります。

品種によっては本来の美しい斑がきれいに入らない場合もあります。

冬越し、夏越し

耐寒性、耐暑性ともに高く、特に対策の必要はありません。

土まで凍るような寒冷地の場合は、株元に腐葉土や敷き藁を敷いて防寒対策をして下さい。

鉢植えの場合は、凍らない場所で冬越しさせて下さい。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

夏場に長く乾燥が続くようなら水やりをして下さい。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

冬越し中の株は、やや乾燥気味に管理します。

肥料

庭植え、鉢植えともに、春と秋に緩効性化成肥料や、固形の油粕などを株元に置き肥します。

植え付け、植え替え

適期は2月中旬~3月、9月中旬~10月です。

植え付け

庭植えの場合は、水はけが悪いようなら用土に腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作っておきます。

土地がやせている場合は、さらに堆肥などを混ぜ込んで土壌改良して下さい。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)6・腐葉土4などの配合土を使います。

植え替え

鉢植えの場合は、根詰まりを起こすと生育が悪くなるので、1~2年に一度、植え替えを行って下さい。

一回り大きな鉢に植え替えるか、株分けを行います。

庭植えの場合は、増えすぎているようなら、株分けを兼ねて植え替えを行って下さい。

花がら摘み

種を採取しない場合は、花が咲き終わったら、花茎の根元部分から切り取って下さい。

増やし方(株分け、種まき)

株分けと種まきで増やすことが出来ます。

園芸品種の場合は、種が出来にくいものや、出来ても発芽しないことがあるので、通常は株分けで増やします。

種まきについては下記「種まき」の項目を参照下さい。

株分け

適期は2月中旬~3月、9月中旬~10月の植え替え時です。

掘り上げた株を、一株に2~3芽以上が付くように分けて植え付けます。

種まき

種の採取

花後に果実が出来ます。

秋になって果実が茶色くなると、裂けて種が見えるようになります。

放っておくと種が落下してしまうので、その前に採取して下さい。

採取した種は、根元の部分がしっかりと膨らんだものを選別して保管します。

低温処理

低温処理をすると発芽が揃います。

種をバーミキュライトや川砂に混ぜて、冷蔵庫の野菜室で1か月ほど、低温の環境に入れて下さい。

種まき

適期は2月~3月です。

種は播種箱に2㎝間隔でまき、覆土は5㎜程度。

水を切らさないように管理すれば、1か月程度で発芽します。

発芽後、本葉が3~4枚程度になったらポット上げして下さい。

成長が遅いので、そのままポットで育苗し、秋か翌春になったら定植します。

病気・害虫

ウイルス病

葉に不規則に葉色が薄くなった部分が出来ます。

感染初期には葉脈に沿うように、他の部分と明らかに違う色が現れます。

進行すると葉の一部が縮れたようになる場合もあります。

ウイルス病に感染すると完治することはないので、株は可哀想ですが破棄して下さい。

アブラムシ

若葉や蕾に発生することがあります。

アブラムシはウイルス病を媒介するので、発見した場合は速やかに駆除して下さい。

ネコブセンチュウ

根に寄生して養分を吸い取ります。

発生すると根に小さなコブが出来ます。

植え替え時にコブを発見したら、病変のある根を切り詰めて新しい用土で植え替えて下さい。