- 学名…Callicarpa dichotoma (Lour.) K.Koch

- 和名…コムラサキ(小紫)

- 別名…コシキブ(小式部)

- 科名…クマツヅラ科

- 属名…ムラサキシキブ属

- 原産国…日本、中国、朝鮮半島、台湾、ベトナム

- 花色…ピンク(果実は紫、白)

- 樹高…1m~2m

- 日照…日なた~半日蔭

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:5 to 8

コムラサキとは

コムラサキは、日本、中国、朝鮮半島、台湾、ベトナムに分布するクマツヅラ科ムラサキシキブ属の落葉低木です。

日本では、本州、九州、四国、沖縄に分布しており、山麓や原野のやや湿り気のある場所に自生しています。

山野での自生は大半が近縁種のムラサキシキブ(Callicarpa japonica)で、コムラサキは僅かです。

半面、観賞用として植栽されるのは圧倒的にコムラサキが多くなっています。

ムラサキシキブに比べると実付きが良く、樹高が低いので扱いやすいのが特徴です。

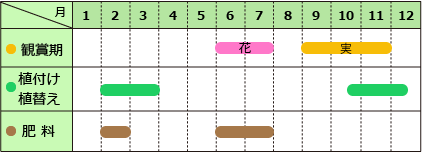

コムラサキの花期は6月~7月。

花期になると、上部の枝の葉腋の少し上から花序を出し、小さな淡紫色の花を多数咲かせます。

▼コムラサキの花序

花は長さ3㎜程度の筒状で、先が4裂して平らに開きます。

▼コムラサキの花

雄しべは4個、雌しべは1個。

花冠から長く突出して目立ちます。

▼コムラサキの雄しべと雌しべ

果実は直径3㎜の球形の核果(かくか)。

※核果(かくか)…外花被は薄く、中果皮は多肉質でまたは液質で、内果皮が木質化して核となった果実。液果の一種。

▼コムラサキの果実

果実には光沢があり、秋になると紫色に熟します。

核は長さ2㎜程度の扁平な倒卵形。

▼熟したコムラサキの果実

葉は対生し、長さ3~7㎝、幅1.5~3㎝の倒卵状長楕円形です。

先は尖り、縁の上半分に鋸歯があります。

▼コムラサキの葉の様子

樹皮は黄褐色で、樹高1~2mに成長します。

▼たくさんの実を付けたコムラサキ

耐寒性、耐暑性に優れており、半日蔭の庭でも育ちます。

コムラサキの品種、近縁種

シロミノコムラサキ(白実小紫:Callicarpa dichotoma f. albifructa)

コムラサキの白花品種。

白い花を咲かせ、白い果実を実らせます。

▼シロミノコムラサキの花

シロシキブとも呼ばれますが、シロシキブは正確にはムラサキシキブの白花品種を指します。

ムラサキシキブ(Callicarpa japonica)

北海道~沖縄に広く分布するコムラサキの近縁種。

葉は長さ6~14㎝、幅2.5~6㎝の先の尖った長楕円形です。

樹高3~5m程度に成長します。

ムラサキシキブ…葉の縁全体に細かい鋸歯があり、花序が葉の付け根からわずかに上に付きます。

コムラサキ…鋸歯は葉の縁上半分にあり、花序は葉の付け根から少し離れて上に付きます。

▼ムラサキシキブの葉の様子

育て方はコムラサキと大差ありません。

コムラサキの育て方

栽培環境

日なたから半日蔭の場所に適応します。

全くの日陰になると、花付きが悪くなり徒長します。

少なくとも半日程度は日が当たる場所で育てて下さい。

真夏の強い西日は苦手なので、西日が避けられる場所が適しています。

冬越し・夏越し

耐寒性、耐暑性に優れており、特に対策の必要はありません。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

真夏に乾燥が長く続くようなら水やりをして下さい。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

湿り気がある土を好む植物なので、特に夏場の乾燥には注意して下さい。

肥料

庭植えの場合は、年に1回、寒肥として2月頃に固形の油粕などを施します。

鉢植えの場合は、同様に寒肥を施した上で、開花後にも固形の油粕などを与えて下さい。

肥料は多すぎると花付きが悪くなるので、少な目を心がけます。

植え付け・植え替え

適期は、厳冬期を避けた落葉期です。

植え付け

庭植えの場合は、元肥として用土に腐葉土や牛糞を混ぜ込んでおきます。

鉢植えの場合は、赤玉土6・腐葉土4などの配合土を使います。

植え替え

生育が早く根詰まりをおこしやすいので、鉢植えの場合は一年に一度の植え替えを行います。

根鉢を1/3程度崩して、伸びすぎた根を切り詰めて、一回り大きな鉢に植え替えて下さい。

庭植えの場合は、特に植え替えの必要はありません。

剪定

剪定の時期は落葉期の2月~3月ですが、自然樹形が美しい樹木なので、剪定が必須という訳ではありません。

不要な枝や枯れた枝を取り除く程度で十分です。

大きくしたくない場合は、その年に伸びた枝の基部を2~3節残して切り戻して下さい。

どこで剪定してもよく芽吹きますが、強剪定をすると花芽が付かなくなるので注意して下さい。

増やし方(挿し木・種まき)

挿し木と種まきで増やすことが出来ます。

種まきについては下記「種まき」の項目を参照下さい。

挿し木

適期は3月と6月頃です。

3月の場合は前年枝を使い、6月の場合はその年に伸びた枝を使います。

枝を3節程度の長さに切り取って挿し穂にします。

6月で葉が付いている場合は一番下の節の葉を取り除きます。

水揚げをして、一番下の節が埋まるように挿し木用土に挿して下さい。

明るい日陰で水を切らさないように管理して、発根を待ちます。

種まき

種の採取

果実は小鳥が食べてしまうことがあるので、紫色に熟したらすぐに採取して下さい。

果肉には発芽を抑制する成分が入っているので、潰してきれいに洗い、中の種を取り出します。

種は完全に乾くと発芽能力を失ってしまいます。

洗った種は採りまきですぐに蒔きます。

種まき

採取した種は、浅鉢やポットに蒔き、覆土は種が埋まる程度に軽く。

乾かさないように管理したら、春には芽吹きます。

発芽したら2ヶ月ほど育苗し、定植して下さい。

病気・害虫

カイガラムシ

殻やロウ状のもので覆われた虫が、枝に付着します。

樹木の養分を吸い取ってしまうため、発生が多数になると生育に影響します。

見付けた場合は、歯ブラシなどでこすり落として下さい。

薬剤を散布することで駆除できますが、殻をかぶった成虫には効き辛いです。

幼虫には薬剤が有効なので、幼虫が卵から孵化する5月~7月頃に何度か薬剤を散布すると効果があります。