- 学名…Trifolium incarnatum L.

- 和名…ベニバナツメクサ(紅花詰草)

- 別名…ストロベリートーチ、クリムソンクローバー、オランダレンゲ

- 科名…マメ科

- 属名…シャジクソウ属

- 原産国…ヨーロッパ~西アジア

- 花色…赤

- 草丈…20㎝~60㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:6 to 9

ストロベリーキャンドルとは

ストロベリーキャンドルは、ヨーロッパ~西アジアにかけて分布するマメ科シャジクソウ属の一年草です。

分布域は森林の中やその周辺の開けた場所、畑や道路脇にあり、日当たりの良い場所に自生しています。

タンパク質を豊富に含むため、牛やその他の家畜の飼料として広く栽培されています。

また、マメ科の植物特有の性質で根には根粒菌が共生しており、窒素成分を合成できることから、緑肥としても栽培されます。

日本へは明治時代に牧草として渡来しましたがあまり普及せず、現在では主に観賞用、または緑肥植物として栽培されています。

和名はベニバナツメクサ(紅花詰草)。

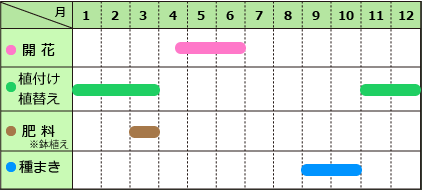

ストロベリーキャンドルの花期は4月中旬~6月。

花期になると、伸びた茎の頂部に花序を出し、小さな赤い花を多数咲かせます。

花序は長さ3~6㎝、幅1~1.5㎝の円筒形。

▼ストロベリーキャンドルの花序

花はマメ科の植物に多く見られる蝶形花で、一つの花序に50~80個(120個)が付きます。

▼ストロベリーキャンドルの花

花序はトーチのような形をしており、この花姿から「ストロベリーキャンドル」「ストロベリートーチ」の名前が付けられています。

花色は赤の他ピンク、白。

▼白い花を咲かせるストロベリーキャンドル

果実は豆果(とうか)。

果実には長い毛が密生しており、中には1個の種子が入っています。

▼ストロベリーキャンドルの果実

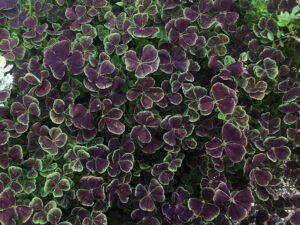

葉は3出複葉(さんしゅつふくよう)、いわゆる三つ葉です。

シロツメクサによく似ていますが、白い紋が入りません。

▼ストロベリーキャンドルの葉の様子

耐寒性が高く、育てやすい植物です。

寒冷地では夏に種をまくと、翌年の初夏に花を咲かせます。

ストロベリーキャンドルの近縁種

ストロベリーキャンドルが属するシャジクソウ属は、北半球に約250種が分布しています。

日本ではシャジクソウが自生している他、シロツメクサ、ムラサキツメクサなどの帰化種も多数見られます。

観賞用として栽培されるものには、本種の他以下のようなものがあります。

ストロベリーキャンドルの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

日照時間が足りないと極端に花付きが悪くなるので、よく日の当たる場所で育てて下さい。

冬越し

耐寒性は高く、特に対策の必要はありません。

寒冷地の場合は、本格的な寒さが来る前にしっかりと苗を育て、霜よけを設置して下さい。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

肥料

マメ科の植物の根には根粒菌(こんりゅうきん)が共生しており、空気中の窒素分を取り込んで養分として宿主に供給しています。

肥料はあまり必要ではありません。

庭植えの場合は、肥料を施す必要はありません。

鉢植えの場合は、春に少量の緩効性化成肥料を置き肥するか、規定量の2倍に薄めた液体肥料を施します。

その後は葉色が悪くなるようなら、再び薄めの液体肥料を施して下さい。

植え付け

庭植えの場合は、水はけが悪いようなら用土に腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作ります。

株間は30㎝程度です。

庭植えの場合は、市販の草花用培養土(元肥無し)を使うか、赤玉土(小粒)6・腐葉土4などの配合土を使います。

元肥が多いと草姿が乱れるので、培養土を使う場合は元肥の入っていないものを使って下さい。

7号鉢に1株が目安です。

種まき

適期は9月~10月です。

寒冷地の場合は、夏の8月~9月に種をまきます。

※ストロベリーキャンドルはある程度の寒さに当たらないと花芽を作らないので、春まきにすると花が咲きません。

発芽温度は20~25℃です。

種は播種箱にバラまきするか、ポットにまき、覆土は5㎜程度。

播種箱にまいた場合は、本葉が2~3枚程度になったら根を傷めないように注意してポット上げして下さい。

ポットにまいた場合は、元気な苗を残して間引きます。

本葉が5~6枚程度になったら花壇や鉢に定植して下さい。

増やし方(種まき)

種まきで増やすことが出来ます。

種の採取

暖地では夏の暑さで枯れるので、種の採取は早めに行います。

花が枯れ茶色くなったら種が熟しているので花茎ごと採取します。

日陰でしっかりと乾燥させ、袋などに入れて揉むと種が小さなサヤから出てくるので、採取して下さい。

採取した種は冷暗所で乾燥保存します。

種まきについては上記「種まき」の項目を参照下さい。

病気、害虫

春先にアブムムシが発生することがあるので、見つけ次第駆除して下さい。