- 学名…Calendula L.

- 和名…キンセンカ(金盞花)

- 別名…ポット・マリーゴールド、カレンジュラ

- 科名…キク科

- 属名…キンセンカ属

- 原産国…地中海沿岸地域

- 花色…黄色、オレンジ、複色

- 草丈…10㎝~60㎝

- 日照…日なた力

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:2 to 11

キンセンカ(カレンデュラ)とは

キンセンカは地中海沿岸地域原産のキク科キンセンカ属の一年草、または多年草です。

キンセンカ属には約15~20種の植物が分類されており、花の美しい幾つかの種が栽培されています。

主に栽培されるのはトウキンセンカ(Calendula officinalis)で、多数の園芸品種があります。

また、ヒメキンセンカ(Calendula arvensis)もよく栽培れています。

カレンデュラとも呼ばれます。

「カレンデュラ」はキンセンカ属の学名です。

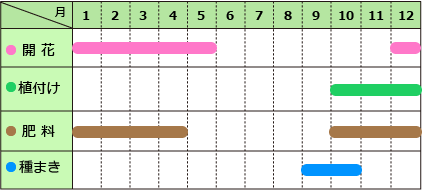

主な花期はトウキンセンカが3月~5月、ヒメキンセンカが12月~5月。

花期になると、分枝した茎の頂部に、花径2~12㎝の頭花(とうか)を咲かせます。

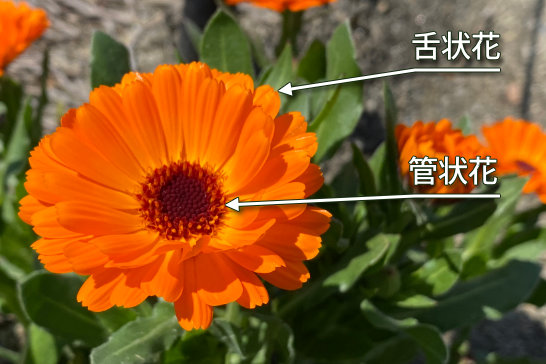

頭花(とうか)…主にキク科の植物に見られる花序の形で、頭状花(とうじょうか)とも呼ばれます。

花序は一つの花のように見えますが、2種類の小さな花で構成されています。

中心部分の管状花(かんじょうか)と、周辺の舌状花(ぜつじょうか)です。

▼キンセンカの頭花

舌状花は筒状になった花弁の片側が舌状に大きく広がっており、管状花は先が5裂した筒状です。

▼キンセンカの舌状花と管状花

管状花は外側から内側へと咲き進みます。

雄性先熟で、先に雄しべが成熟して花粉を出し、その後で雌しべが伸びて成熟します。

▼咲き進むキンセンカの管状花

花は長い花期の間次々と開花します。

一重咲きの他、八重咲き品種もあり、花色は黄色、オレンジ、複色。

▼様々なキンセンカの花

果実は痩果(そうか)。

多くの場合、湾曲した形状で背に多数の突起があります。

※痩果(そうか)…果実の種類で、果皮が乾いて1個の種子を包み、裂開しないもの。キク科、キンポウゲ科などに見られる。

▼ヒメキンセンカの果実

葉は互生し、長さ15㎝以下の長楕円形~披針形~倒披針形です。

▼キンセンカの葉の様子

茎はよく分枝し、花を咲かせながら草丈10~60㎝に成長します。

トウキンセンカは立性で株がこんもりとまとまり、ヒメキンセンカは横に広がります。

▼たくさんの花を咲かせるキンセンカ

耐寒性は高く、関東以南の地域では種まきからも容易に栽培できます。

秋に種をまくと冬から春にかけて花を咲かせます。

花の最盛期は3月~5月で夏には枯れる、秋まき一年草です。

関連図鑑

よく混同される花にマリーゴールドがあります。

キンセンカの英名がポット・マリーゴールドであることが一因と考えられますが、キンセンカはキンセンカ属、マリーゴールドはセンジュギク属で、別属の植物になります。

ハーブとしてのキンセンカ

日本では観賞用として栽培されるキンセンカですが、ヨーロッパでは古くからハーブとして利用してきました。

火傷やにきびなどの皮膚トラブルに治療効果があると考えられています。

また花は食用花として利用され、料理やサラダの彩りとして使われます。

花弁の鮮やかな色は加熱しても色褪せないことから、「貧乏人のサフラン」「エジプトサフラン」と呼ばれ、サフランの代用品として利用されています。

▼ハーブとして利用されるキンセンカの舌状花

キンセンカの主な品種

トウキンセンカ(Calendula officinalis)

南ヨーロッパ地域、地中海沿岸地域原産の一年草です。

非常に多数の園芸品種があり、キンセンカというとトウキンセンカを指すのが一般的です。

ヒメキンセンカ(Calendula arvensis)

ヨーロッパ、地中海沿岸地域原産の一年草です。

寒さに強く、冬の間中花を咲かせ続けることから「冬知らず」と呼ばれ、冬花壇の定番植物として古くから栽培されています。

花期は12月~5月頃で、花径2㎝程度の小さな花を次々と咲かせます。

草丈10~20㎝に成長し、株は横に広がります。

花壇や寄せ植えの他、ハンギングバスケットなどにも利用されます。

一度植えるとこぼれ種でよく増え、翌年も花を咲かせます。

他にも数多くのハイブリッド品種があります。

キンセンカ(カレンデュラ)の育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

日照時間が足りないと、徒長して花付きも悪くなります。

また、キンセンカは日が当たると花が開き、夜間や天気の悪い日には花を閉じる性質があるので、必ず日なたで育てて下さい。

酸性土壌を嫌います。

庭植えの場合は、あらかじめ用土に苦土石灰を混ぜ込んで、土壌を中和します。

連作障害が出ることがあるので、何年も同じ場所で育てている場合は場所を移して下さい。

少なくとも1年以上の間隔をあけて植え付けます。

冬越し

耐寒性は品種によりやや異なりますが概ね高く、対策無しでそのまま戸外で冬越し可能です。

花茎が伸び始めると、凍結や強い寒風で葉先が枯れこむことがあるので注意して下さい。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

鉢植えの場合は、用土が乾いたらたっぷりと。

肥料

庭植えの場合は、元肥として用土に堆肥や緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

追肥の必要はほとんどありません。

鉢植えの場合は、元肥の他、追肥として10月~4月までの生育期の間に、液体肥料を月に1回程度施して下さい。

植え付け

適期は10月~12月です。

酸性土壌を嫌います。

庭植えの場合は、あらかじめ用土に苦土石灰を混ぜ込んで土壌を中和しておいて下さい。

水はけの悪い土地の場合は、腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作って下さい。

さらに元肥として、堆肥や緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

株間は20~30㎝です。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)7・腐葉土3などの配合土に緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

65㎝プランターに4株~5株が目安です。

花がら摘み

種を採取しない場合は、花が終わったら花がらを摘み取って下さい。

増やし方(種まき)

種まきで増やすことが出来ます。

種の採取

花後に種が出来ます。

花弁が散り、種が完全に茶色くなると種が落下してしまうので、変色しかけた頃に採取して下さい。

キンセンカの種は少し変わっていて、外側のガクのような部分、その内側のタツノオトシゴのような形のもの、一番内側の勾玉のような形のものがあり、すべての部分が発芽します。

ただし、一番内側の勾玉のような部分は発芽率が悪いので、取り除いておいても良いと思います。

採取した種はよく乾燥させ、冷蔵庫の野菜室などの冷暗所で保管します。

種まき

適期は9月~10月です。

発芽温度は15℃~20℃です。

種は播種箱にまくか、花壇や鉢に直まきします。

覆土は種が隠れる程度に軽く。

播種箱に蒔いた場合は、本葉が3枚程になったら定植します。

直まきした場合は、適当に間引きながら育てます。

病気・害虫

うどんこ病

暖かくなって来ると発生しやすい病気です。

葉の表面に小麦粉をまぶしたような白い病変が現れます。

発生した場合は、殺菌剤で対処して下さい。

風通しの悪い環境で育てていると発生しやすくなります。

風通しの良い環境で育て、発生を抑制して下さい。

アブラムシ

葉や茎、蕾に寄生して吸汁する害虫です。

発生した場合は、薬剤で対処します。