- 学名…Erigeron karvinskianus DC.

- 和名…ペラペラヨメナ(ぺらぺら嫁菜)

- 別名…エリゲロン、ゲンペイコギク、ペラペラヒメジョオン、メキシコヒナギク

- 科名…キク科

- 属名…ムカシヨモギ属

- 原産国…北アメリカ南部~中央アメリカ~南アメリカ北部

- 花色…白からピンクに変化

- 草丈…20㎝~40㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:6 to 9

ゲンペイコギクとは

ゲンペイコギクは、中央アメリカを中心に分布するキク科ムカシヨモギ属の多年草です。

分布域はメキシコから中央アメリカ、コロンビア、ベネズエラにあり、丘陵地帯の斜面や森林の開けた場所、岩場などに自生しています。

多様な環境に適応する高い生命力から、アフリカやヨーロッパ、アジアなど、世界中の熱帯から亜熱帯、温帯地域に移入分布しています。

日本には明治時代末期に渡来しており、関東以南の本州、四国、九州などで帰化植物として定着しています。

和名はペラペラヨメナですが、主にゲンペイコギクの名前で流通します。

その他、エリゲロン、ペラペラヒメジョオン、メキシコヒナギクと呼ばれることもあります。

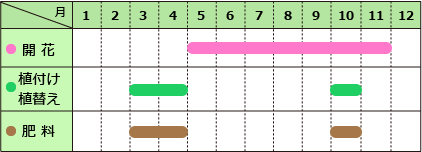

ゲンペイコギクの花期は5月~11月。

花期になると、下部で細かく分枝した茎の頂部に、直径1.5~2㎝の小さな頭花(トウカ)を咲かせます。

頭花(トウカ)…主にキク科の植物に見られる花序の形で、頭状花(トウジョウカ)とも呼ばれます。

花序は一つの花のように見えますが、2種類の小さな花で構成されています。

中心部分の管状花(カンジョウカ)と、周辺の舌状花(ゼツジョウカ)です。

▼ゲンペイコギクの頭花

管状花は先が5裂した筒状で、舌状花は筒状になった花弁の片側が舌状に大きく広がっています。

▼ゲンペイコギクの舌状花と管状花

管状花は外側から内側へと咲き進みます。

雄性先熟で、先に雄しべが成熟して花粉を出し、その後で雌しべが伸びて成熟します。

舌状花は咲き進むに連れて白からピンクへと変化し、株は2色咲きのように見えます。

ゲンペイコギクの名前は、この変化する花色に由来します。

▼ゲンペイコギクの白とピンクの花

花は長い花期の間次々と開花し、暖地では冬の間もちらほらと花が咲くこともあります。

果実は長さ1㎜程度の痩果(そうか)です。

※痩果(そうか)…果実の種類で、果皮が乾いて1個の種子を包み、裂開しないもの。キク科、キンポウゲ科などに見られる。

痩果には冠毛があり、冠毛は長いものとごく短いものが2列になっています。

葉は互生し、上部では長楕円形、下部では3~5裂しています。

▼ゲンペイコギクの葉の様子

茎はよく分枝して花を咲かせながら草丈20~40㎝程度に成長します。

和名のペラペラヨメナの名前は、葉が薄く嫁菜のような花を付けることに由来しています。

▼たくさんの花を咲かせるゲンペイコギク

性質は強健で耐寒性にも優れていますが、多湿にはやや弱いところがあります。

環境さえ合えば放任でもよく育ち大株になります。

常緑ですが、寒い地方では冬に地上部が枯れて春に再び芽吹きます。

ゲンペイコギクの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

半日蔭でも育ちますが、多少花付きが悪くなります。

夏越し・冬越し

夏越し

夏の多湿により、株が枯れこむことがあります。

蒸れているようなら梅雨前に切り戻しを行い、風通しを良くして下さい。

株が大きく育っていれば、株元から7~8㎝程度の位置で切り詰めても元気に芽吹きます。

冬越し

耐寒性は高く、特に対策の必要はありません。

寒冷地では地上部が枯れて無くなりますが、春になれば再び芽吹きます。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

鉢植えの場合は、用土が乾いたらたっぷりと。

肥料

多くの肥料を必要とする植物ではありません。

肥料が多いと花付きが悪くなります。

鉢植え、庭植え共に、春と秋に少量の緩効性化成肥料を施す程度で十分です。

植え付け・植え替え

適期は3月~4月、10月です。

植え付け

庭植えの場合は、水はけが悪いようなら腐葉土などを混ぜて水はけの良い環境を作ります。

大きく育つので、株間は25㎝程度で植え付けます。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)6に腐葉土4などの一般的な配合土を使います。

植え替え

鉢植えの場合は、生育旺盛で根詰まりを起こしやすいので、毎年植え替えを行います。

増えすぎているようなら株分けを行い、新しい用土で植え付けて下さい。

庭植えの場合は、特に植え替えの必要はありません。

増やし方

株分けと種まきで増やすことが出来ますが、こぼれ種でも自然に増えていきます。

種まきについては下記「種まき」の項目を参照下さい。

株分け

適期は3月~4月、10月です。

掘り上げた株を分けて植え付けて下さい。

種まき

種の採取

花後にタンポポの綿毛のような種が出来ます。

晴れた日に採取して下さい。

種まき

適期は3月~4月、9月~10月です。

種は播種箱やポットに蒔き、発芽までは水を切らさないようにします。

本葉が出て根が回ってきたら定植して下さい。

秋まきにした場合は冬を越してから定植します。

病気・害虫

病害虫の発生はほとんどありません。