- 学名…Cornus kousa

- 和名…ヤマボウシ(山法師)

- 別名…ヤマグワ

- 科名…ミズキ科

- 属名…ミズキ属

- 原産国…日本、朝鮮半島

- 花色…白、ピンク

- 樹高…5m~15m

- 日照…日なた~半日蔭

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:5 to 8

ヤマボウシとは

ヤマボウシは、日本、朝鮮半島に分布するミズキ科ミズキ属の落葉高木です。

日本では本州、四国、九州にかけて分布しており、山地の林内などに自生しています。

美しい花を咲かせることから、世界で広く栽培されている花木の一つで、庭木の他、公園樹や街路樹としてもよく植栽されています。

ヤマボウシの花期は6月~7月。

花期になると、小枝の先に、小さな花を密生させて咲かせます。

花弁のように見えるのは、4枚の総苞片(ソウホウヘン)と呼ばれる葉に近い性質のもので、白く目立ちます。

▼ヤマボウシの総苞片と花

総苞片の中心には20~30個の花が球形に密生した花序があります。

▼ヤマボウシの花序

花は直径3㎜程度の4弁花です。

雄しべは4個、雌しべは1個。

▼ヤマボウシの花

果実は1~1.5㎝の球形の集合果で、秋に赤く熟します。

▼ヤマボウシの果実

果実は食べることができ、甘みが強くマンゴーとバナナを合わせたような味をしています。

中には種が数個入っているので、可食部はわずかですが、生食の他、果実酒やジャムにして楽しむことも出来ます。

▼ヤマボウシの果実

葉は対生し、長さ4~12㎝の先の尖った楕円形~広卵形です。

全縁で縁がやや波打ちます。

葉柄は0.5~1㎝。

▼ヤマボウシの葉の様子

樹皮は暗赤褐色で、老木になると不規則に樹皮がはがれます。

▼ヤマボウシの樹皮

樹高5~15mに成長し、樹形は自然にまとまります。

秋には葉を赤く染め、美しく紅葉します。

▼大きく育ったヤマボウシ

花、果実、紅葉と見どころが多く、日本の気候によく合った育てやすい花木です。

自然樹形の美しい樹なので、広いスペースがあるならば剪定の必要はほとんどありません。

ヤマボウシの主な品種

ベニバナヤマボウシ(Cornus kousa f. rosea)

総苞がピンク色をした品種です。

斑入りヤマボウシ(Cornus kousa ‘Wolf Eye’)

葉の縁に白い覆輪が入る品種です。

「ウルフアイ」「シルバーウルフ」の名前で流通することもあります。

常緑ヤマボウシ「ホンコンエンシス」(Cornus hongkongensis)

近年流通するようになった常緑のヤマボウシです。

中国原産の樹木で、選抜品種である月光(C. hongkongensis 'Gekkou')がよく流通しています。

ヤマボウシとは同属のミズキ属に分類されていますが、別種です。

花はやや小ぶりですが花付きが非常に良く、深い緑の照葉が特徴です。

寒さに少し弱い所があり、北関東以北になると栽培は難しいかも知れません。

ヤマボウシと同じように赤い実を付け、寒くなると落葉樹のように紅葉し、少し葉を落とします。

ホンコンエンシスの果実も食べることが出来ます。

ヤマボウシの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

日光を好みますが半日蔭でも育ちます。

自生地は山の谷筋などの水はけが良く、常に水が近くにあるような環境です。

夏の強い西日に当たって表土が乾燥したり地温が上がる事を嫌います。

強い西日が当たる様なら、株元を厚めにマルチングしたり下草などを植えて、地温の上昇と乾燥を防いで下さい。

夏越し・冬越し

夏越し

夏の暑い時期に乾燥させると葉の周囲が枯れたり、小枝が枯れこんだり、いわゆる夏枯れをしてしまいます。

乾燥を防ぐように株元を敷き藁や腐葉土で覆ったり下草を植えるなどして、地温の上昇を防いで下さい。

長く雨が降らないようなら水やりが必要です。

冬越し

耐寒性もそこそこあり、本州以南であればそのまま庭で冬越し可能です。

常緑ヤマボウシは比較的寒さに弱いので、北関東以北での植栽はオススメしません。

水やり

庭植えの場合は一度根付けばほとんど降雨のみで大丈夫です。

夏場に乾燥が続くようなら水やりをして下さい。

鉢植えの場合は、春~秋にかけてはたっぷりと。

冬場はやや乾燥気味に管理します。

肥料

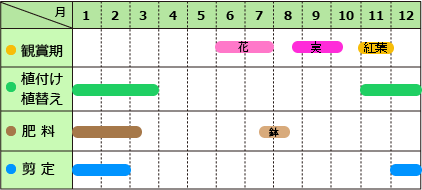

冬の時期に、伸びている枝の下に深さ20㎝程度の穴を掘り、堆肥と油粕などを混ぜたものを寒肥として施します。

鉢植えの場合は、それに加えて花後に緩効性化成肥料を与えて下さい。

植え付け・植え替え

植え付け

適期は12月~3月です。

※常緑ヤマボウシはやや寒さに弱い性質なので、厳冬期を避けて植え付けます。

庭植えの場合は、根鉢の2~3倍の植え穴を掘り、用土に腐葉土をたっぷりと漉き込みます。

さらに元肥として、有機質肥料と緩効性化成肥料を混ぜ込んで植え付けて下さい。

植え付けた後はしっかりと水やりをし、棒などで突いて土を馴染ませます。

必要であれば支柱を立てて下さい。

鉢植えの場合は、赤玉土7・腐葉土3などの配合土を使います。

植え替え

鉢植えの場合は、2~3年に1度、植え替えを行います。

適期は12月~3月です。

剪定

自然樹形が美しい木なのであまり剪定は行いません。

枯れた枝や株元から勢いよく伸びる不要な枝を切る程度にとどめます。

ひこばえや不要な徒長枝を剪定する場合は、枝の分岐点から切って下さい。

枝の途中で切ってしまうと、樹形が乱れます。

適期は12月~3月です。

増やし方(種まき)

種まきで増やすことが出来ますが、花が付くまでに7~8年かかります。

秋に赤く熟した果実から種を取り出し水洗いをしたら、すぐに蒔きます。

または種を湿らせた砂の中に保管しておき、春に蒔きます。

ヤマボウシの種は乾くと発芽しにくくなるので気を付けて下さい。

発芽するまでは水を切らさないように管理して下さい。

病気・害虫

うどんこ病

葉の表面が白い粉をまぶしたようになり、病気が進行すると茶色く変化します。

梅雨の時期に多く発生します。

放置していても枯れることはありませんが、美しさは損なわれます。

薬剤を散布しても発生してからでは効果が薄いので、気になるようであれば発生前に薬剤の散布をしておきます。

早期であれば、病葉や落葉した病葉を取り除くことで拡大をある程度防ぐことが出来ます。