- 学名…:ケイトウ:Celosia argentea L. var. cristata (L.) Benth.

ノゲイトウ:Celosia argentea L. - 和名…ケイトウ(鶏頭)、ノゲイトウ(野鶏頭)

- 科名…ヒユ科

- 属名…ケイトウ属

- 原産国…インド、熱帯アジア

- 花色…赤、黄色、オレンジ、ピンク

- 草丈…15㎝~100㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:10 to 11

ケイトウとは

ケイトウは、ヒユ科ケイトウ属の一年草です。

ケイトウ属の植物は、アフリカ、南北アメリカ、アジアの亜熱帯~温帯地域に約50種が分布しています。

その中で観賞用として栽培されているのは、主にノゲイトウ(Celosia argentea)とケイトウ(Celosia argentea var. cristata)を元に作出された園芸品種です。

ノゲイトウは、インド原産と考えられており、現在南アジアから東南アジア、東アジア、熱帯アフリカなどに分布しています。

ケイトウは、栽培種のみが知られており起源の詳細は不明です。

日本へは中国経由で奈良時代に渡来しています。

東南アジアやアフリカでは、葉と花を食用として利用しており、日本でも江戸時代までは食用植物として栽培されていた歴史があります。

長い栽培の歴史を持つことから、現在では非常に多くの品種が流通しており、夏花壇の定番植物として普及しています。

ここではケイトウおよびノゲイトウの品種を「ケイトウ」として紹介しています。

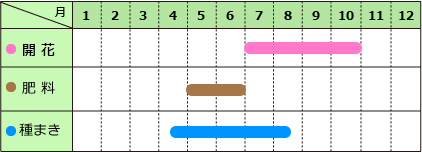

ケイトウの主な花期は7月~10月。

花期になると、伸びた茎の頂部に花序を出し、小さな花を多数咲かせます。

花序の形はトサカ状、ヤリ状など、品種により異なります。

花序は大きくなるとニワトリのトサカ状になるため、「ケイトウ(鶏頭)」の和名が付いています。

※トサカ状にならない品種も数多くあります。

属名の「セロシア」はギリシャ語の「keleos(燃える)」から来ており、特徴的な花序が燃えさかる炎のように美しいことに由来しています。

▼様々なケイトウの花序

花には花被片が5個あります。

雄しべは5個、雌しべは1個。

▼ケイトウの花

葉は互生し、披針形~幅のある披針形です。

▼ケイトウの葉の様子(ノゲイトウ系)

茎は直立してよく分枝し、花を咲かせながら草丈100㎝程度まで成長します。

※草丈15㎝程度の矮性種もあります。

▼たくさんの花を咲かせるケイトウ

日本の気候によくあった植物で、炎天下の日差しにも負けず、美しい花を咲かせます。

種からも容易に栽培可能で、品種によってはこぼれ種でよく発芽します。

ケイトウの主な品種

ケイトウには数多くの園芸品種がありますが、花序の形状から5つのグループに大別できます。

ノゲイトウ系

花序は細い円筒形~円錐形で、多数分枝し、沢山の花を咲かせます。

トサカ系

ケイトウの名前の由来になった鶏のトサカのような花序が特徴です。

久留米ゲイトウ系

トサカのような花序が球状になるため、ボリューム感のある品種です。

羽毛ゲイトウ系

羽毛のような柔らかな花序が特徴のケイトウです。

ヤリゲイトウ系

ノゲイトウに近い系統で、短い円筒形の花序が多数付きます。

どの品種も暑さに強く、育てやすい植物です。

ケイトウの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

日照時間が足りないと、美しい花色が褪せてしまいます。

しっかりと日の当たる場所で育てて下さい。

連作障害が出ることがあるので、何年も同じ場所でケイトウを育てている場合は、数年ごとに場所を変えたほうが無難です。

夏越し

高温多湿には強い植物です。

特に対策の必要はありません。

水やり

庭植えの場合は、大きくなればほぼ降雨のみで大丈夫ですが、苗が小さい内は水切れに注意して育てます。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

肥料

多くの肥料を必要とする植物ではありません。

庭植えの場合は、元肥として堆肥や腐葉土を用土に混ぜ込んでおきます。

追肥の必要はありません。

鉢植えの場合は、発芽後本葉が3~4枚になる頃から蕾が付くまでの間、液体肥料を10日に1回程度施して下さい。

種まき

発芽には25℃前後の温度が必要です。

適期は4月中旬~8月中旬ですが、十分に暖かくなってから種を蒔いて下さい。

移植を嫌う植物なので、種は花壇や鉢に直まきするか、ポットに蒔きます。

ポット蒔きの場合は、5~9㎝ポットに5粒~10粒ずつ。

覆土は種が隠れる程度に薄く。

水を切らさないように管理して、発芽したらよく日に当てて育てます。

ポット蒔きの場合は、根が十分に回ったら根鉢を崩さないように注意して定植します。

直まきの場合は、双葉が出た頃に混み合った箇所を間引いて下さい。

植え付け(用土)

庭植えの場合は、水はけが悪いようなら用土に腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作って下さい。

さらに元肥として、堆肥を混ぜ込んでおきます。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)6・腐葉土4などの一般的な配合土を使います。

花茎切り

花が終わって見苦しくなったら、花茎を切り戻して下さい。

わき目が伸びて再び花を咲かせます。

増やし方(種まき)

種まきで増やすことが出来ます。

こぼれ種でも発芽します。

種を自家採取する場合

ケイトウの種は花序の中に出来ます。

花が枯れて茶色く乾燥したら花茎ごと切り取って、新聞紙の上などで叩くと小さな黒い種が落ちてくるので、採取して下さい。

採取した種は陰干ししてから封筒などに入れて涼しい場所で保管します。

種まきについては上記「種まき」の項目を参照ください。

病気、害虫

アブラムシ

風通しが悪いとよく発生します。

見付け次第、駆除して下さい。

ヨトウムシ

夜行性の害虫で、夜中に株元の茎や葉を食害します。

被害があった株の根元を浅く掘ると出て来ることがあるので、補殺して下さい。