- 学名…Eupatorium japonicum Thunb.

- 和名…フジバカマ(藤袴)

- 科名…キク科

- 属名…ヒヨドリバナ属

- 原産国…日本、中国、朝鮮半島

- 花色…白、ピンク色

- 草丈…60㎝~150㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:6 to 9

フジバカマとは

フジバカマは、日本、中国、朝鮮半島に分布するキク科ヒヨドリバナ属の多年草です。

日本では関東以西の本州、四国、九州に分布しています。

※古い時代に中国から渡来したものが、帰化植物として定着したとも言われています。

秋の七草の一つであり、万葉の昔から親しまれてきた馴染み深い植物ですが、近年では環境の変化から自生地が激減し、環境省のレッドデータブックに準絶滅危惧種(NT)として記載されています。

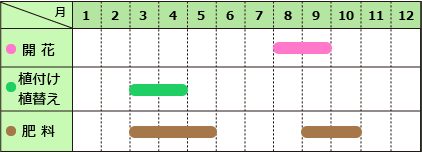

フジバカマの花期は8月~9月。

花期になると分枝した茎の頂部に、花序を出し、小さな頭花(とうか)を多数付けます。

※頭花(とうか)…主にキク科の植物に見られる花序の形で、頭状花(とうじょうか)とも呼ばれます。

花序は一つの花のように見えますが、多数の小さな花で構成されています。

多くの場合、中心部分の管状花(かんじょうか)と、外周で花弁のように見える舌状花(ぜつじょうか)で構成されます。

▼フジバカマの花序

フジバカマの頭花は5個の管状花で構成されています。

舌状花はありません。

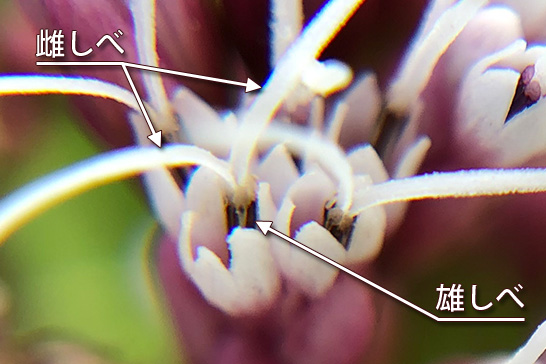

▼フジバカマの頭花

管状花は先が小さく5裂した筒状です。

花冠から長く突出しているのは2裂した雌しべの花柱です。

雄しべは雌しべを取り囲むように、筒部の中にあります。

▼フジバカマの雌しべと雄しべ

総苞(そうほう)は長さ8㎜程度の鐘形で、紅紫色を帯びます。

※総苞(そうほう)…花序の基部にある苞葉のことを総苞片(そうほうへん)と呼び、その集合体を総苞と呼ぶ。

▼フジバカマの総苞の様子

花色は淡い藤色、白。

野生種では白花がほとんどです。

▼白い花を咲かせるフジバカマ

果実は長さ約3㎜程度の痩果(そうか)。

果実には冠毛があります。

※あまり結実しません。

※痩果(そうか)…果実の種類で、果皮が乾いて1個の種子を包み、裂開しないもの。キク科、キンポウゲ科などに見られる。

葉は対生し、深く3裂しており、裂片は長さ3~13㎝の長楕円形。

縁には荒い鋸歯があります。

葉柄は1.5㎝前後、葉は茎の上部では3裂しないものも多く見られます。

▼フジバカマの葉の様子

茎は直立して上部で分枝し、花を咲かせながら草丈60~150㎝程度に成長します。

地下茎を伸ばして横に広がります。

▼たくさんの花を咲かせるフジバカマ

生乾きの葉茎には桜餅の葉のような独特の芳香があり、中国ではかつて入浴剤として利用されていました。

フジバカマは蝶が好む花としても有名で、バタフライガーデンには必ずと言っていいほど植栽されています。

▼フジバカマに止まるチョウ

耐寒性、耐暑性に優れており、強健な性質で育てやすい植物です。

冬は地上部を枯らせて宿根し、春になると再び芽吹きます。

地下茎でどんどん増えるので、スペースが限られている場合は根域制限をするか、鉢植えで育てた方が無難です。

サワフジバカマ(Eupatorium × arakianum)

フジバカマとして流通しているものの中には、サワヒヨドリとの交配種であるサワフジバカマ(Eupatorium × arakianum)が多く含まれます。

サワヒヨドリ(Eupatorium lindleyanum)

サワヒヨドリは、中国、韓国、日本などに分布するキク科ヒヨドリバナ属の多年草です。

日本では本州、四国、九州に分布しており、山野や、日当たりの良い湿地などで自生が見られます。

花はフジバカマによく似ていますが、葉は披針形で多くの場合3裂していないのが特徴です。

花色は藤色~白。

※非常に変異の多い植物で、自生している場所によって特徴が異なることがあります。

サワフジバカマ(Eupatorium × arakianum)

フジバカマとサワヒヨドリの交配種です。

茎が赤色を帯び、葉が上部まで3裂しているのが特徴です。

現在「フジバカマ」の名前で流通しているのは、サワフジバカマと中国産のフジバカマが主流です。

中国産のフジバカマもサワフジバカマ同様に、茎が赤みを帯びています。

日本の自生種では、茎がほとんど赤くならず、白い花を咲かせる個体が多く見られます。

関連図鑑

フジバカマと似た花を咲かせる植物に、セイヨウフジバカマ、ユーパトリウム・チョコレートなどがあります。

両種はかつてフジバカマと同じヒヨドリバナ属に分類されていましたが、現在はそれぞれ別属に再分類されています。

フジバカマの育て方

栽培環境

日当たりと水はけが良く、あまり乾燥しすぎない場所が適しています。

半日程度の日照があれば問題ありませんが、日照時間が足りないと花付きが悪くなり徒長します。

少なくとも半日程度は日の当たる場所で育てて下さい。

庭植えの場合は、地下茎でどんどん増えるので広がりを抑えたい場合は、土の中に板などを埋めて根域制限を設けます。

夏越し、冬越し

耐暑性、耐寒性ともに優れており、特に対策の必要はありません。

冬になると地上部が枯れるので、刈り取って下さい。

水やり

基本的に乾燥に弱い植物です。

庭植えの場合は、乾燥が続いて葉が萎れるようなら水やりをして下さい。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

夏場は朝夕の水やりが必要になります。

冬場はやや乾燥気味に管理して下さい。

肥料

庭植えの場合は、元肥として腐葉土や牛糞、または緩効性化成肥料を少量、用土に混ぜておきます。

追肥の必要はほとんどありません。

生育が悪かったり葉色が悪い場合は、少量の肥料を施して下さい。

また、大きく育てたいも肥料を施します。

鉢植えの場合は、春の3月~5月、秋の9月~10月に、緩効性化成肥料を月に1回、置き肥して下さい。

植え付け、植え替え

植え付け

適期は3月~4月です。

庭植えの場合は、腐葉土などを混ぜて水はけの良い土を作ります。

必要ならば根域制限を設けて下さい。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)6・腐葉土4などの配合土に緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

苗を植え付ける場合は根鉢を崩さずに植え付けて下さい。

植え替え

適期は3月の芽だし前です。

生育旺盛な植物なので、鉢植えの場合は毎年植え替えを行って下さい。

株分けをするか一回り大きな鉢に植え替えます。

庭植えの場合は、株が込み合って来たら株分けを兼ねて植え替えを行って下さい。

増やし方(株分け、挿し芽)

株分けと挿し芽(挿し木)で増やすことが出来ます。

株分け

適期は3月です。

株を掘り上げたら根鉢を崩さずに、そのままスコップなどで切り分けて植え付けて下さい。

挿し芽(挿し木)

適期は5月~6月です。

茎の先端を2~3節程度の長さに切り取って挿し穂にします。

下の節の葉を取り除いて水揚げ穂をしたら、挿し木用に挿して下さい。

水を切らさないように明るい日陰で管理して発根を待ちます。

病気・害虫

うどんこ病

白い粉をまぶしたように葉に白い病変が現れます。

枯れることはありませんが、気になるようであれば薬剤を散布して予防して下さい。

初期であれば、病変部分を取り除くことで拡大を防げます。