- 学名…Mimosa pudica L.

- 和名…オジギソウ(お辞儀草)

- 別名…ネムリグサ

- 科名…マメ科

- 属名…オジギソウ属

- 原産国…南アメリカ、中央アメリカ

- 花色…ピンク色

- 草丈…15㎝~50㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:9 to 11

オジギソウとは

オジギソウは、南アメリカ、中央アメリカを原産とするマメ科オジギソウ属の多年草です。

葉に刺激が加わると閉じてお辞儀をするように垂れ下がるという性質を持ちます。

この不思議な性質は人々の好奇心を刺激し、世界の広い地域で栽培されており、栽培を逸出したものが各地で野生化し、東南アジアなどで帰化植物として定着しています。

日本へは江戸時代後期に渡来し、現在では沖縄で帰化し繁殖しています。

本来は多年草ですが、耐寒性が低く冬の寒さで枯れてしまうことが多いため、一年草として扱うのが一般的です。

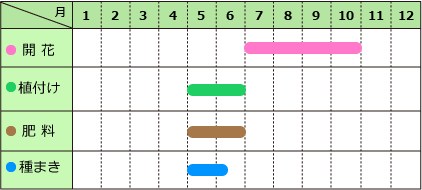

オジギソウの花期は7月~10月。

花期になると、葉の付け根から花柄を伸ばし、先端に花序を付けます。

花序は直径2㎝前後の球状で、小さな多数の花が集まって形成されています。

▼オジギソウの花序

花は長さ2㎜程度の鐘形です。

▼オジギソウの花

雄しべは4個、雌しべは1個あり、花冠から長く突出します。

▼オジギソウの雄しべと雌しべ

果実は長さ1~2㎝の豆果(とうか)。

※豆果(とうか)…マメ科に見られる果実の形。鞘(さや)の中に種子が入っている。

乾燥すると縫合線に沿って裂開し、種子がこぼれる。

オジギソウの果実は豆果の一種である節果(せつか)で、鞘が一つの種子ごとに仕切られています。

仕切られた果実は分離しますが、裂開はしません。

▼オジギソウの果実

サヤには剛毛が多数生えています。

果実は熟すと、分離して落ちます。

▼熟したオジギソウの果実

葉は2回羽状複葉で、10~26枚の細楕円形の小葉から構成されています。

羽状複葉(うじょうふくよう)とは、葉軸の左右に小葉が並んだもの。

羽状複葉が集まってさらに大きな羽状複葉を構成している場合、その回数に合わせて2回羽状複葉、3回羽状複葉と呼ぶ。

▼オジギソウの葉の様子

葉は触れると先端から閉じられていき、最後には葉柄の付け根が折れて垂れ下がります。

この運動は振動や熱、風でも起こり、20分程度で元の状態に戻ります。

葉は日が沈むとネムノキ同様に閉じるため、ネムリグサとも呼ばれます。

茎は分枝しながら、草丈20~50㎝程度に成長します。

茎には鋭いトゲがあり、扱いには注意が必要です。

▼オジギソウの草姿

冬には寒さで枯れますが耐暑性は高く、一年草として扱えば育てやすい植物です。

こぼれ種でもよく増えます。

オジギソウがおじぎをする仕組み

触るとわずか数秒で、葉を閉じて葉柄を下垂させるオジギソウ。

それが面白くて何度も触ってみたものです。

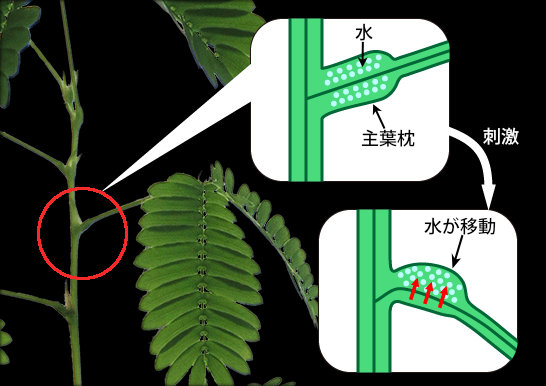

この運動は、葉柄の付け根部分にある葉枕(ようちん)の中の水が移動することによって起こります。

オジギソウはこの葉枕の外側の部分が、他の植物より柔らかくなっています。

※葉枕(ようちん)…葉柄や小葉の付け根にある膨らんだ部分。葉の運動を司る。

▼オジギソウの葉枕

オジギソウにはほかに2種類の葉枕があります。

計3個の葉枕は、葉柄の基部にあるものを主葉枕(上の写真)、羽片の基部を副葉枕、小葉の基部を小葉枕(下の写真)と呼びます。

▼オジギソウの副葉枕と小葉枕

葉柄の基部にある葉枕を主葉枕、羽片の基部を副葉枕、小葉の基部を小葉枕と呼びます。

刺激を受けたオジギソウは、茎の特定部位から化学物質を放出します。

この化学物質には細胞の水分を外側に排出する働きがあり、排出された水分は他の部分へと移動します。

水分を失った部分の細胞は圧が下がり、水分が移動してきた部分の細胞は圧が上がります。

この圧の差によって、葉が閉じたり、葉柄が折りたたまれたりしています。

▼オジギソウの運動の仕組み

上の図は葉柄の主葉枕の運動の様子です。

水分の移動は副葉枕、小葉枕でも同様に起こります。

小葉枕では、葉の表側の水分が裏側へと移動するため、葉が閉じる運動になっています。

刺激は隣の葉にも伝達されるため、羽状複葉の先端に触れると順に葉が閉じていく様子をみることが出来ます。

不思議な一連の運動は、体を小さく見せることで捕食者に食べられないようにしていると考えられています。

オジギソウの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い場所が適しています。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

肥料

多肥な環境を好みません。

庭植え、鉢植えともに苗が小さな内に、緩効性化成肥料を置き肥します。

追肥の必要はありません。

植え付け

適期は5月~6月です。

庭植えの場合は、水はけが悪いようなら用土に腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作って下さい。

株間は25㎝程度です。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)6・腐葉土4などの配合土を使います。

5号鉢に1株が目安です。

増やし方(種まき)

種まきで増やすことが出来ます。

種の採取

花後に種が出来ます。

サヤが茶色くなったらサヤごと採取して、日陰で乾燥させます。

しっかりと乾いたら、中の種を取り出して下さい。

採取した種は封筒などに入れて、冷暗所で保管します。

種まき

適期は5月~6月中旬です。

発芽温度は25℃~30℃と高めです。

暖かくなってから種をまいて下さい。

種の表皮が硬いので、種まきの前に1晩~2晩ほど水につけて吸水させておきます。

直根性で移植を嫌うため、種まきはポットまきか直まきで行います。

覆土は種が隠れる程度に軽く。

温度が低い場合は、ビニールなどで覆って保温して下さい。

水を切らさないように管理すれば、一週間程度で発芽します。

ポットまきの場合は、本葉が3~4枚程度になったら定植して下さい。

病気・害虫

病害虫の発生はほとんどありません。