- 学名…Catharanthus roseus (L.) G.Don

- 和名…ニチニチソウ(日々草)

- 別名…ビンカ、ニチニチカ(日々花)

- 科名…キョウチクトウ科

- 属名…ニチニチソウ属

- 原産国…マダガスカル

- 花色…白、ピンク、赤、紫、複色

- 草丈…20㎝~100㎝

- 日照…日なた

- 難易度…

- USDA Hardiness Zone:10 to 11

ニチニチソウとは

ニチニチソウは、マダガスカル原産のキョウチクトウ科ニチニチソウ属の多年草です。

ニチニチソウ属には8種の植物が分類されていますが、主に栽培されるのはニチニチソウ(Catharanthus roseus)を中心に改良された園芸品種です。

ニチニチソウは原産地では絶滅が危惧されている植物ですが、美しい花を咲かせることから世界の多くの地域で栽培されており、熱帯~亜熱帯地域で広く帰化植物として定着しています。

日本へは江戸時代中期に渡来し、現在では夏花壇の定番植物として広く普及しています。

本来は多年草で低木状に成長しますが、耐寒性が低く、日本では冬の寒さで枯れてしまうため一般的には一年草として扱います。

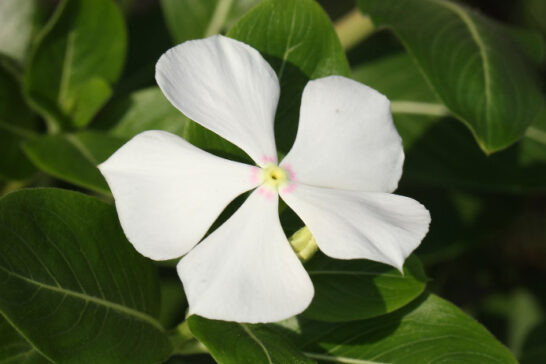

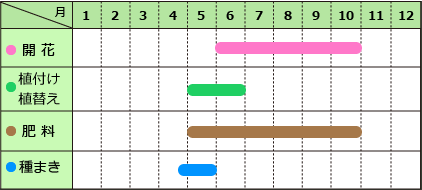

ニチニチソウの花期は6月~10月。

花期になると、分枝した上部の茎の葉の付け根から花序を出し、花を咲かせます。

花は直径2~5㎝の高杯状で、先が深く5裂しています。

▼ニチニチソウの花

雄しべは5個あり、筒部の最も太い部分に付きます。

雌しべは1個。

▼ニチニチソウの花冠筒部の様子

花は短命ですが長い花期の間次々と開花します。

ニチニチソウの名前は、毎日新しい花を咲かせ続けるこの性質に由来しています。

花色は白、ピンク、赤、紫、複色。

一重咲きの他、八重咲き、フリンジ咲きなどの品種が流通します。

花の大きさも花径5㎝ほどの大輪から、1㎝程度の極小輪品種まであり多彩です。

▼様々なニチニチソウ

果実は円柱形の袋果(たいか)。

中には多数の種子が入っています。

※袋果(たいか)…一本の線で裂開する袋状の果実。一つの心皮からなる。

▼ニチニチソウの果実

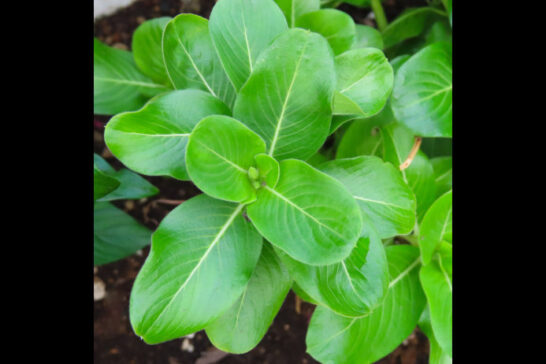

葉は対生し、長さ2.5~9㎝、幅1~3.5㎝の長楕円形~倒卵形~楕円形、まれに披針形です。

全縁でときに縁に毛があります。

▼ニチニチソウの葉の様子

茎は分枝して花を咲かせながら、草丈20~100㎝程度に成長します。

▼たくさんの花を咲かせるニチニチソウ

真夏の強い日差しにも負けない強さがあり、育てやすい植物です。

種からも容易に育てることが出来ますが、発芽温度が高く、種まきの時期が遅くなってしまうため、どうしても開花時期が遅れます。

長く花を楽しみたい場合は、ポット苗を購入することをお勧めします。

かつてはビンカ属の植物として分類されていたため、「ビンカ」の名前で流通することがありますが、「ビンカ」とは別属のツルニチニチソウの学名です。

ツルニチニチソウはニチニチソウによく似た花を咲かせるつる性植物で、グランドカバーとしてよく利用されます。

また、ツルニチニチソウの近縁種であるヒメツルニチニチソウもよく似た花を咲かせます。

関連記事

ニチニチソウの育て方

栽培環境

日当たりが良く、水はけの良い環境が適しています。

過湿な環境を嫌うので、風通しも良いと最適です。

鉢植えの場合は、長雨の時期は雨の当たらない軒下などに移動すると、過湿による病気の発生を抑制することが出来ます。

ニチニチソウは連作障害の出やすい性質です。

一度ニチニチソウを植えたことのある場所では、3年ほど間隔をあけて育てるのが望ましいと言われています。

同じ場所に植え付ける場合は、ごっそりと土を入れ替えるか、連作障害を軽減する土壌改良材を使用します。

冬越し

本来は多年草なので、冬を越せば翌年も花を楽しむことが出来ますが、耐寒性は低く、戸外での冬越しは不可能です。

冬越しをする場合は、室内に取り込んで10℃以上の気温が保て、よく日の当たる場所で管理して下さい。

冬越しをした株は春に植え替えを行って下さい。

根鉢を崩さずに、一回り大きな鉢に新しい用土で植え付けます。

水やり

庭植えの場合は、ほぼ降雨のみで大丈夫です。

真夏に乾燥が長く続くようなら水やりをして下さい。

鉢植えの場合は、用土の表面が乾いたらたっぷりと。

梅雨の時期は過湿に注意して管理して下さい。

肥料

元肥として用土に緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

庭植えの場合は、追肥として10月頃まで、緩効性化成肥料を1か月に1回程度、置き肥して下さい。

鉢植えの場合も同様に、液体肥料を週に1回程度施すか、緩効性化成肥料を定期的に置き肥します。

植え付け

適期は5月~6月です。

庭植えの場合は、用土に腐葉土を混ぜ込んで水はけの良い環境を作って下さい。

さらに元肥として、緩効性化成肥料を混ぜ込んでおきます。

鉢植えの場合は、市販の草花用培養土を使うか、赤玉土(小粒)6・腐葉土4などの配合土に緩効性化成肥料を混ぜ込んで土を作ります。

直根性で根鉢を崩されることを嫌います。

植え付ける際は、根鉢を崩さず根を傷つけないように注意して下さい。

花がら摘み

花が咲き終わると自然に落下しますが、落ちた花がらをそのままにしておくと病気の発生原因になります。

こまめに取り除いて、株を清潔な状態に保って下さい。

花後にはサヤが付いて種が出来ます。

種を採取しない場合は、サヤを取り除いて下さい。

増やし方(種まき)

種まきで増やすことが出来ます。

F1(一代交配種)品種は、種をまいても親株と同じ性質の花は咲きません。

種の採取

花後に細長いサヤが出来ます。

種が熟すとサヤが弾けて種が落ちてしまうので、その前に採取します。

サヤが薄く茶色くなり種の形にゴツゴツと膨んで、中の黒い種が透けて見えるようになったらサヤごと採取して下さい。

毎日注意していれば採取は簡単ですが、難しい場合はお茶パックなどの通気性の良い袋をかぶせて、種が自然に弾けるのを待って下さい。

採取した種はしっかりと陰干しして乾燥させ、密閉容器に乾燥剤と共に入れて冷蔵庫で保管します。

種まき

適期は4月下旬~5月です。

発芽温度が22℃前後と高いので、暖かくなってからまきます。

早く蒔く場合は保温が必要になります。

種は播種箱かポットにまき、種が隠れるように覆土します。

箱まきの場合は、3~4粒ずつ点まきし、ポットまきの場合も1つのポットに3~4粒ずつまきます。

乾かさないように管理すれば10日ほどで発芽します。

発芽後に間引いてもいいですが、そのまま3株程度をまとめて育てると早い時期にボリュームのある草姿になり、多くの花が楽しめます。

箱まきの場合は、本葉が3~4枚程度になったら根を傷つけないように注意してポット上げして下さい。

ポットに根が回ったら、根鉢を崩さないように定植します。

病気・害虫

立枯病

連作した場合や、過湿な環境で発生しやすい病気です。

発生すると株の生育状態が悪くなり、萎れるようになって枯れてしまいます。

発生した場合は、可哀想ですが株は廃棄して下さい。

種まきや苗の植え付けの際には、新しい用土を使い、過湿にならないように注意して発生を抑制して下さい。

アブラムシ

新芽や蕾に発生します。

発生した場合は、薬剤などで駆除して下さい。